Autour de Condition de l’homme moderne (2/2) 470 av. J.C – 1958

Sixième cours donné le 13 mars 2014.

Retour sur le cours précédent

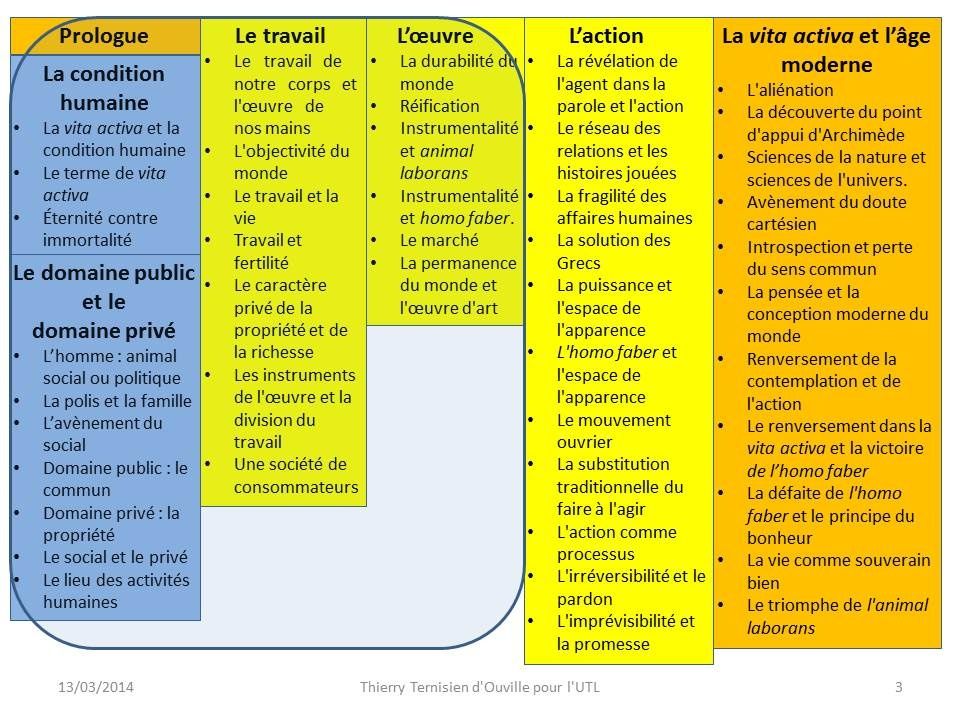

Point d’étape

À la fin du cours, le 13 février, nous avions visité vingt-trois des quarante-cinq destinations de ce voyage qu’est la lecture de Condition de l’homme moderne.

Aujourd’hui nous allons terminer ce voyage, et par la même occasion, cette saison. Nous disposerons ainsi d’une vision globale, sinon complète, des deux chefs d’œuvre de Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme et Condition de l’homme moderne.

Que retenir de la première partie de Condition de l’homme moderne ?

Quand elle écrit Condition de l’homme moderne, quelques années après Les Origines du totalitarisme et au moment même où débute la conquête spatiale, Hannah Arendt a en tête de reconsidérer la condition humaine à partir des « perspectives fournies par nos nouvelles expériences » (les technologies nucléaires et spatiales) et « nos nouvelles peurs » (le totalitarisme). Le but : simplement penser ce que nous faisons.

Pour ce faire Arendt propose d’utiliser un terme venant de la tradition antique, vita activa (vie active), pour regrouper et distinguer trois activités humaines fondamentales correspondant aux conditions de base dans lesquelles la vie sur Terre est donnée à l’homme. Le travail, nécessaire à la conservation et l’entretien du corps humain, correspond à la condition humaine de la vie elle-même. L’œuvre construit un monde artificiel d’objets d’usage qui protège de la nature et loge chacune des vies individuelles. Elle correspond à la condition humaine de l’appartenance au monde. Enfin l’action, seule activité qui mette directement en rapport les hommes, sans l’intermédiaire des objets ni de la matière, correspond à la condition humaine de la pluralité, au fait que ce sont des hommes, tous semblables et tous distincts, et non pas l’Homme, qui vivent sur terre et habitent le monde.

Condition de l’homme moderne peut être vu, à ce stade, comme une histoire et une analyse de l’évolution de la vie active[1] et de la part respective qu’y tiennent la nécessité (le travail), l’utilité (l’œuvre) et la pluralité (l’action).

Pour mener à bien cette analyse, Arendt remonte d’abord aux sources de la pensée occidentale. Elle y retrouve le sens original des domaines privé et public dont la distinction nous échappe depuis l’avènement et le développement écrasant du domaine social[2].

Dans les chapitres consacrés aux deux premières activités humaines, Arendt montre, ensuite, comment le travail en sortant de l’obscurité du domaine privé (la famille) pour la lumière du domaine public (le monde commun), a considérablement accru la richesse de ce que nous appelons aujourd’hui des sociétés, mais fragilisé la durabilité du monde et privé de plus en plus d’hommes de ce qui est indispensable à l’existence d’un domaine public, une place dans le monde.

Bien d’autres thèmes sont développés. Mais à partir de ces principaux éléments, il est possible, aujourd’hui, de passer à l’étude de la troisième activité humaine, l’action, et à l’histoire et l’analyse des rapports entre la vie active et l’âge moderne qui constituent la seconde partie de Condition de l’homme moderne.

[1] Dans sa version allemande, réalisée par Arendt, le livre porte d’ailleurs le titre de Vita Activa.

[2] Nous disons d’ailleurs que nous vivons en société et non dans un monde. Or pour Platon et Aristote la vie en société ne distingue en rien l’homme d’une espèce animale. C’est, pour eux, la vie dans le monde public de la cité qui rend une existence vraiment humaine.

Chapitre plus difficile que les deux précédents. L’action est moins facile à saisir intuitivement que le travail et l’œuvre alors même que c’est, selon Arendt, l’activité qui fait de notre vie une vie véritablement humaine. Je rappelle que la distinction faite par Arendt ne vise pas à enfermer chaque activité humaine dans une définition rigide mais à adopter trois angles de vue sur la vie active : celui de la nécessité et de la vie, à travers le travail, celui de l’utilité et du monde, à travers l’œuvre, celui de la liberté et de la pluralité à travers l’action.

La révélation de l'agent dans la parole et l'action

La pluralité humaine, condition fondamentale de l'action et de la parole, présente le double caractère de l'égalité et de la distinction.

Égaux, les hommes peuvent se comprendre les uns les autres, comprendre ceux qui les ont précédés, préparer l'avenir et prévoir les besoins de ceux qui viendront après eux.

Distincts, chaque être humain se distinguant de tout autre être présent, passé ou futur, ils ont besoin de la parole et de l'action pour se faire comprendre.

En agissant et en parlant les hommes font voir qui ils sont, révèlent activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur apparition dans le monde humain, alors que leurs identités physiques apparaissent, sans la moindre activité, dans l'unicité de la forme du corps et du son de la voix.

Cette révélation du «qui» par opposition au «ce que »[1] est implicite dans tous nos actes et toutes nos paroles. Le «qui» ne peut se dissimuler que dans le silence total et la parfaite passivité. Il est presque impossible de le révéler volontairement comme si, possédant ce «qui», nous ne pouvions en disposer de la même manière que de nos qualités.

Il est probable que le «qui», qui apparaît si nettement, si clairement aux autres, demeure caché à la personne elle-même, comme le daimôn[2] de la religion grecque qui accompagne chaque homme tout au long de sa vie, mais se tient toujours derrière lui en regardant par-dessus son épaule, visible seulement à ceux qu’il rencontre.

Le réseau des relations et les histoires jouées

Le domaine des affaires humaines est constitué du réseau des relations humaines, qui existe partout où des hommes vivent ensemble. La révélation du «qui» par la parole, et la pose d'un commencement par l'action, s'insèrent toujours dans un réseau déjà existant où peuvent retentir leurs conséquences immédiates.

C'est à cause de ce réseau déjà existant, avec ses innombrables conflits de volontés et d'intentions, que l'action n'atteint presque jamais son but.

Mais c'est aussi à cause de ce réseau, où seule elle est réelle, que l’action «produit» intentionnellement ou non des histoires, aussi naturellement que la fabrication produit des objets. Ces histoires peuvent être consignées dans des documents et des monuments, devenir visibles en tant objets ou œuvres d'art. Dans leur réalité vivante, elles diffèrent totalement de ces réifications.

Bien que chacun commence sa vie en s'insérant dans le monde humain par l'action et la parole, personne n'est l'auteur ni le producteur de l'histoire de sa vie. En d'autres termes les histoires, résultats de l'action et de la parole, révèlent un agent, mais cet agent n'est pas auteur, n'est pas producteur. Quelqu'un a commencé l'histoire et en est le sujet au double sens du mot : l'acteur et le patient. Mais personne n'en est l'auteur.

Le héros que dévoile l'histoire n'a pas besoin de qualités héroïques. Le mot héros à l'origine, c'est-à-dire chez Homère, n’est qu'un nom donné à chacun des hommes libres qui ont pris part à l'épopée troyenne et de qui l'on peut conter une histoire.

L'idée de courage, qualité qu'aujourd'hui nous jugeons indispensable au héros, se trouve déjà présente dans le consentement à agir et à parler, à s'insérer dans le monde et à commencer une histoire à soi.

La fragilité des affaires humaines

L'action, quel qu'en soit le contenu spécifique, établit toujours des rapports. Elle a, par conséquent, une tendance inhérente à forcer toutes les limitations, à franchir toutes les bornes. S’il y a bien des limitations et des bornes dans le domaine des affaires humaines, elles n'offrent jamais un système de défense capable de résister à l'assaut que doivent livrer les nouvelles générations pour prendre leur place.

La fragilité des institutions et des lois et généralement de tout ce qui a trait à la communauté des hommes provient de la condition humaine de natalité. Si les barrières qui entourent la propriété privée et assurent les limites de chaque foyer, si les frontières qui protègent et rendent possible l'identité physique des peuples, si les lois qui protègent et permettent l'existence politique ont tant d'importance pour la stabilité des affaires humaines, c'est précisément parce que les activités du domaine des affaires humaines n'engendrent pas, par elles-mêmes, ces principes qui limitent et protègent. Les limitations de la loi n'offrent pas de garanties absolues contre une action venue de l'intérieur de la nation, de même que les frontières du territoire ne sont pas des sauvegardes toujours sûres contre une action venue de l'extérieur.

L'infinitude de l'action n'est que le revers de sa formidable capacité d'établir des rapports, donc de sa productivité spécifique. Aussi, par excellence, l'antique vertu de modération, du respect des limites, est-elle bien l'une des vertus politiques, de même que la tentation politique est certainement la démesure[1], comme le savaient bien les Grecs, grands connaisseurs des possibilités de l'action, et non pas la volonté de puissance comme nous tendons à le croire.

Si les limitations et frontières diverses que l'on trouve dans tous les États peuvent offrir une certaine protection contre l'infinitude inhérente de l'action, elles sont parfaitement impuissantes à contrecarrer sa seconde grande caractéristique, qui est d'être imprévisible. Plus loin dans ce chapitre, Arendt développe longuement ce point.

[1] l’hubris,

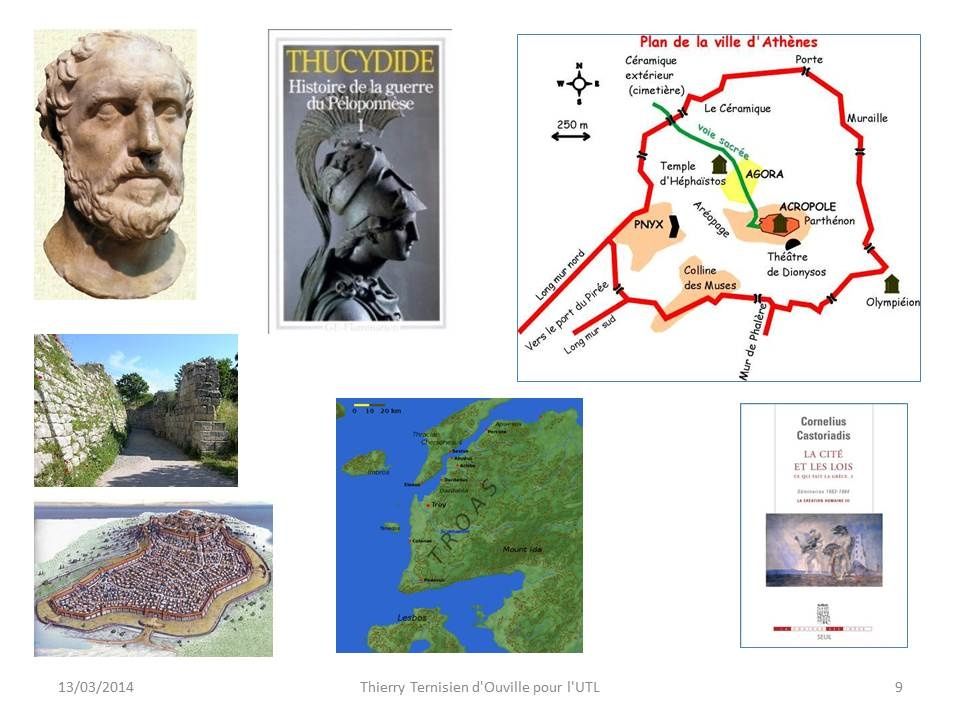

La solution des Grecs : la polis

Le remède originel trouvé par les Grecs à la fragilité des affaires humaines est la fondation de la polis, la cité. La cité a une double fonction.

En premier lieu elle doit multiplier les occasions d'acquérir la gloire immortelle, multiplier pour chacun les chances de se distinguer, de faire voir en parole et en acte qui il est en son unique individualité.

La seconde fonction de la polis est d'offrir un remède à la futilité de l'action et du langage. Homère n’est pas seulement un éclatant exemple de la fonction politique du poète mais montre trop bien ce qui peut arriver à la grandeur humaine. La guerre de Troie serait oubliée sans un poète pour l'immortaliser des siècles plus tard.

La cité[1] garantit que les activités humaines les plus futiles, l'action et la parole, ainsi que les produits humains les moins tangibles et les plus éphémères, les actes et les histoires qui en sortent, deviendront impérissables. L'organisation de la polis, assurée par le rempart et garantie par les lois - de peur que les générations suivantes n'en changent l'identité au point de la rendre méconnaissable - est une sorte de mémoire organisée.

Les Grecs ne comptent pas la législation au nombre des activités politiques. Le législateur est, comme le constructeur du rempart, un homme qui doit terminer son ouvrage avant que l'activité politique puisse commencer. Pour eux, les lois, comme la muraille qui entourent la ville, ne sont pas des résultats de l'action, mais des produits du faire, (de l’œuvre pour Arendt). Avant que les hommes se mettent à agir, il faut un espace défini et une structure où puissent avoir lieu toutes les actions. Le législateur et l'architecte appartiennent à la même catégorie.

La polis proprement dite n’est donc pas la cité en sa localisation physique. C’est l'organisation du peuple qui vient de ce que l'on agit et parle ensemble. C'est l'espace du paraître au sens le plus large. L'espace où j'apparais aux autres comme les autres m'apparaissent, où les hommes n'existent pas simplement comme d'autres objets vivants ou inanimés, mais font explicitement leur apparition.

Cet espace n'existe pas toujours. Bien que tous les hommes soient capables d'agir et de parler, la plupart d'entre eux n'y vivent pas[2]. En outre nul ne peut y vivre constamment. En être privé signifie que l'on est privé de la réalité qui, humainement et politiquement parlant, ne se distingue pas de l'apparence.

La réalité du monde est garantie aux hommes par la présence d'autrui, par le fait qu'il apparaît à tous.

La puissance et l'espace de l'apparence

Tandis que la force est la qualité naturelle de l'individu isolé, la puissance jaillit parmi les hommes lorsqu'ils agissent ensemble et retombe dès qu'ils se dispersent. La puissance est, à un degré étonnant, indépendante des facteurs matériels, nombre ou ressources.

Un groupe relativement peu nombreux mais bien organisé peut dominer presque indéfiniment de vastes empires, et il n'est pas rare dans l'Histoire que de petits pays pauvres l'emportent sur de grandes et riches nations. Une révolte populaire contre un gouvernement matériellement fort peut acquérir une puissance presque irrésistible même si elle renonce à employer la violence en face d'une énorme supériorité de forces matérielles.

La résistance passive est l'un des moyens d'action les plus actifs et les plus efficaces que l'on ait jamais inventés puisque l'on ne peut s'y opposer par une lutte entraînant défaite ou victoire, mais uniquement par des massacres qui laissent le triomphateur vaincu lui aussi, privé de sa victoire, car nul ne peut régner sur les morts.

La puissance préserve le domaine public et l'espace de l'apparence et comme tel est aussi l'âme de l'artifice humain[1] qui n'a plus de raison d'être s'il n'est le lieu de l'action et de la parole, du réseau des affaires et relations humaines et des histoires qui en proviennent.

À moins de faire parler de lui par les hommes et à moins de les abriter, le monde ne serait plus un artifice humain mais un monceau de choses disparates auquel chaque individu isolément serait libre d'ajouter un objet. À moins d'un artifice humain pour les abriter, les affaires humaines seraient aussi flottantes, aussi futiles et vaines que les errances d'une tribu nomade.

[1] Ce qu’Arendt appelle le monde

L'homo faber et l'espace de l'apparence

À la base de la conception ancienne de la politique il y a la conviction que l'homme en tant qu'homme, paraît et s'affirme dans la parole et l'action, et que ces activités, malgré leur futilité matérielle, ont une qualité de durée qui leur est propre parce qu'elles créent leur propre mémoire. Le domaine public, espace dans le monde dont les hommes ont besoin pour paraître, est donc «œuvre de l'homme» plus spécifiquement que ne le sont l'ouvrage de ses mains et le travail de son corps.

Cette conviction ne va pas de soi. Elle a contre elle la conviction de l'homo faber que les produits d'un homme peuvent lui être supérieurs, et non simplement lui survivre, et aussi la ferme croyance de l'animal laborans que la vie est le bien suprême. Tous deux sont donc apolitiques jugeant les activités publiques d'après leur utilité à l'égard de fins supposées plus hautes. Embellir et rendre mieux utilisable le monde, pour l'homo faber, prolonger la vie en la rendant plus facile pour l'animal laborans.

La frustration de la personne humaine, inhérente à une collectivité de producteurs et plus encore à une société de commerçants, trouve sans doute sa meilleure expression dans le phénomène du génie qui, de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, a paru l'idéal suprême des temps modernes. L'œuvre de génie, par opposition au produit artisanal, parait avoir absorbé les éléments d'individualité et d'unicité qui ne trouvent leur expression immédiate que dans l'action et la parole. L'obsession de la signature de l'artiste, la sensibilité au style, chose sans précédent, indiquent que l'âge moderne se préoccupe avant tout des traits par lesquels l'artiste transcende son talent, son métier, d'une manière analogue à celle dont l'unicité de chaque personne transcende la somme de ses qualités. En raison de cette transcendance, qui, en effet, distingue la grande œuvre d'art de tout autre produit de la main humaine, le phénomène du génie créateur est apparu comme la justification suprême de l'homo faber convaincu que les œuvres peuvent être essentiellement supérieures à leur auteur.

Cependant, les égards que l'époque moderne témoignait si volontiers au génie, et qui souvent frisaient l'idolâtrie, ne changèrent pas grand-chose à ce fait élémentaire. L'essence de qui est quelqu'un ne peut pas être réifiée par ce quelqu'un. Lorsqu'elle apparaît « objectivement » - dans le style d'une œuvre d'art ou dans l'écriture - elle manifeste l'identité d'une personne et par conséquent sert à identifier un auteur, mais elle reste muette et nous échappe si nous essayons de l'interpréter comme miroir d'une personne vivante. En d'autres termes, l'idolâtrie du génie recouvre la même dégradation de la personne humaine que tous les grands principes de la société commerciale.

C'est un élément indispensable de la fierté humaine de croire que l'individualité de l'homme, le « qui », surpasse en grandeur et en importance tout ce qu'il peut faire ou produire.

Ce qui sauve les très grands talents, c'est que les personnes qui en portent le fardeau demeurent supérieures à ce qu'elles font, du moins tant que la source créatrice reste vivante. Car cette source jaillit de « qui » ils sont, elle est extérieure au processus d'œuvre, et indépendante de ce qu'ils accomplissent. Le problème du génie n'en est pas moins réel. On le voit clairement dans le cas des gens de lettres, chez qui l'inversion de l'homme et de la production est chose faite. C'est la marque de l'intellectuel de rester indifférent à la terrible humiliation qui pèse sur le véritable artiste, le véritable écrivain. Devenir le fils de son œuvre , condamné à s'y voir comme dans un miroir, « limité, tel et tel »[1].

[1] « Créateur créé. Qui vient d’achever un long ouvrage le voit former enfin un être qu’il n’avait pas voulu, qu’il n’a pas conçu, précisément puisqu’il l’a enfanté, et ressent cette terrible humiliation de se sentir devenir le fils de son œuvre, de lui emprunter des traits irrécusables, une ressemblance, des manies, une borne, un miroir ; et ce qu’il y a de pire, dans un miroir, s’y voir limité, tel et tel ». (Paul Valery, Tel quel, II, p.149).

Le mouvement ouvrier

L’œuvre est sans doute incapable de fonder un domaine public autonome où puissent paraître les hommes en tant qu'hommes, mais elle a des rapports multiples avec cet espace des apparences en restant liée au monde concret des objets qu'elle produit. La vie des gens de métier peut donc être apolitique, elle n'est certainement pas antipolitique. Il en va tout autrement du travail, activité dans laquelle l'homme n'est uni ni au monde ni aux autres hommes, seul avec son corps, face à la brutale nécessité de rester en vie. La compagnie d’autrui n’y comporte pas la combinaison voulue de diverses aptitudes, vocations et relations des hommes de métiers mais se présente sous la forme de la multiplication d’individus foncièrement tous semblables comme simples organismes vivants. Le rythme biologique du travail unit le groupe de travailleurs au point que chacun d'eux a le sentiment de faire corps avec les autres. Cette réduction à l'unité est foncièrement antipolitique.

L'inaptitude de l'animal laborans à la distinction et par conséquent à la parole et à l'action paraît confirmée par l'absence remarquable de sérieuses révoltes d'esclaves dans l'antiquité comme aux temps modernes. Mais ce qui n'est pas moins remarquable, c'est le rôle soudain et souvent extraordinairement productif qu'ont joué les mouvements ouvriers dans la politique moderne, depuis les révolutions de 1848 jusqu'à la révolution hongroise de 1956.

Cette discordance flagrante, dirait-on, entre ces faits historiques et les données phénoménales que procure l'analyse de l'activité de travail, disparaîtra sans doute si l'on examine de plus près l'évolution et la substance du mouvement ouvrier. La grande différence entre le travail servile et le travail libre moderne n'est pas que le travailleur jouit de la liberté individuelle - liberté de mouvement, activité économique, inviolabilité de la personne - c'est qu'il est admis dans le domaine politique, pleinement émancipé comme citoyen.

Si pendant un temps, on put presque croire que le mouvement ouvrier réussirait à fonder, au moins en son sein, un nouvel espace public pourvu de normes politiques nouvelles, ces tentatives n'étaient pas suscitées par le travail mais par des injustices et des hypocrisies qui ont disparu lorsque la société de classe s'est transformée en société de masse et lorsque le salaire annuel garanti s'est substitué à la paye journalière ou hebdomadaire.

Aujourd'hui, les ouvriers appartiennent à la société et sont des employés comme tout le monde. Le mouvement ouvrier a la même importance politique que les autres groupes d'influence. Le temps est fini, qui dura près de cent ans , où il pouvait représenter le peuple dans son ensemble, si nous entendons par «peuple» l'entité politique distincte de la population comme de la société.

La substitution traditionnelle du faire à l'agir

S'exaspérer de la frustration triple de l'action (résultats imprévisibles, processus irréversible, auteurs anonymes) est presque aussi ancien que l'Histoire écrite. On a toujours été tenté, chez les hommes d'action non moins que chez les hommes de pensée, de trouver un substitut à l'action dans l'espoir d'épargner au domaine des affaires humaines le hasard et l'irresponsabilité morale qui sont inhérents à une pluralité d'agents.

La monotonie remarquable des solutions qui ont été proposées tout au long de l'Histoire témoigne de la simplicité élémentaire du problème. Il s'agit toujours d'échapper aux calamités de l'action en se réfugiant dans une activité où un homme, isolé de tous, demeure maître de ses faits et gestes du début à la fin. Cette tentative de remplacer l'agir par le faire est manifeste dans tous les réquisitoires contre la démocratie qui en viennent à attaquer l'essentiel de la politique.

La caractéristique de toutes les évasions de la politique est, depuis Platon, le concept de gouvernement. L'idée que les hommes ne peuvent vivre ensemble légitimement et politiquement que lorsque les uns sont chargés de commander et les autres contraints d'obéir. Ce lieu commun repose sur la méfiance envers l'action plutôt que sur le mépris des hommes et vient d'un désir sincère de trouver un substitut à l'action plutôt que d'une irresponsable ou tyrannique volonté de puissance.

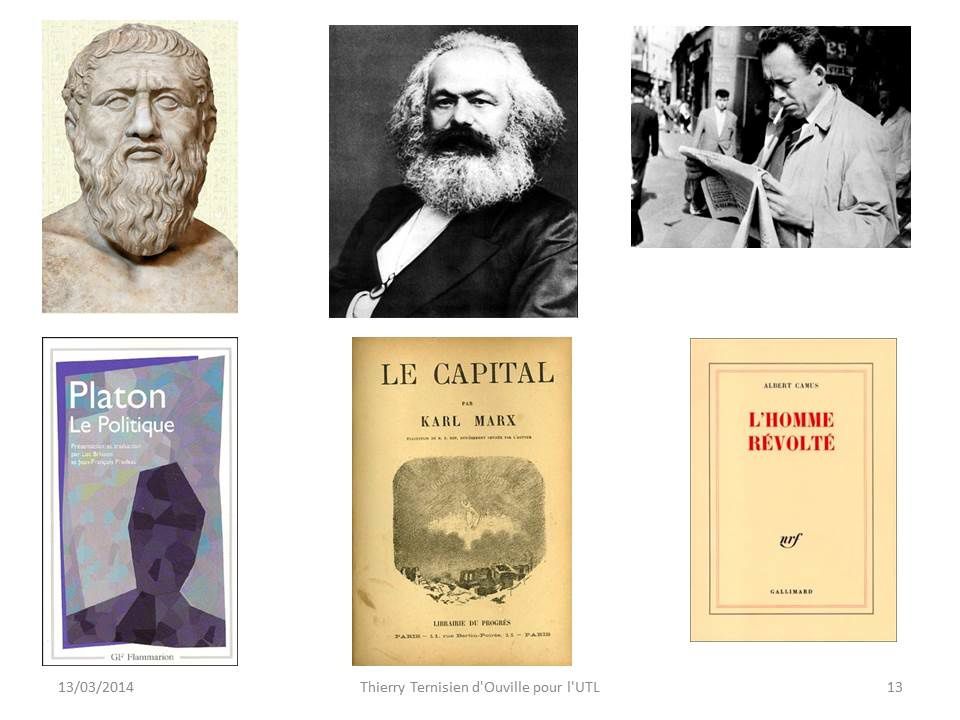

Au point de vue théorique, la version la plus brève et fondamentale du passage de l'action au gouvernement se trouve dans le Politique, où Platon creuse un fossé entre les deux modes d'action commencer[1] et achever[2] qui, dans la pensée grecque, étaient étroitement liés. Le problème, selon Platon, est de s'assurer que l'homme qui entreprend reste entièrement maître de ce qu'il a entrepris sans avoir besoin de l'aide d'autrui pour le mener à bien.

Dans le domaine de l'action, on ne saurait atteindre à cette maîtrise isolée que si les autres n'ont plus à participer à l'entreprise de leur plein gré, pour leurs raisons et leurs fins personnelles, mais qu'on les utilise à exécuter des ordres, et si, d'autre part, le novateur qui a pris l'initiative ne se laisse pas entraîner dans l'action elle-même.

La violence, sans laquelle ne se ferait aucune fabrication, a toujours joué un rôle important dans les doctrines et systèmes politiques fondés sur une interprétation de l'action en termes de fabrication. Mais jusqu'à l'époque moderne, cet élément de violence est resté strictement instrumental, un moyen ayant besoin d'une fin qui le justifie et le limite, de sorte que l'on ne trouve aucune glorification de la violence en soi dans la tradition politique antérieure à l'époque moderne.

Il a fallu l'âge moderne, convaincu que l'homme ne peut connaître que ce qu'il fait[3], que ses facultés prétendument supérieures dépendent du faire pour mettre en évidence la violence inhérente depuis très longtemps à toutes les interprétations du domaine des affaires humaines comme sphère de fabrication. Ce fut particulièrement frappant dans la série des révolutions caractéristiques de l'époque moderne qui toutes - à l'exception de la révolution américaine - font voir la même combinaison d'enthousiasme romain pour la fondation d'une cité nouvelle et de glorification de la violence comme unique moyen de « faire » cette cité.

L'aphorisme de Marx : «La violence est l'accoucheuse de toute vieille société grosse d'une société nouvelle» ne fait qu'exprimer la conviction de l'époque et tirer les conséquences de sa croyance la mieux enracinée. L'Histoire est «faite» par les hommes comme la nature est «faite» par Dieu.

Tout le vocabulaire de la théorie et de la réflexion politiques témoigne de la persistance et du succès de la métamorphose de l'action en un mode de la fabrication. Il en devient presque impossible de traiter ces questions sans employer la catégorie de la fin et des moyens. On peut trouver plus persuasive encore l'unanimité avec laquelle certains proverbes dans toutes les langues modernes nous assurent que «qui veut la fin veut les moyens» et que «l'on ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs». [4]

Notre génération est peut-être la première à bien voir les conséquences meurtrières d'une ligne de pensée qui force à admettre que tous les moyens, pourvu qu'ils soient efficaces, sont bons et justifiés à poursuivre ce qu'on aura défini comme fin.

Cependant, pour fuir ces sentiers battus de la pensée, il ne suffit pas d'ajouter des distinctions en disant par exemple que tous les moyens ne sont pas permis ou qu'en certaines circonstances les moyens peuvent être plus importants que les fins. Car parler de fins qui ne justifient pas tous les moyens, c'est parler en paradoxes, la définition d'une fin étant précisément la justification des moyens, et les paradoxes soulignent des énigmes, ils ne les résolvent pas.

Tant que nous croirons avoir affaire à des fins et à des moyens dans le domaine politique, nous ne pourrons empêcher personne d'utiliser n'importe quels moyens pour poursuivre des fins reconnues.

[1] archein

[2] prattein

[3] Point approfondi par Arendt dans le dernier chapitre

[4] Ce contre quoi Albert Camus s’élève dans L’homme révolté (1951) : « Une action révolutionnaire qui se voudrait cohérente avec ses origines devrait se résumer dans un consentement actif au relatif. Elle serait fidélité à la condition humaine. Intransigeante sur ses moyens, elle accepterait l'approximation quant à ses fins et, pour que l'approximation se définisse de mieux en mieux, laisserait libre cours à la parole. Elle maintiendrait ainsi cet être commun qui justifie son insurrection. Elle garderait, en particulier, au droit la possibilité permanente de s'exprimer ».

L'action comme processus

L'instrumentalisation de l'action et la dégradation de la politique devenue moyen en vue d'autre chose n'ont pas réussi à supprimer tout à fait l'action, qui reste l'une des expériences humaines essentielles.

En essayant de supprimer l'action à cause de son incertitude et de préserver de la fragilité les affaires humaines en les traitant comme si elles étaient ou pouvaient devenir les produits planifiés d'une technique, on a abouti d'abord à concentrer la faculté d'agir, d'entreprendre des processus nouveaux et spontanés qui n'existeraient pas sans l'homme, sur une attitude envers la nature[1]. Cela commença de façon assez inoffensive par l'expérimentation dans laquelle les hommes ne se contentèrent plus d'observer, d'enregistrer et de contempler ce que la nature telle qu'on la voit était prête à livrer, mais se mirent à prescrire des conditions et à provoquer des processus naturels.

Alors que les hommes ont toujours été capables de détruire n'importe quels produits de la main humaine, ils n'ont jamais pu et ils ne pourront jamais anéantir ni même contrôler sûrement le moindre des processus que l'action aura déclenchés. L'oubli lui-même et la confusion qui savent recouvrir si efficacement l'origine et la responsabilité de tel ou tel acte n'arrivent pas à supprimer l'acte ni à empêcher les conséquences.

Et cette incapacité à défaire ce qui a été fait s'accompagne d'une incapacité presque aussi totale à prédire les conséquences de l'acte ou même à s'assurer des motifs de cet acte.

Cette énorme capacité de durée que possèdent les actes plus que tout autre produit humain serait un sujet de fierté si les hommes pouvaient en porter le fardeau, ce fardeau de l'irréversible et de l'imprévisible d'où le processus de l'action tire toute sa force.

Que cela soit impossible, les hommes l'ont toujours su. Ils ont toujours su que celui qui agit ne sait jamais bien ce qu'il fait, qu'il sera « coupable » de conséquences qu'il n'a pas voulues ni même prévues, que si inattendues, si désastreuses que soient ces conséquences il ne peut pas revenir sur son acte, que le processus qu'il déclenche ne se consume jamais sans équivoque en un seul acte ou un seul événement, et que le sens même n'en sera jamais dévoilé à l'acteur, mais seulement à l'historien qui regarde en arrière et qui n'agit pas.

[1] À quel point nous avons commencé à agir sur la nature, au sens littéral du mot, on peut l'entrevoir d'après une remarque faite en passant par un savant qui déclarait fort sérieusement : « La recherche fondamentale, c'est quand je fais ce que je ne sais pas que je fais. » Werner von Braun dans le New York Times du 16 décembre 1957.

L'irréversibilité et le pardon

L'animal laborans, prisonnier du cycle perpétuel du processus vital, éternellement soumis à la nécessité du travail et de la consommation, ne peut échapper à cette condition qu'en mobilisant une autre faculté humaine, celle de l'homo faber qui, fabricant d'outils, non seulement soulage les peines du travail mais aussi édifie un monde de durabilité. La rédemption de la vie entretenue par le travail, c'est l'appartenance au monde entretenu par la fabrication.

L’homo faber, victime du non-sens, de la «dépréciation des valeurs », de l'impossibilité de trouver des normes valables dans un monde déterminé par la catégorie de la fin-et-des-moyens, ne peut se libérer de cette condition que grâce aux facultés jumelles de l'action et de la parole qui produisent des histoires riches de sens aussi naturellement que la fabrication produit des objets d'usage.

Le cas de l'action et de ses problèmes est tout différent. Contre l'irréversibilité et l'imprévisibilité du processus déclenché par l'action le remède ne vient pas d'une autre faculté éventuellement supérieure, mais des virtualités de l'action elle-même. La rédemption possible de la situation d’irréversibilité c'est la faculté de pardonner. Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses.

Ces deux facultés vont de pair. La première, celle du pardon sert à supprimer les actes du passé, dont les fautes sont suspendues comme l'épée de Damoclès au-dessus de chaque génération nouvelle. La seconde, qui consiste à se lier par des promesses, sert à disposer, dans cet océan d'incertitude qu'est, par définition, l'avenir, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité et durée, ne seraient possible dans les relations des hommes entre eux. Les deux facultés dépendent de la pluralité, de la présence et de l'action d'autrui, car nul ne peut se pardonner à soi-même, nul ne se sent lié par une promesse qu'il n'a faite qu'à soi.

Parce que les remèdes à la force énorme, aux prodigieux ressorts de l'action ne peuvent opérer que dans la condition de pluralité, il est très dangereux d'employer cette faculté ailleurs que dans le domaine des affaires humaines.

C'est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans le domaine des affaires humaines. Certains aspects de sa doctrine, qui ne sont pas essentiellement liés au message chrétien et qui ont plutôt leur origine dans la vie de la petite communauté très resserrée des disciples, comptent certainement parmi les expériences politiques négligés en raison de leur nature prétendue exclusivement religieuse. Seul signe que l'on se soit rendu compte que le pardon peut être le correctif nécessaire des inévitables préjudices résultant de l'action : le principe romain d'épargner les vaincus[1] - sagesse totalement inconnue des Grecs - ou le droit de commuer la peine de mort, probablement d'origine romaine aussi, prérogative de presque tous les chefs d'État en Occident.

Par opposition à la vengeance, le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à réagir mais qui agisse de façon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qui l'a provoquée et qui par conséquent libère des conséquences de l'acte à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. La liberté que contient la doctrine du pardon enseignée par Jésus délivre de la vengeance, laquelle enferme à la fois l'agent et le patient dans l'automatisme implacable du processus de l'action qui, de soi, peut ne jamais s'arrêter.

Le châtiment est une autre possibilité, nullement contradictoire Il a ceci de commun avec le pardon qu'il tente de mettre un terme à une chose qui, sans intervention, pourrait continuer indéfiniment. Il est donc très significatif, c'est un élément structurel du domaine des affaires humaines, que les hommes soient incapables de pardonner ce qu'ils ne peuvent punir, et qu'ils soient incapables de punir ce qui se révèle impardonnable. C'est la véritable marque des offenses que l'on nomme depuis Kant «radicalement mauvaises» qui transcendent et détruisent le domaine des affaires humaines.

[1] parcere subjectis

L'imprévisibilité et la promesse

Contrairement au pardon qui a toujours passé pour peu réaliste, inadmissible dans le domaine public, le pouvoir de stabilisation propre à la faculté de faire des promesses a été reconnu dans toute notre tradition. La variété des théories du contrat depuis les Romains atteste que le pouvoir de promettre est resté de siècle en siècle au centre de la pensée politique.

L'imprévisibilité que l'acte de promettre dissipe au moins partiellement est d'une nature double. Elle vient simultanément des « ténèbres du cœur humain », c'est-à-dire de la faiblesse fondamentale des hommes qui ne peuvent jamais garantir aujourd'hui qui ils seront demain, et de l'impossibilité de prédire les conséquences d'un acte dans une communauté d'égaux où tous ont la même faculté d'agir. C'est le prix que les humains paient pour la joie d'habiter ensemble un monde dont la réalité est garantie à chacun par la présence de tous.

La fonction de la promesse est de dominer cette double obscurité des affaires humaines et comme telle elle s'oppose à une sécurité qui repose sur la domination de soi et le gouvernement d'autrui. Elle correspond exactement à l'existence d'une liberté donnée dans la condition de non-souveraineté.

Le danger et l'avantage des systèmes politiques qui s'appuient sur les contrats et les traités, à la différence de ceux qui comptent sur la domination et la souveraineté, sont de laisser telles quelles l'imprévisibilité des affaires humaines et la faiblesse des hommes pour en faire simplement l'espace, le milieu dans lequel on ménagera certains îlots de prévisibilité et dans lequel on plantera quelques jalons de sûreté.

Dès que les promesses perdent ce caractère d'îlots de certitude dans un océan d'incertitude, autrement dit lorsqu'on abuse de cette faculté pour recouvrir tout le champ de l'avenir et pour y tracer un chemin bien défendu de tous les côtés, elles cessent de lier et d'obliger, et l'entreprise se retourne contre elle-même.

Nietzsche avec son extraordinaire sensibilité à l'égard des phénomènes moraux, et malgré le préjugé moderne qui lui faisait voir la source de toute-puissance dans la volonté de puissance de l'individu, a vu dans la faculté de promettre[1] la marque essentielle qui distingue la vie humaine de la vie animale.

Dans la mesure où la morale est plus que la somme des mœurs, coutumes et normes de comportement solidifiées par la tradition et validées par le consentement, tradition et consentement qui changent avec le temps, elle ne peut s'appuyer, politiquement du moins, que sur le ferme propos de contrecarrer les risques énormes de l'action en acceptant de pardonner et de se faire pardonner, de faire des promesses et de les tenir.

Ces préceptes moraux proviennent directement de la volonté de vivre avec autrui dans la modalité du parler et de l'agir. Ce sont comme des mécanismes régulateurs au sein même de la faculté de déclencher des processus nouveaux et sans fin.

Dénués de l'action et de la parole, privés de l'articulation de la natalité, nous serions condamnés à tourner sans arrêt dans le cycle éternel du devenir. Dénués de la faculté de défaire ce que nous avons fait, de contrôler au moins en partie les processus que nous avons déclenchés, nous serions les victimes d'une nécessité automatique fort semblable aux inexorables lois qui, pour les sciences d'avant-hier, passaient pour caractériser essentiellement les processus naturels.

Laissées à elles-mêmes, les affaires humaines ne peuvent qu'obéir à la loi de la mortalité, la loi la plus sûre, la seule loi certaine d'une vie passée entre naissance et mort. C'est la faculté d'agir qui interfère avec cette loi parce qu'elle interrompt l'automatisme inexorable de la vie quotidienne, laquelle, nous l'avons vu, a déjà interrompu et troublé le processus de la vie biologique.

La vie de l'homme se précipitant vers la mort entraînerait inévitablement à la ruine, à la destruction, tout ce qui est humain, n'était la faculté d'interrompre ce cours et de commencer du neuf, faculté qui est inhérente à l'action comme pour rappeler constamment que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover.

Mais de même qu'au point de vue de la nature, le mouvement linéaire de la vie de l'homme entre la naissance et la mort ressemble à une déviation bizarre par rapport à la loi commune, naturelle, du mouvement cyclique, de même, au point de vue des processus automatiques qui semblent régir la marche du monde, l'action paraît un miracle. En langage scientifique c'est une «improbabilité infinie qui se produit régulièrement». L'action est en fait la seule faculté miraculeuse, thaumaturgique. Jésus de Nazareth, dont les vues pénétrantes sur cette faculté évoquent, par l'originalité et la nouveauté, celles de Socrate sur les possibilités de la pensée, le savait sans doute bien lorsqu'il comparait le pouvoir de pardonner au pouvoir plus général d'accomplir des miracles, en les mettant sur le même plan et à portée de l'homme.

Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, «naturelle», c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau, l'action dont ils sont capables par droit de naissance.

Seule l'expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l'espérance, ces deux caractéristiques essentielles de l'existence que l'antiquité grecque a complètement méconnues, écartant la foi jurée où elle voyait une vertu fort rare et négligeable, et rangeant l'espérance au nombre des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore.

C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase des Évangiles annonçant leur « bonne nouvelle » : « Un enfant nous est né. »

[1]la «mémoire de la volonté» comme il disait

C’est dans ce dernier chapitre que Hannah Arendt démontre toute la pertinence des distinctions qu’elle a opérées dans et autour de la vie active. Elle les utilise pour développer l'analyse historique dont elle annonçait dès son prologue le but. Rechercher l'origine de l'aliénation de l’homme moderne, de sa double retraite fuyant la Terre pour l'Univers et le monde pour le Moi.

Je me contenterai, très modestement, de vous donner un premier aperçu de cette analyse, en sélectionnant, modifiant et simplifiant la traduction et le texte même d’Arendt. Au risque, certain, de lui faire perdre une grande partie de sa richesse et de sa cohérence mais en espérant vous donner envie de vous y plonger.

L'aliénation

Pour Arendt, trois grands événements dominent le seuil de l'époque moderne et en fixent le caractère. La découverte de l'Amérique suivie de l'exploration du globe tout entier qui a permis à l’homme de prendre pleinement possession de sa demeure mortelle. La Réforme qui, en expropriant les biens ecclésiastiques et monastiques, commence le double processus de l'expropriation individuelle et de l'accumulation de la richesse sociale. L'invention du télescope et l'avènement d'une science nouvelle qui considère la nature terrestre du point de vue de l'univers.

Ce que retient Arendt du premier évènement c’est qu’en mesurant et en arpentant la Terre l’homme s’est dégagé de tout attachement, de tout intérêt pour ce qui est proche de lui, et s’est éloigné de son voisinage. L'invention de l'avion en est, pour elle, le symbole. On ne peut diminuer la distance terrestre qu'à condition de mettre une distance décisive entre l'homme et la Terre, qu'à condition d'aliéner[1] l'homme de son milieu terrestre immédiat. Arendt trouve ainsi une des origines de la première des deux aliénations relevées dès son prologue, entamé sous le signe du lancement dans l’univers « d’un objet terrestre fait de main d’homme »[2] : l’aliénation par rapport à la Terre. Point qu’elle approfondit un peu plus loin avec l’invention du télescope.

Mais c’est à l’évènement de la Réforme qu’elle s’attaque d’abord le plus longuement. Il nous met en présence d'un autre phénomène d'aliénation, que Max Weber[3] a identifié comme la source profonde de la nouvelle mentalité capitaliste et qui va particulièrement intéresser Arendt. Cette aliénation par rapport au monde n'a rien de commun, ni dans ses buts ni dans son contenu, avec l'aliénation par rapport à la Terre. En outre, cette aliénation dont Max Weber a démontré dans son fameux essai[4] la réalité historique ne se trouve pas seulement dans la morale nouvelle née des efforts de Luther et de Calvin pour restaurer la foi chrétienne et l'intransigeance de son aspiration à l'au-delà. Elle est également présente dans l'expropriation du paysannat qui fut la conséquence imprévue de l'expropriation de l'Église et le facteur le plus puissant de l'effondrement du système féodal. Cet événement a précipité l'Occident dans une Histoire où l'on a vu la propriété détruite dans le processus de son appropriation, les objets dévorés dans le processus de leur production, la stabilité du monde sapée dans un processus perpétuel de changement.

L'expropriation, consistant à priver certains groupes de leur place dans le monde et à les exposer sans défense aux exigences de la vie, a créé à la fois l'accumulation originelle de la richesse et la possibilité de transformer cette richesse en capital au moyen du travail. Ce processus ne s’est pas arrêté au moment de la satisfaction des besoins et des désirs. Il s’est répandu dans toute la société pour faire jaillir un flot de richesse toujours grossissant. Mais ce processus, qui est bien le « processus vital de la société », comme disait Marx, et dont la capacité de produire des richesses ne peut se comparer qu'à la fertilité des processus naturels, reste lié au principe qui lui a donné naissance. Celui de l'aliénation par rapport au monde.

Le premier stade de cette aliénation se signala par la misère imposée à un nombre toujours grandissant de travailleurs que l'expropriation privait de la double protection de la famille et de la propriété privée d'une parcelle du monde qui, jusqu'à l'époque moderne, avait abrité l'activité de travail soumise aux nécessités vitales.

On atteignit le deuxième stade lorsque la société remplaça la famille comme sujet du processus vital. La classe sociale assura à ses membres la protection que la famille procurait autrefois aux siens, et la solidarité sociale se substitua fort efficacement à l'ancienne solidarité naturelle qui régissait la cellule familiale. La société s'identifia à une propriété concrète, encore que collective. Le territoire de la nation remplaça pour toutes les classes le foyer, propriété individuelle, dont on avait privé la classe des pauvres.

Le déclin du système nationaliste européen, le rétrécissement économique et géographique de la planète, la transformation de l'humanité en une entité réelle dont les membres d'une partie à l'autre du globe peuvent se rencontrer, tout cela signale le début du dernier stade de cette évolution.

De même que la famille et sa propriété furent remplacées par la classe et le territoire national, l'humanité commence à se substituer aux sociétés nationales, la Terre aux territoires des États. Mais quel que soit l'avenir, le processus d'aliénation déclenché par l'expropriation et que caractérise un progrès toujours croissant de la richesse, prendra forcément des proportions encore plus radicales si on le laisse obéir à sa loi propre.

Car on ne saurait être citoyen du monde comme l'on est citoyen de son pays, et l'homme social ne possède pas la propriété collective comme la famille possède la propriété individuelle. L'avènement de la société a provoqué le déclin simultané du domaine public et du domaine privé. Mais l'éclipse du monde public commun, si décisive pour la solitude de l'homme de masse, si dangereuse par l'aliénation des mouvements idéologiques de masse dont elle est la cause, a commencé très concrètement par la perte de cette parcelle du monde que l'homme possédait en privé.

[1] Éloigner de, rendre étranger à (Dictionnaire culturel en langue française d’Alain Rey).

[2] Condition de l’homme moderne, p. 33.

[3] Max Weber, né le 21 avril 1864 et mort le 14 juin 1920, est un économiste et sociologue allemand, originellement formé en droit. Il est l'un des fondateurs de la sociologie moderne et l'un des premiers à avoir pensé la modernité d'un point de vue critique. Outre son travail de recherche, Weber est engagé dans l'action politique. Il est notamment invité à contribuer à la rédaction de la Constitution de la République de Weimar en 1919. (Wikipedia)

[4] L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, disponible, notamment en poche chez folio.

La découverte du point d'appui d'Archimède

Arendt retrace et analyse ensuite l’impact du troisième évènement, l’invention par Galilée[1]du télescope et l’avènement d’une science nouvelle considérant la nature terrestre du point de vue de l’univers.

Les premiers regards jetés sur l'univers au moyen d'un instrument, le télescope de Galilée, à la fois adapté au sens de l'homme et destiné à leur dévoiler ce qui aurait dû à jamais leur échapper, allaient créer un monde entièrement neuf et déterminer le cours d'autres événements qui, avec beaucoup plus de bruit, donneraient naissance à l'époque moderne. Quelle que soit aujourd'hui notre œuvre en physique, dans tous les cas nous manions la nature d'un point de l'univers situé hors du globe.

Sans nous tenir réellement en ce point dont rêvait Archimède[2], liés encore à la Terre par la condition humaine, nous avons trouvé moyen d'agir sur la Terre et dans la nature terrestre comme si nous en disposions. Et au risque même de mettre en danger le processus naturel de la vie nous exposons la Terre à des forces cosmiques, universelles, étrangères à l'économie de la nature.

Si l'aliénation par rapport au monde a fixé le cours et l'évolution de la société moderne, l'aliénation par rapport à la Terre est devenue, est restée, la caractéristique de la Science moderne.

Ce qui est décisif, c'est, à l'opposé de Platon, la soumission de la géométrie au traitement algébrique, où se reconnaît l'idéal moderne qui est de réduire en symboles mathématiques les données des sens et les mouvements terrestres. [3]

Ce nouvel outil mental fournit des moyens absolument inouïs d'aborder la nature, d'entrer en contact avec elle. C'est dans l'expérimentation que l'homme mit en pratique la liberté qu'il venait de gagner en brisant les chaînes de l'expérience terrestre. Pour cette raison les mathématiques dominent la science moderne.

La réduction des sciences aux mathématiques[4] récuse le témoignage de la nature observée de près par les sens humains. Et le malaise, l'irritation, le désespoir, premières conséquences, et spirituellement les plus durables encore, de la découverte que le point d'appui d'Archimède n'était pas un vain songe de la spéculation, sont assez semblables à l'offense et à la gêne qu'éprouve un homme qui, ayant vu de ses yeux les points faits arbitrairement, au hasard, sur la feuille, est ensuite forcé d'admettre que ses sens et son jugement l'ont trahi, et qu'il a vu en réalité se former «une ligne géométrique dont la notion est constante et uniforme suivant une certaine règle[5]».

[1] Mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien, né à Pise le 15 février 1564 et mort à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642.

[2] né à Syracuse vers 287 av. J.-C. et mort à Syracuse en 212 av. J.-C., grand scientifique grec de l'Antiquité, physicien, mathématicien et ingénieur.

[3] Sans ce langage symbolique non spatial, Newton n'aurait pas n'aurait pas pu formuler une loi de la gravitation valable à la fois pour les mouvements des corps célestes et pour ceux des corps terrestres.

[4] reductio scientiae ad mathematicam d’après Descartes dont l’ambition était de fonder une science universelle conçue sur le modèle des mathématiques, une Mathesis universalis

[5] Leibnitz (1646 – 1716), Discours de la Métaphysique n° 6.

Sciences de la nature et sciences de l'univers

Il fallut des générations, des siècles pour que se révèle le véritable sens de la découverte du point d'Archimède. Nous sommes les premiers, depuis quelques dizaines d'années à peine, à vivre dans un monde totalement déterminé par une science et des techniques dont la vérité objective et le savoir-faire sont tirés de lois cosmiques, universelles, bien distinctes des lois terrestres et «naturelles », un monde dans lequel on applique à la nature terrestre, à l'artifice humain un savoir que l'on a acquis en choisissant un point de référence hors de la Terre. Il y a un abîme entre nos pères et nous.

Descartes et les autres philosophes, en haussant l'événement au plan d'une pensée intransigeante, en enregistrèrent avec une précision sans pareille le choc énorme. Ils éprouvèrent d'avance, partiellement du moins, les inquiétudes que recelait le nouveau point d'appui de l'homme, et qui ne troublèrent pas les savants trop occupés jusqu'au moment où, maintenant, elles ont commencé à se faire jour dans leur œuvre et à intervenir dans leurs recherches.

Depuis lors on ne voit plus ce curieux décalage qui existait entre l'humeur de la philosophie moderne, principalement pessimiste depuis le début, et celle de la science moderne, si fougueusement optimiste à une époque encore très récente. Il ne reste pas plus de gaîté, semble-t-il, dans l'une que dans l'autre.

Si l'on veut tracer une ligne de séparation entre l'époque moderne et le monde[1] dans lequel nous venons d'entrer, on peut trouver le clivage entre une science qui observe la nature d'un point de vue universel et arrive ainsi à la dominer complètement, d'une part, et, d'autre part, une science vraiment «universelle», qui importe dans la nature des processus cosmiques au risque évident de la détruire et de ruiner du même coup la domination de l'homme sur la nature.

[1] Avec les technologies nucléaire et spatiale, rejointe depuis par les biotechnologies et les nanotechnologies.

Avènement du doute cartésien

La philosophie moderne commence au doute[1] de Descartes[2], mais ce doute n'est pas le contrôle qu'exerce l'intelligence sur elle-même pour se garder des tromperies de la pensée et des illusions des sens, ce n'est pas le scepticisme à l'égard des mœurs et des préjugés des hommes ou de l'époque, ce n'est même pas une méthode critique de recherche scientifique et de spéculation philosophique. Le doute cartésien est d'une portée trop vaste, son objet est trop fondamental, pour qu'on en puisse cerner le contenu de façon aussi concrète. Dans la philosophie et dans la pensée modernes, le doute occupe à peu près la position centrale qu'avait toujours occupée auparavant, l'étonnement des Grecs [3] devant tout ce qui existe tel quel. Depuis Platon et Aristote jusqu'aux temps modernes, la philosophie, chez ses plus grands, ses plus authentiques représentants avait été l'expression systématique de l'étonnement. La philosophie moderne depuis Descartes consiste à systématiser le doute et à le suivre dans toutes ses ramifications.

Le doute cartésien, en son sens radical et universel, fut à l'origine la réaction provoquée par une réalité nouvelle. Les philosophes comprirent que les découvertes de Galilée ne comportaient pas un simple défi au témoignage des sens. Ce n'était pas la raison qui réellement changeait la vision du monde physique, c'était un instrument fait de main d'homme, le télescope. Ce n'était pas la contemplation, l'observation, ni la spéculation qui conduisaient au nouveau savoir. C'était l'intervention active de l'homo faber, du faire, de la fabrication.

La manière cartésienne de résoudre le doute universel fut comparable par la méthode et par le contenu au passage de la vérité à la véracité, du réel au digne de foi. En affirmant que «bien que notre esprit ne soit point la mesure des choses ni du vrai, il faut assurément qu'il soit la mesure des choses que nous affirmons ou que nous nions », Descartes répète ce que les savants avaient généralement découvert sans l'exprimer explicitement. Même s'il n'y a pas de vérité, l'homme peut être véridique, même s'il n'y a pas de certitude à laquelle on puisse se fier, l'homme peut être digne de foi. Si le salut existe, il doit être en l'homme, et s'il y a une solution aux questions posées par le doute, elle doit venir du doute. S'il faut désormais douter de toute chose, le doute du moins est certain et réel.

De la certitude purement logique qu'en doutant de quelque chose je constate l'existence d'un processus de doute dans ma conscience, Descartes conclut que les processus qui ont lieu dans l'esprit de l'homme ont une certitude propre et qu'ils peuvent devenir objets de recherche dans l'introspection.

Introspection et perte du sens commun

L'ingéniosité de l'introspection cartésienne, et par conséquent la raison pour laquelle cette philosophie prit une telle importance dans l'évolution spirituelle et intellectuelle de l'époque moderne, furent en premier lieu le recours au cauchemar de la non-réalité qui servit à noyer tous les objets de-ce-monde dans le flot de la conscience et de ses processus. «L'arbre vu», découvert dans la conscience par l'introspection, n'est plus l'arbre donné dans la vue et le toucher, entité en soi avec son identité, sa forme inaltérable. Transformé en objet de conscience sur le même plan qu'un simple souvenir ou qu'une chose purement imaginaire, il devient partie intégrante du processus, c'est-à-dire de cette conscience que l'on ne connaît que comme un flot toujours en mouvement.

Rien sans doute ne pouvait mieux nous préparer à voir éventuellement la matière se dissoudre en énergie et les objets en tourbillons de phénomènes atomiques, que cette dissolution de la réalité objective en états d'esprits subjectifs.

En second lieu, et ceci fut encore plus pertinent pour les débuts de l'époque moderne, la méthode cartésienne pour mettre une certitude à l'abri du doute universel correspondait très précisément à la conclusion la plus évidente que l'on pût tirer de la nouvelle physique.

Si l'on ne peut connaître la vérité comme une chose donnée et révélée, l'homme du moins peut connaître ce qu'il fait lui-même. Cette attitude devint la plus générale, la plus généralement admise, et c'est cette conviction, plutôt que le doute sur lequel elle se fonde, qui depuis plus de trois cents ans pousse les générations l'une après l'autre dans une cadence toujours accélérée de découvertes et de progrès.

La raison, chez Descartes tout comme chez Hobbes[1], devient «calcul de conséquences», faculté de déduire et conclure, autrement dit faculté qui concerne un processus que l'homme peut à tout moment déclencher en lui-même. L'esprit de cet homme - pour rester dans les mathématiques - ne regarde plus «deux-et-deux-font-quatre» comme une équation dans laquelle deux parties s'équilibrent dans une évidente harmonie. Il voit dans cette équation l'expression d'un processus dans lequel deux et deux deviennent quatre afin d'engendrer d'autres processus d'addition qui iront éventuellement à l'infini. C'est cette faculté qui passe aujourd'hui pour raisonnement de sens commun. C'est l'esprit qui joue tout seul, et c'est ce qui arrive quand l'esprit est coupé du réel et qu'il ne «sent» que soi-même

Privés du sens[2] grâce auquel les cinq sens animaux s'intègrent dans un monde commun à tous les hommes, les êtres humains ne sont plus que des animaux capables de raisonner, «de calculer les conséquences ».

La fameuse réduction des sciences aux mathématiques[3] permet de remplacer ce qui est donné dans la sensation par un système d'équations mathématiques où toutes les relations réelles se dissolvent en rapports logiques entre des symboles artificiels. C'est cette substitution qui permet à la Science moderne d'accomplir sa tâche, de produire les phénomènes et les objets qu'elle veut observer.

La pensée et la conception moderne du monde

Le doute cartésien, conséquence logiquement la plus admissible, chronologiquement la plus immédiate de la découverte de Galilée, fut apaisé pendant des siècles par l'ingénieux transfert dans l'esprit humain du point d'Archimède. Mais la mathématisation de la physique, par laquelle s'opéra le renoncement absolu des sens en matière de connaissance, eut à son dernier stade la conséquence inattendue et pourtant plausible, que toute question que l'homme pose à la nature reçoit une réponse en termes de schémas mathématiques qu'aucun modèle ne peut représenter puisqu'il faudrait faire le modèle d'après l'expérience de nos sens.

À ce stade, la connexion entre la pensée et l'expérience des sens qui est inhérente à la condition humaine paraît prendre sa revanche.

En démontrant la «vérité» des concepts les plus abstraits de la science, la technologie démontre seulement que l'homme peut toujours appliquer les résultats de son intelligence, et qu'il peut employer n'importe quel système pour expliquer les phénomènes naturels, il saura toujours l'adopter comme principe directeur de ses œuvres et de son action.

Si, par conséquent, la Science actuelle dans son inquiétude allègue des réussites techniques pour « prouver » que nous avons affaire à un « ordre authentique » donné dans la nature, elle paraît s'enfermer dans un cercle vicieux. Les savants formulent des hypothèses pour combiner leurs expériences, puis utilisent ces expériences pour vérifier leurs hypothèses. Dans toute cette entreprise, ils ont évidemment affaire à une nature hypothétique.

En d'autres termes, le monde de l'expérimentation, tout en augmentant le pouvoir humain de faire et d'agir, voire de créer un monde, bien au-delà de tout ce que les époques précédentes avaient pu imaginer ou rêver, rejette l'homme, plus rudement que jamais, dans la prison de son esprit, dans les limites des schémas qu'il a lui-même créés.

Ce qui est nouveau, ce n'est pas qu'il existe des choses dont nous ne puissions former une image, il y a toujours eu de ces « choses », au nombre desquelles on comptait par exemple l'«âme», c'est que les choses matérielles que nous voyons, que nous représentons et qui nous avaient servi à mesurer les choses immatérielles dont nous ne pouvons forger d'image soient également « inimaginables ».

Le doute universel de Descartes atteint maintenant le cœur de la physique. Il n'est même plus possible de se réfugier dans l'esprit humain, s'il est vrai que l'univers physique moderne non seulement échappe à la représentation, ce qui va de soi d'après le postulat que la nature ni l'Être ne se révèlent aux sens, mais en outre devient inconcevable, impensable en termes de raison pure.

Parmi les conséquences spirituelles des découvertes de l'époque moderne, la plus grave peut-être et, en même temps, la seule qui fût inévitable puisqu'elle suivit de près la découverte du point d'Archimède et l'apparition connexe du doute cartésien, a été l'inversion de hiérarchie entre la contemplation et la vie active. L'expérience fondamentale à l'origine de cette inversion fut que l'homme ne put apaiser sa soif de connaître qu'après avoir mis sa confiance dans l'ingéniosité de ses mains. Ce n'est pas que la vérité et la connaissance perdissent leur importance, c'est que l'on ne pouvait les atteindre que par « l’action » et non plus par la contemplation. Un instrument, le télescope, œuvre des mains humaines, voilà finalement ce qui forçait la nature, ou plutôt l'univers, à livrer ses secrets.

La certitude d'une connaissance ne fut accessible qu'à une double condition : premièrement, que la connaissance concernât uniquement ce que l'on avait fait soi-même - et elle eut bientôt pour idéal la connaissance mathématique où l'on n'a affaire qu'à des entités autonomes de l'esprit - et deuxièmement, que la connaissance fût d'une nature telle qu'elle ne pût se vérifier autrement que par l'action encore.

Depuis lors, vérité scientifique et vérité philosophique se sont quittées.

De fait, le renversement ne concerna que la pensée, qui de servante de la contemplation devint servante de « l’action ». La contemplation au sens original, partagé depuis Platon, de vision prolongée de la vérité, fut, elle, totalement éliminée.

La philosophie devint superflue pour les hommes de sciences qui - du moins jusqu'à une époque toute récente - estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de servante, surtout pour « porter le flambeau devant sa maîtresse » (Kant). Il est clair que la philosophie a été victime de l'époque moderne plus que tout autre domaine de l'effort humain. Il est difficile de décider si elle a souffert surtout de l'élévation quasi automatique de l'activité à une dignité tout à fait inattendue et sans précédent, ou de la ruine de la vérité traditionnelle, c'est-à-dire du concept de vérité qui était à la base de toute notre tradition.

Le renversement dans la vie active et la victoire de l’homo faber

Parmi les activités de la vie active les premières à s'emparer de la place jadis occupée par la contemplation furent celles du faire et de la fabrication, prérogatives de l’homo faber[1]. C’est bien naturel puisque l'on est parvenu à la révolution moderne grâce à un instrument[2], donc grâce à l'homme en tant que fabricant d'outils.

Plus décisive encore fut la présence de la fabrication dans l'expérimentation. Expérimentation utilisée afin de connaître à partir de la conviction que l'on ne peut connaître que ce que l'on a fait. Dans l'histoire des sciences le passage des anciennes questions, « quoi » et « pourquoi » à la nouvelle, « comment » est une conséquence directe de cette conviction, et la réponse au «comment» ne peut se trouver que dans l'expérimentation. L'expérimentation reproduit les processus naturels comme si l'homme s'apprêtait à faire les objets de la nature, pour la raison « théorique » que nulle certitude dans la connaissance ne peut s'obtenir autrement.

« Donnez-moi la matière et j'en bâtirai un monde, c'est-à-dire donnez-moi la matière et je vous montrerai comment il en est sorti un monde.» Ces paroles de Kant révèlent en un raccourci saisissant le mélange moderne du faire et du connaître.

Le passage du « quoi » et du « pourquoi » au « comment » implique que les objets de connaissance ne peuvent plus être des choses ni des mouvements éternels, mais des processus, et que l'objet de la science n'est donc plus la nature ni l'univers mais l'Histoire, le récit de la genèse de la nature, de la vie ou de l'univers.[3] Le développement, concept-clef des sciences historiques, s'installa au centre des sciences physiques. La nature, n'étant connaissable que dans les processus que l'habileté humaine de l'homo faber, pouvait reproduire dans l'expérimentation, devint un processus, et chacun des objets de la nature n'eut de signification que celle qu'il tirait de ses fonctions dans le processus d'ensemble.

Mais, si cette insistance à tout considérer comme résultat d'un processus, caractérise nettement l'homo faber, c'est une chose toute nouvelle que l'exclusive préoccupation de l'époque moderne pour le processus aux dépens de tout intérêt pour les objets eux-mêmes. La raison de ce déplacement de l'intérêt est évidente. Le savant agit seulement afin de savoir, non pas afin de produire des choses, et le produit n’est qu'un sous-produit, un effet secondaire. Aujourd'hui encore tous les vrais hommes de science s'accordent à dire que les applications techniques de leurs recherches n'en sont que des sous-produits. Si la mise en question de la primauté de la contemplation n'avait abouti qu'à renverser l'ordre établi entre faire et contempler, l'on serait resté, cependant, dans le cadre traditionnel.

[1] donc de l’oeuvre

[2] Le télescope de Galilée

[3] Les sciences naturelles sont devenues des disciplines historiques, et au XIXe siècle elles ajoutèrent aux anciens domaines de la physique, de la chimie, de la zoologie et de la botanique les sciences nouvelles de la géologie, histoire de la Terre, de la biologie, histoire de la vie, de l'anthropologie, histoire de la vie humaine en général.

ALa défaite de l'homo faber et le principe du bonheur

Si l'on ne considère que les événements qui ont annoncé l'époque moderne, l’élévation de l’homme-fabricateur, de préférence à l'homme-acteur ou à l'homme-travailleur, au sommet des possibilités humaines semble aller de soi. [1]Ce qu'il importe d'expliquer, ce n'est pas le respect des modernes pour l'homo faber, c'est le fait que ces honneurs aient été si rapidement suivis de l'élévation du travail au sommet de la hiérarchie de la vie active.

Ce qui a changé la mentalité de l'homo faber, c'est la position centrale du concept de processus. Le passage du « quoi » au « comment », déroba à l'homme-fabricateur, les normes et les mesures fixes et permanentes qui, avant l'époque moderne, lui ont toujours servi de guides dans l'action et de critères dans le jugement. Et, surtout, l'homme a commencé à se considérer comme une partie intégrante des deux processus surhumains, universels, de la Nature et de l'Histoire, condamnés l'un et l'autre à progresser indéfiniment sans jamais atteindre de fin[2] inhérente, sans jamais approcher d'idée préétablie.

Que l'homo faber ait finalement échoué à s'imposer, rien peut-être ne l'indique plus clairement que la rapidité avec laquelle le principe de l'utilité, quintessence de sa conception du monde dut céder la place au principe du «plus grand bonheur du plus grand nombre ».

La perte radicale des valeurs à l'intérieur de l'étroit système de référence de l'homo faber se produit presque automatiquement dès que l'homme cesse de se définir comme fabricant d'objets, constructeur de l'artifice humain, inventant incidemment des outils, pour se considérer principalement comme fabricant d'outils et «en particulier d'outils à faire des outils », produisant aussi incidemment des objets.

Si le principe d’utilité s'applique ici, il ne concerne en premier lieu ni les objets d'usage ni l'usage, mais le processus de production. Ce qui contribue à stimuler la productivité et à diminuer le labeur, l'effort, est utile.

Autrement dit, le repère ultime n'est ni l'usage ni l'utile, c'est «le bonheur», c'est l'évaluation de la peine et du plaisir éprouvés dans la production et dans la consommation.

L'invention de Bentham[3], «le calcul de la peine et du plaisir», cumule l'avantage d'une apparente introduction de la méthode mathématique dans les sciences morales et l'attrait encore plus remarquable d'un principe qui repose entièrement sur l'introspection.

Son « bonheur », somme des plaisirs moins les peines, est un sens interne qui perçoit les sensations et n'a aucun lien avec les objets de-ce-monde, tout comme la conscience cartésienne qui est consciente de sa propre activité.

[1] Parmi les principales caractéristiques de l'époque moderne, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, nous trouvons les attitudes typiques de l'homo faber. L'instrumentalisation du monde, la confiance placée dans les outils et la productivité, la foi en la portée universelle de la catégorie de la fin-et-des-moyens, la conviction que l'on peut résoudre tous les problèmes et ramener toutes les motivations humaines au principe d'utilité, la souveraineté qui regarde tout le donné comme un matériau et considère l'ensemble de la nature « comme une immense étoffe où nous pouvons tailler ce que nous voudrons, pour le recoudre comme il nous plaira » et enfin l'identification toute naturelle de la fabrication à l'action.

[2] télos : fin, but

[3] Jeremy Bentham né le 15 février 1748 à Londres et mort dans cette même ville le 6 juin 1832 est un philosophe, jurisconsulte et réformateur britannique. Il est surtout reconnu comme étant le père de l'utilitarisme avec John Stuart Mill.

La vie comme souverain bien

Il reste à expliquer pourquoi, à la défaite de l’homo faber, a répondu la victoire de l'animal laborans. Pourquoi, le rang le plus élevé des capacités de l'homme a dû revenir précisément à l'activité de travail ou, autrement dit, pourquoi dans la diversité de la condition humaine et de ses facultés la vie précisément a fait écarter toute autre considération.

Si la vie s'est imposée à l'époque moderne comme ultime point de repère, si elle demeure le souverain bien de la société moderne, c'est que le renversement moderne[1] s'est opéré dans le contexte d'une société chrétienne dont la croyance fondamentale au caractère sacré de la vie a survécu, absolument intacte, après la laïcisation et le déclin général de la foi chrétienne. Le renversement moderne à suivi, sans le mettre en question, le renversement extrêmement important que le christianisme avait provoqué dans le monde antique, et qui fut politiquement d'une portée encore plus vaste, de même que, historiquement du moins, plus durable que toute croyance ou tout dogme spécifique.

Car la «bonne nouvelle» de l'immortalité de la vie individuelle avait renversé l'ancien rapport entre l'homme et le monde et élevé ce qu'il y a de plus mortel, la vie humaine, au privilège de l'immortalité détenu jusqu'alors par le cosmos.

C'est la vie individuelle qui s'empara de la place occupée autrefois par la « vie » de la cité, et Saint Paul[2], en prononçant que « la mort est le salaire du péché » puisque la vie est faite pour durer à jamais, rappelle le propos de Cicéron[3] sur la mort qui châtie les fautes commises par les collectivités politiques, fondées pour durer éternellement.

L'époque moderne ne cessa d'admettre que la vie, et non pas le monde, est pour l'homme le souverain bien. Si éloquents et si lucides que fussent les penseurs modernes dans leurs attaques contre la tradition, la primauté de la vie avait acquis à leurs yeux un statut de vérité axiomatique, et elle le conserve même dans notre monde actuel qui a déjà commencé à dépasser toute l'époque moderne et à substituer à la société du travail une société d'employés. Il ne s'ensuit nullement que nous vivions encore dans un monde chrétien.

Car, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas l'immortalité, c'est que la vie soit le souverain bien.

La coïncidence des deux inversions, celle de l'action et de la contemplation et celle, antérieure, de la vie et du monde, fut le point de départ de toute l'évolution moderne. Lorsque la vie active eut perdu tout point de repère dans la vie contemplative, alors elle put devenir vie active au plein sens du mot. C'est seulement parce que cette vie active demeura liée à la vie, son unique point de repère, que la vie en tant que telle, le métabolisme de travail de l'homme avec la nature, put devenir active et déployer totalement sa fertilité.

[1] entre la vie contemplative et la vie active

[2] Paul de Tarse ou saint Paul pour les chrétiens (né v. 8 à Tarse, en Cilicie (aujourd'hui Tarsus, en Turquie) – mort v. 64 - 68 à Rome) est l'une des figures principales du christianisme tant par le rôle qu'il a joué dans son expansion initiale auprès des polythéistes de certaines régions de l'Empire romain, que par son interprétation de l'enseignement de Jésus.

[3] Cicéron, né le 3 janvier 106 av. J.-C. à Arpinum en Italie et assassiné le 7 décembre 43 av. J.-C. à Gaète, est un philosophe romain, homme d'État et un auteur latin.

Le triomphe de l'animal laborans

La victoire de l'animal laborans eût été incomplète si le déclin de la foi, inévitablement provoqué par le doute cartésien, n'avait ôté à la vie individuelle la certitude de l'immortalité. La vie individuelle redevint aussi mortelle que dans l'antiquité, et le monde était encore moins stable, moins durable, moins sûr par conséquent, que pendant l'ère chrétienne.

L'homme moderne, quand il perdit l'assurance du monde à venir, ne fut pas rejeté au monde présent, il fut rejeté à lui-même. Pour tout contenu, il lui resta des appétits et des désirs, les impulsions stupides de son corps, qu'il prit pour des passions et jugea «déraisonnables» parce qu'il s'aperçut qu'il ne pouvait les «raisonner», c'est-à-dire leur demander des comptes. Tout ce qu'il resta désormais de virtuellement immortel, d'aussi immortel que la cité dans l'antiquité ou la vie individuelle au moyen âge, ce fut la vie : le processus vital, potentiellement sempiternel, de l'espèce.

Nous nous sommes montrés assez ingénieux pour trouver les moyens de soulager la peine de vivre à tel point qu'il n'est plus utopique de songer à éliminer le travail du nombre des activités humaines. Le mot travail est trop noble, trop ambitieux, pour désigner ce que nous faisons ou croyons faire dans le monde où nous sommes. Le dernier stade de la société de travail, la société d'employés, exige de ses membres un pur fonctionnement automatique, comme si la vie individuelle était réellement submergée par le processus global de la vie de l'espèce, comme si la seule décision encore requise de l'individu était d'acquiescer à un type de comportement, hébété, « tranquillisé » et fonctionnel.

Si l'on compare le monde moderne avec celui du passé, la perte d'expérience humaine que comporte cette évolution est extrêmement frappante. Ce n'est pas seulement, ni même principalement, la contemplation qui est devenue une expérience totalement dénuée de sens. La pensée elle-même, en devenant « calcul des conséquences », est devenue une fonction du cerveau, et logiquement on s'aperçoit que les machines électroniques remplissent cette fonction beaucoup mieux que nous. L'action a été vite comprise, elle l'est encore, presque exclusivement en termes de faire et de fabrication, à cela près que la fabrication, à cause de son appartenance-au-monde et de son essentielle indifférence à l'égard de la vie, passa bientôt pour une autre forme du travail, pour une fonction plus compliquée mais non pas plus mystérieuse du processus vital.

Il va sans dire que l'homme moderne n'a pas pour autant perdu ses facultés et n'est pas sur le point de les perdre. Malgré tout ce que la sociologie, la psychologie, l'anthropologie nous disent de l'«animal social», les hommes persistent à fabriquer et à construire, encore que ses facultés soient de plus en plus restreintes aux talents de l'artiste, de sorte que la prise de contact avec le monde, qui les accompagne, échappe de plus en plus à l'expérience ordinaire.

De même la capacité d'agir, au moins au sens de déclencher des processus, est toujours là. Mais elle est devenue le privilège des hommes de science, qui ont agrandi le domaine des affaires humaines au point d'abolir l'antique ligne de protection qui séparait la nature et le monde humain. Il est certainement assez ironique que les hommes considérés depuis toujours par l'opinion publique comme les membres de la société les moins pratiques et les moins politiques, soient finalement les seuls qui sachent agir et agir de façon concertée. Mais l'action des hommes de science, agissant sur la nature du point de vue de l'univers et non sur le réseau des relations humaines, manque du caractère révélant de l'action comme de la faculté de produire des récits et de devenir historique qui, à eux deux, forment la source d'où jaillit le sens qui pénètre et illumine l'existence humaine. L'action aussi est devenue une expérience de privilégiés, et ces derniers qui savent encore ce que c'est que d'agir sont peut-être encore moins nombreux que les artistes, leur expérience est peut-être encore plus rare que l'expérience authentique du monde et de l'amour du monde.

Enfin, la pensée reste possible et sans doute en acte partout où les hommes vivent dans des conditions de liberté politique. Malheureusement, et contrairement à ce que l'on admet en général à propos de l'indépendance proverbiale des penseurs dans leur tour d'ivoire, aucune faculté humaine n'est aussi vulnérable, et en fait il est bien plus aisé d'agir que de penser sous la tyrannie. Comme expérience vécue on a toujours admis, peut-être à tort, que la pensée est réservée à un petit nombre. Il n'est peut-être pas présomptueux de croire que ce petit nombre n'a pas diminué de nos jours. Ce n'est pas sans intérêt pour l'avenir de l'homme.

Car si l'on ne devait juger les diverses activités de la vie active qu'à l'épreuve de l'activité vécue, si on ne les mesurait qu'à l'aune de la pure activité, il se pourrait que la pensée[1] en tant que telle les surpassât toutes.

Tous ceux qui ont quelque expérience en la matière reconnaîtront la justesse du mot de Caton[2],[3]. Il ne se savait « jamais plus actif que lorsqu'il ne faisait rien, jamais moins seul que lorsqu'il était seul ».[4]

[1] La pensée hors du champ de la vie active analysée par Arendt et sur laquelle elle reviendra à la fin de sa vie dans son dernier livre, inachevé, La vie de l’esprit.

[2] Cité par Cicéron dans De la république

[3] Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset

[4] Marcus Porcius Cato, dit Caton l'Ancien, est un politicien, écrivain et militaire romain né en 234 av. J.C. dans le municipe de Tusculum et mort en 149 av. J.C.

Les dix-sept dernières années de la vie d’Arendt, et les ouvrages qui les accompagnent, sont tout aussi passionnants que ce que nous venons de voir et dont je ferai un résumé en introduction de la prochaine saison. Je passe en revue ce que pourrait en être le programme. Des choix devront être faits, vous pouvez m’y aider.

La crise de la culture : 1961