Du mensonge à la violence (1972)

Seconde partie du cours donné à l'Université du Temps Libre d'Orléans le 16 avril 2015.

Ce livre, le dernier publié par Arendt, regroupe quatre articles rédigés entre 1969 et 1972. Le regard, tout d’abord d’émerveillement, qu’elle portait sur les États-Unis, est devenu beaucoup plus critique. Le titre original, très différent de celui de sa traduction française, sous lequel elle regroupe ces quatre articles est d’ailleurs sans ambiguïté : Les crises de la république. Il manque malheureusement à ce recueil d’essais de politique contemporaine une introduction ou un épilogue. Le dernier article[1] que Hannah Arendt consacra aux États-Unis, l’année même de sa mort (1975), peut, à postériori, y remédier. Je vous en donne ci-dessous un aperçu.

Les crises qui affectent la République, son gouvernement et ses institutions libérales auraient pu être décelées depuis plusieurs décennies. Depuis le maccarthysme et la ruine d’une fonction publique dont la loyauté et le dévouement était un phénomène relativement nouveau dans ce pays, et probablement l’œuvre la plus marquante du long gouvernement Roosevelt. C’est après cette époque qu’apparut sur la scène des relations internationales « le sale américain » ; on le remarquait alors à peine dans notre pays sinon par son incapacité croissante à corriger ses erreurs et à réparer ses dégâts. Malgré les doutes de quelques observateurs avisés, l’ambiance générale du pays demeurait optimiste et nul n’était préparé, pas même après le Watergate[2], au récent tourbillon d’évènements dont la force irrésistible a laissé tout le monde, aussi bien les observateurs, qui essayaient de l’analyser que les acteurs qui tentaient de le freiner, pareillement engourdi et paralysé.

Bien entendu, cette avalanche qui nous paralyse est due pour une bonne part à une coïncidence étrange, mais nullement inédite, d’évènements ayant chacun une signification et une cause différente. Évènements énumérés par Arendt[3]. Défaite du Vietnam presque en même temps que la ruine de la politique étrangère des États-Unis : le désastre cypriote, la menace de perdre deux anciens alliés, la Turquie et la Grèce, le coup d’État portugais et ses conséquences incertaines, la débâcle au Moyen-Orient. Ces évènements coïncidaient avec nos multiples difficultés intérieures : l’inflation, la dévaluation, l’état désastreux de nos villes, le taux croissant du chômage et de la criminalité. Ajoutez à cela le Watergate, dont les conséquences, à mon avis, n’appartiennent nullement au passé, les difficultés avec l’OTAN, la quasi-banqueroute de l’Italie et de l’Angleterre, le conflit avec l’Inde, les incertitudes de la détente liées plus particulièrement à la prolifération des armes nucléaires. [4]

Ce qui nous retombe dessus maintenant, c’est une éducation depuis longtemps nourrie d’images, qui ne mènent pas moins vite à l’accoutumance que la drogue. Rien n’a été plus révélateur de la réalité de ce phénomène d’accoutumance, pour Arendt, que la réaction publique et du Congrès face à notre « victoire » au Cambodge. On peut espérer avoir atteint le point le plus bas de l’érosion de l’autorité morale américaine, et de notre confiance en nous-mêmes, à cette heure où la « victoire » sur une des nations les plus petites et les plus démunies de la terre a suffi à réconforter les habitants de ce qui était en effet, il y a seulement quelques dizaines d’années « la nation la plus puissante de la terre ».

Alors que nous émergeons lentement des décombres de ces derniers temps, n’oublions pas ces années d’aberration, de peur de devenir totalement indignes de nos commencements glorieux d’il y a deux cents ans. Quand les faits se présentent à nous, tentons au moins de les accueillir honnêtement. Tentons d’éviter la fuite dans les utopies, les images, les théories, voire les absurdités pures. Car ce fut la grandeur de cette République de répondre de l’homme en ce qu’il a de meilleur et de pire, au nom de la liberté. [5]

Visitons maintenant ces quatre essais de politique contemporaine, décrivant certaines des crises de la République américaine.

[1] Retour à l’envoyeur. Discours du bicentenaire(1975). Penser l’évènement, 1989, Éditions Belin. (PE)

[2] Le scandale débutant en 1972 n’est évidemment pas traité dans Du mensonge à la politique paru cette même année.

[3] Même remarque que pour le Watergate. Certains sont postérieurs à la publication de Crises of the Republic.

[4] PE, p. 253-254

[5] PE, p. 267-268

[1] Les documents du Pentagone (Pentagon Papers) est une expression populaire désignant une étude préparée par le département de la Défense, totalisant 47 volumes et 7 000 pages secret-défense à propos de l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam de 1945 à 1971. (wikipedia)

La véracité n’a jamais figuré au nombre des vertus politiques, et le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. La négation délibérée de la réalité, la capacité de mentir, et la possibilité de modifier les faits, celle d’agir, sont intimement liées. Elles procèdent de la même source : l’imagination. Sans la liberté mentale de d’approuver ou de nier les réalités telles qu’elles nous sont données par nos organes de perception et de connaissance, il n’y aurait aucune possibilité d’action, donc de politique. [1]

Aux nombreuses formes de l’art de mentir élaborées dans le passé, il faut ajouter deux variétés plus récentes. La première, celle des responsables des relations publiques[2], dont les talents procèdent en droite ligne des inventions de Madison Avenue[3] donc de la publicité. Ils ne connaissent pas d’autres limites que l’impossibilité de « vendre « certaines opinions ou convictions politiques. Quand la situation devient trop grave et déborde le cadre de la théorie, qui enseigne que la politique est faite, pour une part de la fabrication d’une certaine « image », et pour l’autre, de l’art de faire croire à cette image, c’est le retour presque automatique à l’usage de la carotte et du bâton. Leur plus grande désillusion avec l’aventure vietnamienne, est d’avoir découvert qu’il existe des hommes insensibles à l’appel de la carotte comme à la menace du bâton.[4]

La seconde, celle des spécialistes de la solution des problèmes. Sortis des universités et des centres de recherche, certains solidement armés de l’analyse des systèmes et de la théorie des jeux, ils se sentaient prêt à résoudre n’importe quel problème de politique étrangère. Ils ont menti par patriotisme erroné. Non pour protéger l’existence de leur pays, qui ne fut jamais menacée, mais pour préserver son « image ». Ils n’en étaient pas moins différents des fabricants ordinaires d’image. Se targuant de leur rationalisme et de leur amour de la théorie et de leur absence, à un point effrayant, de tout sentimentalisme, ils s’efforçaient de découvrir des lois permettant d’expliquer l’enchaînement des faits historiques et politiques et de le prévoir. Tentés de faire concorder la réalité envisagée par eux – qui, après tout, est un produit de l’action humaine et aurait donc pu prendre une autre forme – avec leurs théories, ils s’efforçaient, comme de simples menteurs, de se débarrasser des faits, persuadés que c’était possible du fait qu’il s’agissait de réalités contingentes. Arendt remarque qu’on ne peut jamais y parvenir, sauf par un acte de destruction totale et en s’assurant l’omnipotence absolue, comme Staline tentant d’effacer le souvenir du rôle joué par Trotski dans l’histoire de la révolution russe sans y parvenir puisqu’il aurait fallu pouvoir supprimer, en plus de lui, tous ses contemporains et dominer le monde entier.[5]

Ce qu’indiquent les documents du Pentagone, c’est que presque toutes les décisions ont été prises en pleine connaissance du fait qu’elles ne pourraient probablement pas être appliquées. L’objectif primordial n’était pas d’accroître l’influence des États-Unis dans le monde pour la mettre au service d’intérêts précis et tangibles qui avaient besoin du prestige, de l’image de « la plus grande puissance mondiale ». L’objectif était la formation même de cette image, comme cela ressort du langage utilisé par les spécialistes de la solution des problèmes, avec ses termes de « scénario » et de « public », empruntés au vocabulaire du théâtre. Faire de la présentation d’une certaine image la base de toute politique – chercher, non pas la conquête du monde, mais à l’emporter dans une bataille dont l’enjeu est « l’esprit des gens » - voilà bien quelque chose de nouveau dans cet immense amas de folies humaines enregistré par l’histoire. [6]

Que, depuis des années, le public ait pu avoir connaissance de ce que le gouvernement s’efforçait vainement de lui dissimuler témoigne de l’intégrité et des pouvoirs de la presse avec plus de force encore que la façon dont toute l’affaire a pu être révélée par le New York Times. La preuve est faite désormais de la justesse d’une opinion souvent défendue : une presse libre et non corrompue a une mission d’une importance considérable à remplir, qui lui permet à juste titre de revendiquer le nom de quatrième pouvoir. Un autre problème est de savoir si le premier amendement pourra suffire à garantir cette liberté politique particulièrement essentielle : le droit à une information véridique et non manipulée, sans quoi la liberté d’opinion n’est plus qu’une cruelle mystification.[7]

Arendt établit une distinction[1] entre les objecteurs de conscience et ceux qui se livrent à la désobéissance civile. Ces derniers constituent des minorités organisées, unies par des décisions communes, plutôt que par une communauté d’intérêts, et par la volonté de s’opposer à la politique gouvernementale, même lorsqu’elles peuvent estimer que cette politique a le soutien d’une majorité. Leur action concertée procède de leur commun accord, et c’est cet accord qui confère à leurs opinions une certaine valeur et les rend convaincantes indépendamment de la façon dont elles se sont formées.

Le défi lancé aux autorités[2] et le refus de leur obéir constitue une des caractéristiques frappantes de notre époque, et il peut être tentant de ne voir dans la désobéissance civile qu’un cas particulier de cette tendance générale. Mais ce ne serait ni juste ni raisonnable de vouloir confondre des réalités parfaitement distinctes. Les criminels sont aussi redoutables pour les mouvements politiques que pour la société dans son ensemble. Et alors que la désobéissance civile peut être l’indication d’un affaiblissement de la loi, la délinquance de droit commun n’est que le résultat inévitable de l’érosion désastreuse de la compétence et de l’efficacité de la police.

Des actes de désobéissance civile interviennent[3] lorsqu’un certain nombre de citoyens ont acquis la conviction que les mécanismes normaux de changement ne fonctionnent plus, que leurs réclamations ne seront ni entendues ni suivies d’effets, ou encore, tout au contraire, lorsqu’ils croient possible de faire changer d’attitude un gouvernement qui s’est engagé dans une action dont la légalité et la constitutionnalité sont gravement mises en doute. Les exemples sont nombreux : sept ans de combats au Viêtnam sans déclaration de guerre ; influence croissante des services secrets sur la conduite des affaires publiques ; efforts visant à dépouiller le Sénat de ses prérogatives constitutionnelles, suivis de la décision présidentielle d’envahir le Cambodge ; menaces contre les libertés fondamentales garanties par le premier amendement ; propos très inquiétants à l’égard des dissidents qualifiés par le vice-président de « vautours et parasites dont notre société peut se débarrasser sans plus de regret que n’en a celui qui trie les fruits pourris », qui constituent un véritable défi, non seulement aux lois en vigueur aux États-Unis, mais à tout ordre juridique.

Arendt soutient l’affirmation que pour les grands problèmes d’importance nationale l’accord des diverses fractions de la société est indispensable au fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles.[4] Le fait de considérer comme des traîtres et des rebelles les minorités qui font acte de désobéissance civile est donc contraire à l’esprit d’une Constitution dont les auteurs étaient particulièrement sensibles aux dangers que pouvaient représenter le règne sans entraves de la majorité.

La désobéissance civile, tout en étant aujourd’hui, un phénomène mondial, demeure, pour Arendt, de par sa nature et ses origines, spécifiquement américaine[5]. La révolution américaine était, en effet, porteuse d’une conception nouvelle de la loi formée à la suite de l’expérience des premiers colons[6].

L’esprit des lois[7], tel que l’entendait Montesquieu, est le principe qui inspire les actes de ceux qui vivent sous un système juridique particulier et les fait agir. Le consentement, qui est l’esprit des lois américaines, est fondé sur la notion d’un contrat comportant des obligations mutuelles, qui a permis l’établissement des colonies séparées puis leur union. Le consentement et le droit au désaccord sont devenus l’inspiration et les principes d’organisation et d’action qui ont enseigné aux habitants de ce pays l’« art de l’association en commun ». Arendt est profondément convaincue que la pratique de la désobéissance civile n’est pas autre chose que la forme la plus récente de l’association volontaire.

Découvrir une formule permettant de constitutionnaliser la désobéissance civile serait un évènement d’une importance majeure, aussi significatif peut-être que la fondation, voici près de deux siècles, de la constitutio libertatis[8]. Si un problème exige de façon urgente le vote d’un nouvel amendement à la Constitution, c’est, pour Arendt, certainement celui-là.

Depuis que le pacte du Mayflower a été rédigé et signé sous la pression d’autres urgences, les associations volontaires ont constitué le remède spécifiquement américain aux défaillances des institutions, à l’impossibilité de faire totalement confiance aux hommes et aux incertitudes de l’avenir. À la différence d’autres pays, et en dépit des bouleversements dus aux changements et aux échecs qu’elle subit actuellement, notre République possède peut-être encore les instruments traditionnels qui lui permettent d’envisager l’avenir avec une certaine confiance.[9]

Je vous propose de ce texte très riche le passage le plus célèbre dans lequel Arendt distingue et définit plusieurs mots clefs en politique.

Il me parait assez triste de constater qu’à son stade actuel la terminologie de notre science politique est incapable de faire nettement la distinction entre divers mots clefs, tels que pouvoir, puissance, force, autorité et finalement violence dont chacun se réfère à des phénomènes distincts et différents.[1]

Au-delà d’une confusion apparente demeure la ferme conviction que des distinctions terminologiques plus précises seraient, au mieux, d’une importance mineure : la conviction que le problème politique essentiel est et a toujours été de savoir qui domine et qui est dominé. Pouvoir, puissance, force, autorité, violence : ce ne sont là que des mots indicateurs, des moyens que l’homme utilise afin de dominer l’homme ; on les tient pour synonymes du fait qu’ils ont la même fonction. Ce n’est que lorsqu’on aura cessé de ramener la conduite des affaires publiques à une simple question de domination que les caractères originaux des problèmes de l’homme pourront apparaître, ou plutôt réapparaître, dans toute leur authentique diversité.

Ces caractères, dans le contexte de cet ouvrage peuvent se définir de la façon suivante.

Le pouvoir[2] correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée. Le pouvoir n’est jamais une propriété individuelle ; il appartient à un groupe et continue à lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n’est pas divisé. Lorsque nous déclarons que quelqu’un est « au pouvoir », nous entendons par là qu’il a reçu d’un certain nombre de personnes le pouvoir d’agir en leur nom. Lorsque le groupe d’où le pouvoir émanait à l’origine se dissout son « pouvoir » se dissipe également. Dans le langage courant, lorsqu’il nous arrive de parler du « pouvoir d’un homme », du « pouvoir d’une personnalité », nous conférons déjà au mot « pouvoir » un sens métaphorique : nous faisons en fait, et sans métaphore, allusion à sa « puissance ».[3]

La puissance[4] désigne sans équivoque un élément caractéristique d’une entité individuelle ; elle est la propriété d’un objet ou d’une personne et fait partie de sa nature ; elle peut se manifester dans une relation avec diverses personnes ou choses, mais elle en demeure essentiellement distincte. La plus puissante individualité pourra toujours être accablée par le nombre, par tous ceux qui peuvent s’unir dans l’unique but d’abattre cette puissance, à cause justement de sa nature indépendante et singulière. L’hostilité presque instinctive du nombre à l’égard de l’homme seul a toujours été attribuée, de Platon jusqu’à Nietzche, au ressentiment, à l’envie qu’éprouve le faible à l’égard du fort, mais cette explication psychologique ne va pas au fond des choses. Cette hostilité est inséparable de la nature même du groupe, et du pouvoir qu’il possède de s’attaquer à l’autonomie qui constitue la caractéristique même de la puissance individuelle.[5]

La force[6], terme que le langage courant utilise souvent comme synonyme de violence, particulièrement quand la violence est utilisée comme moyen de contrainte, devrait être réservée, dans cette terminologie, à la désignation des « forces de la nature » ou de celles des « circonstances » (la force des choses), c’est-à-dire à la qualification d’une énergie qui se libère au cours de mouvements physiques ou sociaux.[7]

L’autorité[8], qui désigne le plus impalpable de ces phénomènes, et qui de ce fait est fréquemment l’occasion d’abus de langage, peut s’appliquer à la personne – on peut parler d’autorité personnelle, par exemple dans les rapports entre parents et enfants, entre professeurs et élèves – ou encore elle peut constituer un attribut des institutions, comme par exemple dans le cas du Sénat romain ou de la hiérarchie de l’Église. Sa caractéristique essentielle est que ceux dont l’obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement ; il n’est en ce cas nul besoin de contrainte ou de persuasion. L’autorité ne peut se maintenir qu’autant que l’institution ou la personne dont elle émane sont respectées. Le mépris est ainsi le plus grand ennemi de l’autorité, et le rire est la menace la plus redoutable.[9]

La violence, finalement, se distingue, comme nous l’avons vu, par son caractère instrumental. Sous son aspect phénoménologique, elle s’apparente à la puissance, car ses instruments, comme tous les autres outils, sont conçus et utilisés en vue de multiplier la puissance naturelle, jusqu’à ce qu’au dernier stade de développement ils soient à même de la remplacer.[10]

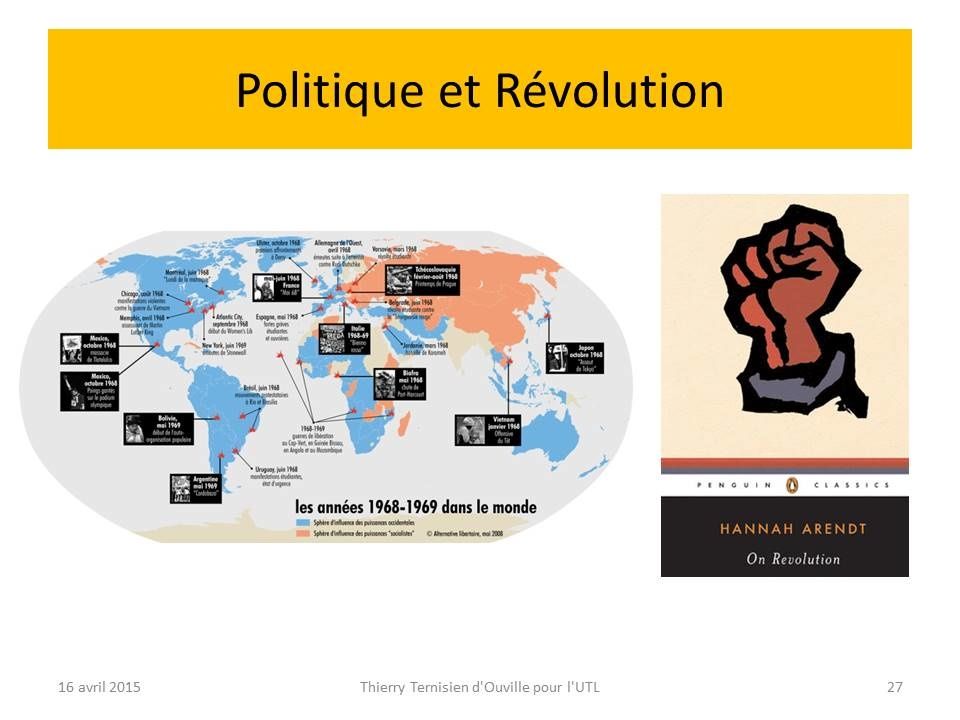

Ce dernier texte est un entretien de Hannah Arendt avec un journaliste allemand, Adelbert Reif en 1970. Elle revient d’abord sur les mouvements étudiants de 1968 et 1969, en particulier aux États-Unis.

La question essentielle est de savoir ce qui s’est passé. Il me semble que pour la première fois depuis longtemps, un mouvement politique s’est développé de façon spontanée, et au lieu de se contenter de propagande, s’est lancé franchement dans l’action, et, qui plus est, dans une action presque exclusivement inspirée par des considérations morales. Avec l’intervention de cet élément, assez exceptionnel dans une activité où les préoccupations dominantes de pouvoir ou d’intérêt sont d’ordinaire prédominante, le jeu politique a pris à notre époque une dimension nouvelle : l’action s’avérait avoir un côté plaisant. Cette nouvelle génération découvrait ce que le XVIIIe siècle avait appelé le « bonheur public [1]», c’est-à-dire que participer à la vie publique donne accès à une dimension de l’expérience humaine qui, sinon, demeurerait inconnue, et que cette expérience est en quelque sorte inséparable du « bonheur » complet.[2]

Il existe, c’est indéniable, toute une série de faits dont on peut dire, dès l’abord, qu’ils font partie des conditions préalables de la révolution à la lumière de notre expérience (qui n’est pas très ancienne, puisqu’elle ne date que des révolutions américaine et française : auparavant il y avait des rébellions et des coups d’état, mais pas de véritables révolutions). Ces préliminaires, ce sont la menace d’effondrement des organes de gouvernement, l’usure du pouvoir, la perte de confiance du peuple dans le gouvernement, les défaillances des services publics et divers autres signes. [3]

Pour le moment une condition préalable d’une prochaine révolution fait défaut : l’existence d’un groupe de véritables révolutionnaires. Ce que voudraient être avant tout les étudiants de gauche – des révolutionnaires – voilà précisément ce qu’ils ne sont pas. Ils ne sont pas organisés en tant que révolutionnaires : ils n’ont aucune notion de ce que signifie l’exercice du pouvoir et, si le pouvoir se trouvait à leur portée, dans la rue, et qu’il n’y ait qu’à se baisser pour le prendre, ils seraient certainement les derniers à vouloir s’en saisir. S’emparer du pouvoir, c’est précisément ce que font les révolutionnaires. Les révolutionnaires ne « font » pas les révolutions ! Mais ils savent à quel moment le pouvoir appartient à la rue, et quand l’heure est venue pour eux de s’en emparer. Jusqu’ici un soulèvement armé n’a jamais suffi à conduire à la révolution.[4] La stérilité théorique de ce mouvement et la pesante monotonie de ses analyses sont d’autant plus frappantes et regrettables que sa joie dans l’action fait plaisir à voir. Aussi bien en Allemagne, où il est en outre totalement inefficace sur le plan pratique, qu’aux États-Unis, où en certaines occasions des centaines de milliers de personnes ont manifesté à Washington.[5]

À la question : « Pensez-vous que le mouvement de protestation étudiante, aux États-Unis, ait fondamentalement échoué, la réponse d’Arendt est nette. Pas du tout. Les succès obtenus jusqu’ici ont été trop importants. C’est le cas du problème noir, où les résultats ont été spectaculaires, et en ce qui concerne la guerre, où ils sont peut-être encore plus importants. Ce sont surtout les étudiants qui sont parvenus à diviser l’opinion publique, qui ont pu rassembler une grande majorité, ou au moins une minorité très forte et de très grande qualité. Toutefois si ce mouvement parvenait à détruire les universités, il ne leur survivrait pas longtemps. Destruction qui n’est pas inconcevable, même aux États-Unis, puisque l’ensemble des troubles coïncide avec une crise dans le domaine de la science, une perte de confiance dans la valeur de la science et du progrès, et pas seulement de nature politique, dans les universités. Si les étudiants parvenaient à détruire les universités, ils auraient ainsi détruit leur propre base opérationnelle – et cela dans tous les pays concernés, en Europe aussi bien qu’aux États-Unis. Ils ne peuvent se rassembler nulle part ailleurs. Les systèmes d’enseignement et de recherche pourraient être organisés autrement, mais il n’y aurait plus alors d’étudiants.

En quoi consiste en fait la liberté pour les étudiants ? Les universités permettent à des jeunes gens de demeurer, pendant un certain nombre d’années, à l’écart de tous les groupements sociaux et de toutes les obligations sociales : d’être vraiment libres. Si les étudiants détruisent les universités, il n’y aura plus rien de semblable, et, en conséquence il n’y aura plus de révolte contre la société.

Le reste de cet entretien aborde successivement plusieurs questions posées à la suite de l’essai sur la violence. La question du tiers monde, qui pour Arendt, n’est pas une réalité mais une idéologie, une illusion[6]. La question de l’alternative entre le capitalisme et le socialisme, alternative fausse pour Arendt, puisque le socialisme s’est contenté de poursuivre, en le poussant à l’extrême, ce que le capitalisme avait commencé[7]. La question de l’antibolchevisme, invention d’anciens communistes dont le mode de pensée et leur façon de voir la réalité en blanc ou noir, n’ont changé en rien[8].

Ce texte se conclut, et ce sera aussi la conclusion de ces deux années de cours, par la question de l’État. Quelques extraits de l’apport d’Arendt sur cette question.

Ce que nous appelons l’« État » ne remonte guère au-delà des XVe et XVIe siècles, et il en est de même du concept de souveraineté. La souveraineté signifie entre autres choses que seule la guerre est capable de trancher, en dernier ressort, les conflits entre nations. Aujourd’hui la guerre entre grandes puissances est devenue impossible du fait du monstrueux développement des moyens de destruction. La question est donc posée : que devons-nous mettre à la place de cet ultime recours ?[9]

Il me semble que les premiers éléments de cette conception nouvelle de l’État pourraient être empruntés au système fédéral, qui a cet avantage que le pouvoir n’y émane pas directement de la base ou du sommet, mais se répartit sur un plan horizontal, de sorte que les unités fédérées limitent et contrôlent mutuellement leurs pouvoirs. La difficulté est que le recours ultime ne doit pas être supra-national mais inter-national. Une autorité supranationale sera forcément, soit inefficace, soit au service exclusif de la nation qui se trouvera être la plus forte et conduira ainsi à un gouvernement mondial, d’où pourrait aisément résulter la plus effroyable tyrannie, car nul ne pourrait échapper à une force de police globale – jusqu’à ce qu’il se désintègre. Où trouver des modèles qui pourraient nous aider à fonder, au moins sur le plan théorique, une autorité internationale qui constituerait le suprême organe de contrôle ? Avec le paradoxe qu’une autorité dominante ne saurait être médiatrice. [10]

Chaque soulèvement important[11], depuis les révolutions du XVIIIe siècle, a fait apparaître les éléments d’une forme entièrement nouvelle de gouvernement qui, en dehors de toute influence des théories révolutionnaires précédentes, procède du processus révolutionnaire lui-même, c’est-à-dire de l’expérience de l’action et de la volonté de ceux qui y participaient de prendre part à la gestion ultérieure des affaires publiques. Forme qui s’est concrétisé dans le système des conseils qui ont toujours péri, sous les coups soit de la bureaucratie de l’État-nation, soit des appareils de parti. Le système des conseils parait bien correspondre à l’expérience même de l’action politique et provenir d’elle. [12]C’est en cherchant dans cette direction, que l’on pourrait découvrir, il me semble, quelques éléments, un principe d’organisation totalement différent qui, partant de la base, s’élève par échelons pour aboutir finalement à un Parlement. [13]

Nous voulons participer, déclarent les conseils, nous voulons discuter et faire entendre publiquement notre voix, nous voulons avoir la possibilité de déterminer l’orientation politique de notre pays. Puisque ce pays est trop vaste et trop peuplé pour que nous puissions nous rassembler tous en vue de déterminer notre avenir, nous avons besoin d’un certain nombre de lieux politiques. L’isoloir à l’intérieur duquel nous déposons notre bulletin de vote est trop étroit, car seule une personne peut s’y tenir. Les partis ne servent plus à rien. Nous ne sommes, pour la plupart, que des électeurs que l’on manipule. Mais que l’on accorde seulement à dix d’entre nous la possibilité de s’asseoir autour d’une table, chacun exprimant son opinion et chacun écoutant celle des autres, alors, de cet échange d’opinions, une opinion formée rationnellement pourra se dégager. De cette façon également nous verrons qui est celui d’entre nous qui est le plus qualifié pour aller exposer nos vue devant le conseil situé à l’échelon supérieur, où ces vues, par la confrontation avec d’autres, se clarifieront à leur tour et seront révisées ou infirmées.

Il n’est nullement nécessaire que tous les habitants d’un pays fassent partie de tels conseils. Certains n’en ont pas le désir ou ne veulent pas s’occuper des affaires publiques. Ainsi pourrait s’instaurer un processus de sélection qui permettrait, dans un pays donné, de dégager une véritable élite politique. Tous ceux qui ne s’intéressent pas aux affaires publiques devraient simplement laisser les autres décider sans eux. Mais les moyens de participer devraient s’offrir à tous.

J’aperçois, dans cette direction, la possibilité d’aboutir à une nouvelle conception de l’État. Un État constitué de cette façon, à partir des conseils, auquel le principe de souveraineté demeurerait totalement étranger, aurait admirablement vocation pour réaliser des fédérations de types divers, en particulier parce que la base même de son pouvoir s’établirait sur un plan horizontal et non vertical. Mais si vous me demandez à présent quelles peuvent en être les chances de réalisation, je dois vous répondre qu’elles sont extrêmement faibles, pour autant même qu’elles existent. Mais peut-être, après tout, avec la prochaine révolution…[14]