Savons-nous et pouvons-nous débattre des choix scientifiques et techniques ? (CHEN S2 4/7)

Cours donné le 11 janvier 2018 à l'Université du Temps Libre d'Orléans

Savons-nous et pouvons-nous débattre

des choix scientifiques et techniques? (1/2)

Il est habituel d’écrire que c’est l’économie, voire la finance, qui mène le monde. C’est en partie vrai au niveau conscient des sociétés, tel que le définit Emmanuel Todd dans son dernier livre, Où en sommes-nous ?[1] C’est beaucoup moins vrai aux niveaux subconscient voire inconscient, pour reprendre la terminologie de Todd qui, malheureusement, fait l’impasse, au moins dans ce que je connais de son œuvre, sur ce qui nous intéresse dans ce cours et le suivant : la Science et la Technique.

Comme nous l’avons vu précédemment dans notre recherche de Repères pour un monde numérique (octobre 2015 – avril 2016), l’hominisation commence avec et comme technicisation de la vie[2]. Et, depuis 1993, un système technique mondialisé s’est mis en place qui caractérise notre époque. Basé sur la rétention tertiaire numérique, il constitue l’infrastructure d’une société automatique à venir[3].

C’est donc bien plutôt la Technique, depuis le début de l’hominisation, et la Science, depuis les Temps modernes, qui mènent le monde.

Dans ces deux « cours » de janvier et février 2018, je vous propose de visiter quelques livres, quelques auteurs, autour de la question : « Savons-nous et pouvons-nous débattre des choix scientifiques et techniques[4] ? ». Avec, comme pour chaque question abordée, quelques extraits de l’œuvre de celle qui me guide ou m’accompagne dans ma recherche depuis 2002 : Hannah Arendt. Extraits de Condition de l’homme moderne (Prologue et dernier chapitre). Extrait de Between Past and Future (La crise de la culture) : dernier essai sur La conquête de l’espace et la dimension de l’homme.

Première auteure, Isabelle Stengers. Philosophe belge, spécialiste de philosophie des sciences. Deux de ses livres ont retenu mon attention. Sciences et Pouvoir, publié initialement dans la collection Science et Société, des édition Découvertes et réédité en 2002 en collection de poche de ces mêmes éditions. Une autre science est possible, Manifeste pour un ralentissement des sciences, publié en 2013 par les Empêcheurs de penser en rond et les éditions Découvertes. Nous utiliserons le premier de ces livres, réservant le second aux travaux de l’association AHA et à, peut-être, une prochaine saison de cours de l’UTLO.

Deuxième réflexion, ou plutôt ensemble de réflexions, celles rassemblées dans le numéro de Mars – Avril 2017 de la Revue Esprit sous le titre : Le problème technique. Je vous en propose aujourd’hui trois.

- Celle de Jean Vioulac, philosophe français, autour de la situation qui est la nôtre aujourd’hui : l’émancipation technologique avec une technique qui s’autonomise pour acquérir un pouvoir de commandement sur les sociétés humaines.

- Celle de Jean-Michel Besnier, phiolosophe français, autour d’une question simple et pourtant si complexe : Comment dire « non » quand les machines triomphent ?

- Un entretien avec Bernard Stiegler autour de son dernier livre, Dans la disruption, Comment ne pas devenir fou ?[5]

Dans le cours de février, et en fonction des possibilités de préparation, je ferai appel à Éric Sadin, Gilbert Simondon, Lewis Mumford et, surtout, Jacques Ellul et Günther Anders.

Peut-être ces possibilités relèvent-elles encore d'un avenir lointain; mais les premiers effets de boomerang des grandes victoires de la science se sont fait sentir dans une crise survenue au sein des sciences naturelles elles-mêmes. Il s'agit du fait que les «vérités» de la conception scientifique moderne du monde, bien que démontrables en formules mathématiques et susceptibles de preuves technologiques, ne se prêtent plus à une expression normale dans le langage et la pensée. Lorsque ces «vérités» peuvent s'exprimer en concepts cohérents, l'on obtient des énoncés «moins absurdes peut-être que cercle triangulaire, mais beaucoup plus que lion ailé» (Erwin Schrödinger). Nous ne savons pas encore si cette situation est définitive. Mais il se pourrait, créatures terrestres qui avons commencé d'agir en habitants de l'univers, que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer, les choses que nous sommes cependant capables de faire. En ce cas tout se passerait comme si notre cerveau, qui constitue la condition matérielle, physique, de nos pensées, ne pouvait plus suivre ce que nous faisons, de sorte que désormais nous aurions vraiment besoin de machines pour penser et pour parler à notre place. S'il s'avérait que le savoir (au sens moderne de savoir-faire) et la pensée se sont séparés pour de bon, nous serions bien alors les jouets et les esclaves non pas tant de nos machines que de nos connaissances pratiques, créatures écervelées à la merci de tous les engins techniquement possibles, si meurtriers soient-ils.

Toutefois, en dehors même de ces dernières conséquences, encore incertaines, la situation créée par les sciences est d'une grande importance politique. Dès que le rôle du langage est en jeu, le problème devient politique par définition, puisque c'est le langage qui fait de l'homme un animal politique. Si nous suivions le conseil, si souvent répété aujourd'hui, d'adapter nos attitudes culturelles à l'état actuel des sciences, nous adopterions en toute honnêteté un mode de vie dans lequel le langage n'aurait plus de sens. Car les sciences ont été contraintes d'adopter une «langue» de symboles mathématiques qui, uniquement conçue à l'origine comme abréviation de propositions appartenant au langage, contient à présent des propositions absolument intraduisibles dans le langage. S'il est bon, peut-être, de se méfier du jugement politique des savants en tant que savants, ce n'est pas principalement en raison de leur manque de «caractère» (pour n'avoir pas refusé de fabriquer les armes atomiques), ni de leur naïveté (pour n'avoir pas compris qu'une fois ces armes inventées ils seraient les derniers consultés sur leur emploi), c'est en raison précisément de ce fait qu'ils se meuvent dans un monde où le langage a perdu son pouvoir.

Et toute action de l'homme, tout savoir, toute expérience n'a de sens que dans la mesure où l'on en peut parler. Il peut y avoir des vérités ineffables et elles peuvent être précieuses à l'homme au singulier, c'est-à-dire à l'homme en tant qu'il n'est pas animal politique, quelle que soit alors son autre définition. Les hommes au pluriel, c'est-à-dire les hommes en tant qu'ils vivent et se meuvent et agissent en ce monde, n'ont l'expérience de l'intelligible que parce qu'ils parlent, se comprennent les uns les autres, se comprennent eux-mêmes.

Arendt retrace et analyse ensuite l’impact du troisième évènement, l’invention par Galilée du télescope et l’avènement d’une science nouvelle considérant la nature terrestre du point de vue de l’univers. Quelle que soit aujourd'hui notre œuvre en physique, dans tous les cas nous manions la nature d'un point de l'univers situé hors du globe. Sans nous tenir réellement en ce point dont rêvait Archimède, liés encore à la Terre par la condition humaine, nous avons trouvé moyen d'agir sur la Terre et dans la nature terrestre comme si nous en disposions. Et au risque même de mettre en danger le processus naturel de la vie nous exposons la Terre à des forces cosmiques, universelles, étrangères à l'économie de la nature. Si l'aliénation par rapport au monde a fixé le cours et l'évolution de la société moderne, l'aliénation par rapport à la Terre est devenue, est restée, la caractéristique de la Science moderne.

Il fallut des générations, des siècles pour que se révèle le véritable sens de la découverte du point d'Archimède. Nous sommes les premiers, écrit Arendt, à vivre dans un monde totalement déterminé par une science et des techniques dont la vérité objective et le savoir-faire sont tirés de lois cosmiques, universelles, bien distinctes des lois terrestres et «naturelles », un monde dans lequel on applique à la nature terrestre et à l'artifice humain un savoir que l'on a acquis en choisissant un point de référence hors de la Terre.

Si l'on veut tracer une ligne de séparation entre l'époque moderne et le monde dans lequel nous venons d'entrer, on peut trouver le clivage entre une science qui observe la nature d'un point de vue universel et arrive ainsi à la dominer complètement, d'une part, et, d'autre part, une science vraiment «universelle», qui importe dans la nature des processus cosmiques au risque évident de la détruire et de ruiner du même coup la domination de l'homme sur la nature.

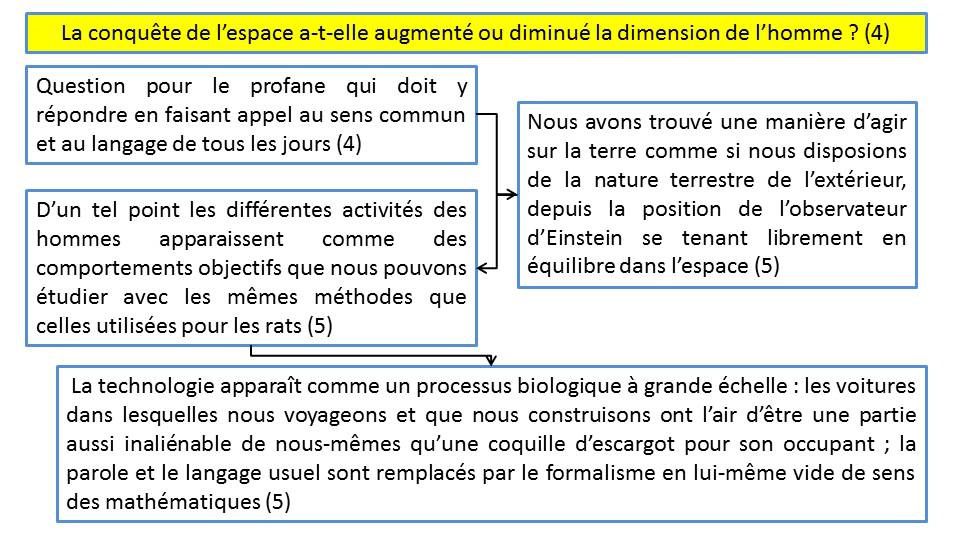

Cet essai est écrit en 1963 à l’occasion d’un symposium sur l’espace organisé par les éditeurs de l’Encyclopedia Britannica et en réponse à la question : la conquête de l’espace a-t-elle augmenté ou diminué la dimension de l’homme ? Pour Arendt cette question s’adresse non au physicien mais au profane qui doit y répondre en faisant appel au sens commun et au langage de tous les jours. Avec peu de chances de convaincre le savant. Savant forcé, sous la contrainte des faits et des expériences, de renoncer à la perception sensorielle, au sens commun qui la coordonne et au langage ordinaire, aussi sophistiqué soit-il.

Le but de la science moderne n’est plus d’augmenter et d’ordonner les expériences humaines mais de découvrir ce qu’il y a derrière les phénomènes naturels tels qu’ils se révèlent aux sens et à l’esprit humains. Le savant n’a pas seulement laissé en arrière le profane et son entendement limité, il a abandonné son propre pouvoir d’entendement en se mettant à communiquer en langage mathématique. Il peut faire, et avec succès, ce qu’il n’est pas à même de comprendre et d’exprimer dans le langage de tous les jours.

Les savants qui amenèrent le plus radical et rapide processus révolutionnaire jamais vu par le monde n’étaient animés par aucune volonté de puissance et de conquête. Mais inspirés par un extraordinaire amour de l’harmonie et de la recherche de lois. Ils furent moins affligés par les usages meurtriers de leurs découvertes que troublés par l’effondrement de leurs idéaux scientifiques de nécessité et d’obéissance à des lois. Idéaux perdus quand les hommes de science découvrirent qu’il n’y a rien d’indivisible dans la matière, que nous vivons dans un univers en expansion permanente, sans limites, et que le hasard semble régner partout dans cette vraie réalité du monde physique.

Les techniciens qui forment la majorité des chercheurs ont fait descendre sur terre les résultats des savants. Et, malgré les paradoxes et la perplexité assaillant le savant, le simple fait que toute une technologie puisse se développer démontre la solidité de ses théories de façon plus convaincante que toute expérience ou observation purement scientifique. Faisant entrer dans le monde quotidien de l’homme les embarras théoriques de la nouvelle vision du monde physique et mettant hors circuit son sens commun naturel autrement dit terrestre.

Sans réellement occuper le point où Archimède aurait voulu se tenir, nous avons, écrit Arendt, trouvé une manière d’agir sur la terre comme si nous disposions de la nature terrestre de l’extérieur, depuis la position de l’observateur d’Einstein se tenant librement en équilibre dans l’espace. Si nous d’un tel point nous observons ce qui se passe sur terre, les différentes activités des hommes n’apparaitront comme rien de plus que des comportements objectifs que nous pouvons étudier avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour les rats. La technologie cessera d’apparaître comme le résultat d’un effort conscient de l’homme pour étendre sa puissance matérielle mais plutôt comme un processus biologique à grande échelle : les voitures dans lesquelles nous voyageons et que nous construisons auront l’air d’être une partie aussi inaliénable de nous-mêmes qu’une coquille d’escargot pour son occupant ; la parole et le langage usuel seront remplacés par le formalisme en lui-même vide de sens des mathématiques.

« La conquête de l’espace et la science qui la rendit possible se sont périlleusement approchées de ce point. Si jamais elles devaient l’atteindre pour de bon, la dimension de l’homme ne serait pas simplement réduite selon tous les critères que nous connaissons, elle serait détruite. [4]»

[1] Isabelle Stengers. Sciences et pouvoir. La démocratie face à la technoscience. La Découverte. 2002.

Dans le vaste monde, si compliqué, si changeant, si dense en relations de toutes sortes, vous pourrez décrire tant que vous voulez, observer avec toute l’objectivité du monde, jamais vous ne pourrez prendre un « fait » pour preuve. Toujours, quelqu’un pourra dire : mais ce fait pourrait s’interpréter d’une manière tout à fait différente, il n’a pas du tout la signification que vous lui prêtez. Si une situation a le pouvoir de contraindre un scientifique à reconnaître qu’elle peut s’expliquer d’une manière déterminée, c’est parce qu’elle a été conçue, littéralement inventée, montée de toutes pièces, pour avoir ce pouvoir. Le laboratoire est le lieu où se créent ces mises en scène artificielles. Mais les réponses qu’il procure ne sont pas les réponses que « les hommes » cherchaient depuis toujours ; ce sont d’abord et avant tout les réponses aux questions que le laboratoire est capable de poser, celles qui correspondent aux mises en scène qu’il est capable de produire.

On sait comment interroger un phénomène de façon que les réponses ne soient pas sujettes à interprétations multiples, de façon que l’une de ces interprétations puisse s’imposer contre les autres.

Mais l’événement que constitue un rendez-vous réussi ne doit surtout pas être confondu avec une réponse à une question que les hommes se posaient depuis toujours, qui les ferait donc passer de l’ignorance au savoir.

La force de Pasteur provient de ce qu’il a su créer un « rendez-vous » avec les microorganismes. C’est eux qu’il a su interroger, non pas le corps malade, le corps souffrant qui cherche guérison. La question de la guérison est sans doute la question qui a intéressé les humains depuis toujours, mais ce n’est pas à elle que Pasteur répond. Il invente une nouvelle manière d’approcher la maladie.

On ne rencontre les « êtres » créés par les sciences qu’au laboratoire, ou dans les lieux où existent des instruments qui sont issus des laboratoires. Et pourtant, nous devons dire aussi que les atomes, les électrons, les bactéries, les virus existent « objectivement », c’est-à-dire qu’ils existent indépendamment des questions que nous leur posons. Ce ne sont pas nos questions qui les fabriquent, nos instruments qui les créent.

En revanche, ce qui stabilise bel et bien l’existence d’un être identifié au laboratoire, ce qui rend difficile un avenir où l’on découvrirait soudain que, en fait, on peut s’en passer, comprendre tout autrement ce qu’il semblait expliquer, c’est la multiplication des pratiques qui, peu à peu, et chacune selon ses intérêts et ses problèmes propres, le prennent en compte, découvrent des possibilités nouvelles qui n’auraient pas de sens s’il n’existait pas.

Les « êtres » produits par la science ont donc bel et bien titre à participer à ce que nous appelons « réalité », et cela au sens le plus fort. Ce titre leur est dû non pas parce que leur existence aurait été prouvée par une science – ce qu’une démonstration expérimentale établit, une autre, avec des moyens techniques et des références renouvelés, peut toujours le détruire – mais parce qu’ils ont pu devenir un véritable carrefour pour des pratiques hétérogènes, chacune dotée d’intérêts différents, chacune ayant donc exigé des êtres en question qu’ils soient capables de se lier à ses questions et à ses intérêts de manière fiable. Cette définition de la réalité n’est-elle pas, en fait, la plus forte que nous puissions invoquer ?

Les sciences « font exister » des êtres nouveaux, parfaitement réels, non parce qu’elles sont objectives mais parce qu’elles sont créatrices de liens nouveaux avec la « réalité », et de liens dont la singularité est de rendre ceux qui les créent capables d’affirmer, comme Pasteur, que leur création témoigne de manière fiable en faveur d’un certain type de réalité et non d’un autre.

Si les liens que créent les scientifiques avec la réalité sont fiables, si nous pouvons, après coup, les dire « objectifs », c’est bien parce qu’ils sont produits sur fond de controverses, c’est bien parce qu’ils s’adressent d’abord à des interlocuteurs dont le rôle est de mettre en doute la démonstration qui leur est proposée, et de chercher tous les moyens de la démolir.

Un fait expérimental n’est jamais « brut », il est toujours produit par un dispositif dont le rôle n’est pas seulement de le rendre mesurable, mais également de répondre à tous ceux qui, de manière compétente, pourraient lui proposer une autre interprétation. La référence à la controverse est donc en fait le « milieu natal » du fait, et les controverses effectives traduisent que le scientifique n’a pas prévu tous les arguments qui pourraient lui être opposés, ou qu’il les a contrés d’une manière insuffisante du point de vue de celui dont il a voulu précéder l’objection.

Il est possible de mettre en scène un fait de telle sorte que, face à un doute, une critique, une autre interprétation, le scientifique puisse se tourner vers son dispositif et le faire répondre à sa place. Le dispositif transforme un phénomène naturel en argument, il crée des faits qui font autorité.

Cependant, ce pouvoir singulier est également très rare. La possibilité de conférer à un phénomène le pouvoir de déterminer comment il doit être décrit est toujours un événement.

Pour ce faire, souligner le caractère rare de l’événement que constitue l’invention d’une pratique expérimentale n’est pas inutile. Car c’est de cette invention que relève tout aussi bien ladite soumission que l’objectivité à laquelle peut prétendre le savoir expérimental. C’est dans la mesure où le phénomène soumis à la mise en scène expérimentale peut bel et bien subir tous les tests qui vérifieront la fiabilité de son témoignage que ce témoignage sera dit « objectif », mettant d’accord tous ceux qui peuvent le mettre à l’épreuve.

Il ne s’agit pas, pourtant, de poser des bornes au savoir expérimental, de déterminer le domaine où il sera à tout jamais impuissant. On ne pose pas de borne à l’événement et à l’invention. Il s’agit de souligner qu’il s’agira toujours d’un événement, de l’invention d’un accès local, sélectif, inattendu, jamais d’une réponse « enfin expérimentale », « enfin objective » aux questions qui nous préoccupent.

Jamais un savoir intéressant n’a délibérément commencé par le « simple ». Même si, rétroactivement, la simplicité de ce à quoi il s’est adressé a pu être mise en lumière, un savoir intéressant commence toujours déjà par le pertinent. Il commence toujours par la découverte des questions qui mettent en lumière la singularité de ce à quoi il s’adresse.

Apprendre à oser poser la question « en quoi ce que vous proposez est-il pertinent pour notre problème ? » est une façon de démoraliser le pouvoir.

S’il est possible de tirer une conclusion de la manière dont j’ai, jusqu’ici, tenté de poser le problème des savoirs scientifiques, c’est bien celle-ci : loin d’être en contradiction ou même en tension, la production des savoirs, dans ce qu’elle a de fiable, et le défi que constitue une société effectivement démocratique sont liés de manière cruciale.

Chaque fois que l’on fait taire, au nom de la science, des intérêts, des exigences, des questions qui pourraient mettre en cause la pertinence d’une proposition, nous avons affaire à un double court-circuitage : celui des exigences de la démocratie et celui de la mise en risque qui donne sa fiabilité au savoir.

En d’autres termes, on peut dire que nos sociétés modernes, où prédomine l’argument se référant à la science ou à l’objectivité pour identifier les mesures et les décisions à prendre, ont la science qu’elles méritent. Fiable là où des intérêts qui ont les moyens de se faire respecter imposent leurs exigences, fort peu fiable là où les pouvoirs ont la liberté de nommer leurs experts.

Dans une société un peu plus démocratique que la nôtre, les experts sauraient – auraient appris à savoir – que la science au nom de laquelle ils œuvrent est susceptible de changer de nature dès qu’elle quitte son lieu de naissance car tous les problèmes posés ne sont pas susceptibles de la mise en scène qui permet la preuve. Et ils sauraient surtout qu’il n’est pas question de hiérarchiser ces savoirs mais de les compliquer les uns par les autres, l’enjeu n’étant pas, ici, de faire « progresser » les sciences, mais d’être à la hauteur de ce qu’exige un problème posé à la société.

Lorsque les scientifiques s’occupent d’une maladie, ils ont toujours affaire non pas à un malade, mais à des malades, car ils savent qu’une réussite ou un échec individuel ne prouve rien. Les seuls résultats recevables portent sur des groupes statistiques soigneusement contrôlés (procédure de test en double aveugle, notamment). Mais il y a toute la différence du monde entre un groupe statistique et un groupe de malades. Le groupe statistique est constitué d’individus dont il s’agit de pouvoir oublier les particularités : neutraliser par exemple le fait que certains sont susceptibles de guérir suite à la prise d’un produit sans efficacité intrinsèque (ce qu’on appelle un placebo).

Un rêve subsiste généralement faute de mieux, lorsque rien ne vient nourrir l’intérêt pour ces aspects de la réalité qu’il prétend éliminer. Aujourd’hui, le médecin qui a affaire à un malade isolé qui se plaint, attend une aide, a bien besoin de rêver à l’avenir où il pourrait répondre à la plainte, apporter l’aide. Mais l’actualité indique un autre type de possible. Comme dans le cas des drogues, la constitution de collectifs, devenant partie prenante de leur problème, capables de poser la question « en quoi, et sous quelles conditions, ceci est-il pertinent pour nous ? » est porteuse de ce possible. Je veux parler des associations des victimes de l’épidémie de sida qui se sont rendues capables de ne pas subir en victimes ce qui les atteignait mais de le transformer en problème posé au corps médical et à la société en général.

Si les pratiques scientifiques sont fiables, si la manière dont les associations intéressées contribuent à engager la question des drogues et celle du sida sur le chemin de pratiques plus rationnelles, ce n'est pas parce qu'une liberté d'opinion y prévaudrait, ou parce que le public serait reconnu comme susceptible de « voter » pour telle ou telle solution. Dans tous ces cas, nous avons affaire non à la règle de la majorité, coalition d'opinions individuelles, mais à la construction de minorités actives. La vocation de ces minorités n'est pas du tout de devenir majoritaires mais de « faire une différence ». d'intervenir dans un problème avec leurs propres critères et leurs propres intérêts. Lorsque peut se formuler la question « en quoi cette proposition est-elle pertinente pour nous ? », ce qui s'exprime est l'existence non d'une opinion mais d'un « nous ». d'un collectif qui possède ses propres repères, ses propres exigences. Je soutiendrai donc que ce que nous appelons rationalité aussi bien que ce que nous appelons démocratie progressent chaque fois que se constitue un collectif rassemblant des citoyens jugés jusque-là incapables de faire valoir leurs intérêts, ou porteurs d'intérêts jugés indignes d'être pris en compte. Plus précisément : chaque fois qu'un tel collectif s'invente, non dans l'affirmation d'une identité close et haineuse, mais dans l'affirmation du risque d'exister, de s'inventer comme porteur de nouvelles exigences qui compliqueront la vie de la cité et empêcheront de faire taire ce qui, sans cela, aurait été jugé « secondaire ». « destiné à s'arranger par la suite ».

La qualité de nos savoirs, leur capacité à être à la hauteur de la réalité qu'ils concernent auraient alors un seul critère : que soient activement intéressés tous ceux qui sont susceptibles de faire valoir une dimension de cette réalité, tous ceux qui peuvent contribuer à ce que le problème que nous posons à propos de « la » réalité prenne en compte les exigences multiples que nous impose cette réalité.

Démocratie et rationalité convergeraient donc vers la même exigence : l'invention de dispositifs qui suscitent, favorisent et nourrissent la possibilité pour les citoyens de s'intéresser aux savoirs qui prétendent contribuer à guider et à construire leur avenir, et qui obligent ces savoirs à s'exposer et à se mettre en risque dans leurs choix, leur pertinence, les questions qu'ils privilégient, celles qu'ils négligent.

C'est ici que l'exemple des sciences est précieux : si les scientifiques sont vivants et inventifs, et dans la mesure où ils le sont, c'est parce qu'ils y sont littéralement obligés par le dispositif auquel ils appartiennent, le réseau des laboratoires, des collègues, la nécessité pour chacun de ne pas se contenter d'avoir raison tout seul mais d'inventer les moyens qui lui permettront de rencontrer les raisons des autres.

C'est cette contrainte qui crée la dynamique des sciences en tant qu'invention d'intérêts nouveaux qui ne cessent de transformer la portée et la signification du savoir de chacun. Et c'est elle qui crée également la dynamique des inventions techniques et industrielles.

L'utopie que je viens de décrire n'est donc pas séparée de la situation qui existe aujourd'hui par une distance que seule une transformation radicale de l'« homme » permettrait de franchir. Elle se borne à mettre en lumière sur un mode un tant soit peu nouveau ce qui est souvent décrit comme un décalage dramatique affectant nos sociétés modernes : le décalage entre la formidable dynamique d'invention scientifique, technique, industrielle, qui ne cesse d'imposer des mutations toujours plus rapides à ces sociétés, et l'absence relative d'inventions sociales, les citoyens se bornant à subir les mutations qui leur sont imposées.

Le premier de ces types d’enjeu porte sur la question de l'enseignement des sciences, c'est-à-dire aussi bien sur la formation générale du « futur citoyen » que sur la formation des futurs scientifiques. Si le livre que je suis en train de terminer n'est pas inutile, c'est bien parce qu'il tente de penser contre la manière dont les sciences sont transmises, c'est-à-dire dont elles sont présentées tant à l'élève du secondaire qu'à l'étudiant.

En d'autres termes, ce qui se transmet en matière de science est tout entier axé sur la science « faite », celle qui a réussi non seulement à faire reconnaître ses propositions mais aussi à participer à la construction d'un monde social et technique où l'intérêt des propositions en question a désormais droit de cité. Les questions des sciences faites et les « applications » qui se réfèrent à elles font partie de la construction de notre réalité. C'est pourquoi elles apparaissent comme incontestablement pertinentes : ce sont les « bonnes questions », à partir desquelles une réponse aux besoins humains est enfin devenue possible.

Mais ce à quoi les futurs citoyens auront affaire, ce par rapport à quoi les exigences de la démocratie imposent qu'ils deviennent partie prenante, n'a rien à voir avec les légendes dorées de la science faite. Ce à quoi ils devraient devenir capables de s'intéresser, c'est à la science « telle qu'elle se fait », avec ses rapports de force, ses incertitudes, les contestations multiples que suscitent ses prétentions, les alliances entre intérêts et pouvoirs qui l'orientent, les mises en hiérarchie des questions, disqualifiant les unes, privilégiant les autres. C'est à partir de tout cela que se construit leur monde.

De même, le scientifique qui apprend « sur le tas » la nécessité de passer par les intérêts des autres, de rencontrer leurs objections, de créer des situations où les intérêts convergent, n'apprend que rarement à respecter ces dimensions cruciales de son activité. Même si c'est cette contrainte qui le force à inventer, il la vit comme ce par quoi il doit bien passer. C'est pourquoi il est, en tant qu'expert ou autorité scientifique, si vulnérable aux tentations du pouvoir qui lui propose d'éviter questions, difficultés et objections. Si un expert désigné oublie si facilement de demander où sont ses co-experts, si un scientifique subventionné parce que ses recherches sont reconnues comme « intéressantes » oublie si facilement la question très concrète de savoir « qui » elles intéressent et où sont toutes les autres recherches qui devraient prendre en compte ce que sa démarche lui impose d'ignorer, ce n'est pas en général parce qu'ils sont malhonnêtes ou irresponsables, c'est avant tout parce que, comme les citoyens eux-mêmes, ils ont appris à honorer l'image d'une vérité qui triomphe de l'opinion, l'image d'une science qui donne ses réponses aux questions des hommes.

Contester l'image que les sciences donnent d'elles-mêmes. Exiger que la question de la preuve ne fasse pas oublier celle de la pertinence. Oser affirmer que. si un résultat scientifique se prétend intéressant ou pertinent pour d'autres que des scientifiques, il doit par définition s'interdire d'en appeler à l'autorité de la preuve, qui a pour corrélat l'incompétence des non-scientifiques, et doit trouver les moyens d'intéresser activement ces autres, c'est-à-dire de créer avec eux un lien qui puisse être discuté, négocié, évalué.

Tels sont les enjeux minimaux d'une mise en culture du savoir scientifique qui n'en fasse pas un instrument de pouvoir, différenciant ceux qu'il s'agit d'intéresser et ceux à qui on demande soumission, confiance aveugle, fascination pour le progrès et la vérité. Ces enjeux ne se formulent pas « contre » la science, même s'ils en compliquent le développement. Les scientifiques ont d'ores et déjà appris comment intéresser des « non-scientifiques » : ceux qui ont le pouvoir ; ils sont parfaitement capables, s'ils y sont contraints, d'apprendre comment intéresser des citoyens.

En revanche, le second type d'enjeu que je voudrais introduire doit se formuler « contre » la pratique de certaines sciences, et plus précisément celles dites « humaines » et « sociales » qui ont besoin, pour fonctionner, que ce qu'elles étudient puisse être défini comme « soumis ». Lorsque le sociologue, par exemple, définit ceux qu'il étudie en termes d'opinion, ou d'intérêts stéréotypés, lorsque le psychologue définit les « motivations » auxquelles obéissent les individus, ils revendiquent, à leur bénéfice, une différence qui affirme leur statut spécial de scientifique. Ce que sont leurs opinions scientifiques, leurs intérêts professionnels, leurs motivations à étudier les autres depuis une position assurant leur prétendue neutralité n'entre pas en ligne de compte. En d'autres termes, la notion même de « définition scientifique » pose ici un problème, parce qu'elle a besoin que soit affirmée une différence stable entre ceux qui définissent et ceux qui sont définis. Et elle a donc besoin que ceux qu'il s'agit de définir se laissent définir, c'est-à-dire ne se définissent pas eux-mêmes. Elle a besoin, en d'autres termes, que ceux qui sont pris pour objet d'étude subissent.

Corrélativement, lorsqu'un groupe réel, actif, se crée, par exemple ces collectifs d'usagers de drogues non repentis ou de victimes de l'épidémie de sida, un savoir peut se construire quant à ce qu'est une société humaine. Mais, dans ce cas. l'identification « scientifique » des opinions, des intérêts et des motivations, toutes ces notions tout terrain qui servent à juger, devient impossible : c'est la pratique du groupe lui-même qui le rend capable de « se présenter », de rendre présent pour les autres ce qui le fait agir. Et c'est dans la mesure où le sociologue accepte d'apprendre au contact de cette pratique qu'il pourra prolonger, suivant ses propres enjeux, le savoir qui est en train de se construire.

J'oserai donc conclure que, dans ce cas. ce que j'ai appelé les exigences de la démocratie ne sont pas seulement partie prenante de la fiabilité des savoirs scientifiques, mais interviennent au niveau de leur possibilité même. Aucun savoir digne de ce nom ne peut se construire à propos des humains (en tant qu'humains pensant et agissant) si sont absents les groupes réels dont ce savoir nécessiterait l’existence.

Pour prendre un seul exemple, cette science qu'on appelle « pédagogie » n'existera pas tant que les enseignants n'auront pas les moyens de se définir en collectifs de praticiens. Et tant que ces collectifs n'existeront pas, tant que les enseignants n'auront pas les moyens de se définir eux-mêmes, en référence à leurs expériences, et de poser les problèmes qui les intéressent, le pédagogue sera libre d'expliquer en toute impunité, au nom de sa « science », comment il convient d'enseigner.

Je l'ai affirmé déjà, nos sociétés modernes ont les sciences qu'elles méritent, que mérite la manière dont elles affirment le défi de la démocratie. Les liens multiples et incontrôlés qui prévalent aujourd'hui entre sciences et pouvoirs témoignent de ce que nous sommes bien loin du compte. Mais cela, nous le savions déjà. En revanche, ce que, peut-être, j'ai contribué à rappeler, ce que nous avons tendance à oublier, c'est que l'aventure que l'on appelle « rationalité » a elle-même partie liée avec cette invention politique que nous appelons « démocratie ».

Chacun sait pourtant que la naissance de ce que nous appelons « rationalité » est inséparable de ce processus d'invention : elle s'est d'abord produite comme puissance de contestation et de transformation des rapports d'autorité et des modes de légitimation traditionnels autrefois dominants. Ce que l'on oublie, ce que le paysage que j'ai dressé a tenté de rendre présent au lecteur, c'est qu'elle n'en est pas aujourd'hui détachée. Elle ne constitue pas une instance consensuelle neutre, surplombant les conflits et les rapports de force.

Elle est un ingrédient qui lui-même change de nature selon qu'il s'allie aux pouvoirs qui maintiennent et reproduisent les catégories auxquelles la cité est soumise, ou avec les mouvements minoritaires qui interrogent et déstabilisent l'évidence de ces catégories, c'est-à-dire qui font exister les pratiques sans lesquelles il n'y a pas de démocratie.

[1] Jean Vioulac. Revue Esprit n° 433. Le problème technique. Mars-Avril 2017. P. 89-97

Le mythe de Prométhée rapporté par Platon l’avait déjà dit et la paléoanthropologie contemporaine n’a fait que le confirmer : l’homme est celui à qui rien n’est donné et qui doit donc tout produire, y compris ses moyens de production. Avant d’être sapiens, Homo est faber, dépourvu pourtant de tout moyen de faire ; il se définit alors par la fabrication des organes qui ne lui sont pas innés : les outils.

La technique fonde ainsi le processus même de l’hominisation : l’animal naît avec des organes parfaitement adaptés à son biotope, qui l’intègrent totalement dans l’immanence naturelle, l’enferment dans un type unique de comportement et le condamnent à l’éternel retour du même. Parce qu’il fabrique ses propres outils, que ceux-ci sont amovibles, l’homme a la possibilité d’avoir tous les organes et d’en changer à volonté. Il a également la possibilité de les améliorer : la technique ouvre donc à l’homme l’espace de sa liberté et celle du progrès, et parce qu’il peut modifier son environnement et non pas simplement s’y adapter, il n’a jamais un simple biotope, mais un monde.

Aussi la question de la technique n’est-elle rien de secondaire ou d’empirique : elle définit la position fondamentale de l’humanité au sein de la nature et ce qui fait de l’homme un « être-au-monde ». La technique est donc essentielle et ne peut être abordée que si l’on renonce à concevoir la « nature humaine » comme une essence intemporelle qui demeurerait ce qu’elle est, quelles que soient les conditions réelles de sa vie – thèse issue du dogme théologique de la création, qui est le fond irréfléchi du libéralisme et de toute doctrine de l’« état de nature » –, et si l’on admet ainsi qu’elle n’est jamais un « moyen » neutre.

Les hommes sont faits par la technique et les modalités mêmes de l’usage qu’ils en ont, c’est-à-dire leur « être-au-monde », sont déterminées par les techniques propres à telle communauté, à telle époque.

L’histoire de la technique est d’abord celle de l’outillage. L’outil est un organe artificiel, médiation entre la terre et un corps sans organes, ou plutôt un corps dont le seul organe n’est pas spécialisé mais ouvert à tout usage possible : la main, qu’Aristote définissait comme « outil des outils », l’organe qui est en puissance tout organe et capable de devenir tour à tour « griffe, pince, corne, lance, épée ou tout autre instrument. La main est toutes ces choses à cause du fait qu’elle est capable de les saisir et de les tenir toutes […]. C’est donc à l’être capable d’acquérir le plus grand nombre de savoir-faire que la nature a donné l’outil de loin le plus utile, la main ». Avant d’être « le vivant doué de parole », l’homme est le vivant doté de mains.

Jusqu’à Heidegger et à Leroi-Gourhan, tous les penseurs de la technique ont vu dans la main l’instance originaire d’aménagement du monde : par l’outil, les choses sont à portée de main. L’homme acquiert ainsi sa mainmise sur un monde dont l’aménagement est fondamentalement une manœuvre. L’usage de l’outil est maniement, il déploie la puissance de la main, son essence est la praxis subjective du corps vivant.

Le progrès de la technique n’est autre que celui de cette mainmise : la révolution néolithique se caractérise alors par un progrès technique décisif, à savoir l’apparition de la mécanique, qui permet les travaux d’irrigation et de construction en Égypte et en Mésopotamie et ainsi procure à l’homme le pouvoir de bâtir son monde. La technique s’y redéfinit comme μηχανή, « invention ingénieuse », « ruse », et c’est le « pouvoir » que donne cette ingéniosité technique dont Sophocle fait l’éloge inquiet dans Antigone : l’homme est parmi tous les vivants le plus étonnant parce qu’il « domine par ses inventions ingénieuses » les animaux tant sauvages que domestiques, et devient ainsi « habile en inventions ingénieuses et en savoir-faire ». En devenant mécanique, la technique prend alors le sens que les Grecs surent lui reconnaître, celui de « savoir-faire », savoir qui prévoit et guide le faire : c’est pourquoi la question de la technique est indissociable de la nature du savoir qui prévoit le champ de manœuvre. Dans la mécanique, ce savoir est immanent à la pratique, il n’est pas un savoir théorique et abstrait, il n’est pas le λόγος, mais plutôt la μῆτις, « l’intelligence rusée », qui sait comment manipuler les animaux et les choses. Avec la mécanique, la technique passe du maniement à la manipulation, elle ne fait en cela qu’accroître la marge de manœuvre de l’homme et sa mainmise sur le monde. L’histoire de la technique est depuis lors celle de l’habileté à manipuler, ingéniosité indépendante de toute science théorique : quand les Grecs – par exemple Héron d’Alexandrie – élaborent des traités de mécaniques ils ne font qu’étudier et modéliser des instruments fabriqués par des praticiens. C’est bien la pratique qui est alors le principe de la technique et par suite de la production.

S’il convient d’y insister, c’est qu’à notre époque l’invention technique est directement fondée sur l’élaboration théorique : ce qui permet de préciser l’essence de la technique contemporaine. Avec la Modernité, la production technique ne se fonde plus sur la pratique et son ingéniosité propre, mais sur « les notions générales de la physique », que Descartes dans le Discours de la méthode entend « employer en même façon à tous les usages auxquels elles sont propres » et ainsi rendre possible « l’invention d’une infinité d’artifices ». La Modernité européenne remplace ainsi l’ingéniosité par la science comme savoir fondateur des savoir-faire, une science elle-même formalisée et mathématisée : le passage du mécanique au machinique advient quand la théorie devient principe en lieu et place de la pratique. Le projet cartésien est sur ce point resté obscur et confus, puisque Descartes croyait accomplir le projet de la mainmise (« nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ») sans voir que sa méthode rendait ainsi possible, non pas un parachèvement de la mécanique, mais l’inauguration du machinisme. Cet établissement de la science en fondement de la production n’a pas concerné que les modèles (la forme) des machines, mais également leur matière : les mécaniques pouvaient s’agencer de bois, de fer et de cordages, la machine requiert des pièces bien plus résistantes et précises dans le transfert des forces ; le machinisme ne put ainsi se développer qu’avec la découverte de l’acier, dont la production ne fut possible qu’à partir de la recherche scientifique : c’est en 1786 que Vandermonde, Berthollet et Monge présentent à l’Académie royale des sciences leur Mémoire sur le fer considéré dans ses différents états métalliques qui fonde la métallurgie scientifique contemporaine, et l’industrialisation fut depuis indissociable de la production de matières artificielles, de composés chimiques, de plastique, de silicium, de matériaux supraconducteurs.

La reconnexion de la technique avec la logique de la science est alors indissociable de sa déconnexion de la main, déconnexion qui inaugure le mouvement d’émancipation (du latin ex manu capere, « qui est sorti des mains, qui se laisse prendre des mains ») de la technique. Le propre de la machine est de se mouvoir d’elle-même : elle n’est ni maniée ni manipulée par un artisan maître de son geste et sûr de ses effets, mais instrumentalise des ouvriers devenus autant de rouages sur une chaîne de production qui impose à chacun un geste machinal, unique, prédéfini et répétitif, et les réduit au rang d’organes naturels.

La révolution industrielle, en condamnant à l’obsolescence l’artisanat pour introduire massivement le machinisme dans la production, n’a pas fait progresser l’outillage ni n’a augmenté l’emprise de l’homme sur la nature ; elle a méthodiquement dessaisi l’homme de ses savoir-faire, de ses gestes, de son maniement, pour déléguer systématiquement ses anciennes prérogatives à des dispositifs autonomes. Elle se définit par l’aliénation : l’homme y est dépossédé de son activité de production au profit d’une instance nouvelle à laquelle il est assujetti et qui, avec la machine à vapeur et la combustion des énergies fossiles, disposait d’emblée d’une puissance incommensurable à celle des corps humains, puissance qui pouvait elle-même s’émanciper, croître selon ses propres réquisits et de façon exponentielle.

Notre époque est donc celle d’une révolution technologique, qui inverse le rapport entre λόγος et τέχνη : la généalogie de la logique conduite par Husserl dans l’Origine de la géométrie conduisait à fonder la géométrie sur les techniques de mesure, d’arpentage ou de triangulation propres à l’Antiquité, la Modernité fonde la technique sur une science mathématisée. Marx constatait dès sa première esquisse du Capital qu’avec la révolution industrielle, « la science, qui oblige les membres sans vie de la machine, en vertu de leur construction, à agir de la manière voulue, comme un automate, n’existe pas dans la conscience de l’ouvrier, mais agit sur lui à travers la machine comme une force étrangère, comme une force de la machine elle-même » : l’aliénation dépossède le sujet non pas seulement de ses capacités physiques, mais aussi de ses capacités intellectuelles. Au milieu du XIXe siècle, Marx ne pouvait que pressentir cette aliénation intellectuelle, et c’est pourquoi il s’est consacré à analyser le transfert au dispositif de la puissance de travail corporelle des travailleurs.

Le transfert de la puissance intellectuelle est devenu manifeste au milieu du XXe siècle avec l’informatique, qui ne fut rien d’autre que le projet d’automatiser les opérations intellectuelles.

Le développement des machines de codage et de traitement de l’information, effet direct de la Seconde Guerre mondiale, répondait à des objectifs militaires. Le problème paradigmatique était celui de la défense antiaérienne : face aux progrès de l’aviation et aux vitesses des avions de chasse, il devenait impossible de confier la riposte à des soldats. Le tir d’un missile antiaérien doit en effet calculer à la fois la vitesse et la trajectoire de la cible, puis, en fonction des résultats de ces mesures, calculer l’instant et la direction optimale du tir, le tout à une vitesse inaccessible à un opérateur humain.

L’élaboration de ces dispositifs avait ainsi pour fonction expresse d’émanciper la riposte de toute intervention humaine, c’est-à-dire d’élaborer des systèmes entièrement automatiques. L’informatique n’est en effet pas seulement un codage de l’information, mais surtout le codage d’un mode d’action. L’algorithme est cette formalisation symbolique d’un enchaînement réglé d’opérations, la structure logique a priori d’une activité ainsi prédéterminée par une séquence d’instructions. Il n’y a donc pas là simplement calcul, mais activité et prise de décision par la machine, qui décide du moment et de la direction du tir sans aucune intervention humaine. La question du transfert dans la machine des capacités intellectuelles propres à l’être humain ne concerne donc pas uniquement la puissance de calcul ; elle concerne aussi et surtout la décision. La machine est seule à même de prendre la décision, parce qu’elle seule dispose des informations et se trouve en mesure de les traiter.

L’essentiel est alors l’interaction entre les informations collectées et la prise de décision, c’est-à-dire que la machine a une capacité de réaction aux modifications de son environnement. Elle n’est pas un outil inerte (en attente d’être manié par un utilisateur), elle est toujours en alerte, aux aguets, susceptible de réagir à un certain type de comportement (par exemple aux changements de direction de l’avion). C’est l’avènement du dispositif de rétroaction (feedback) qui est le cœur de la révolution informatique. L’importance de la question de la rétroaction dépasse en effet de beaucoup le cas particulier de la défense antiaérienne : la généralisation de la rétroaction a conduit les dispositifs machiniques, non seulement à réagir à certaines situations, mais aussi à réagir aux résultats de leurs propres décisions, à les garder en mémoire, à les analyser et à réélaborer en retour leurs propres modes de fonctionnement. Autrement dit, la machine est capable de tirer des leçons de ses comportements passés, de se modifier elle-même et, toujours pour être plus efficace dans son but, d’améliorer son propre fonctionnement en se reprogrammant elle-même : elle est capable d’apprentissage.

L’autonomisation ne concerne donc pas seulement l’activité momentanée d’une machine, mais aussi son devenir puisqu’elle est capable de s’améliorer indépendamment de toute intervention humaine.

L’informatique accomplit ainsi la rupture de la technique avec la praxis et sa subsomption à la mathesis : l’ordinateur n’a pas été inventé par un ingénieur, mais par un mathématicien, John von Neumann. S’intéresser aux machines, ce n’est donc pas d’abord rechercher des bielles, des arbres-moteurs ou des courroies de transmission, ni même des câbles ou des microprocesseurs. La machine est surtout une structure logique, un algorithme, un logiciel. C’est là ce qui fait la difficulté à penser la technique aujourd’hui : elle n’est en rien réductible aux objets matériels qui sont offerts à notre perception et que nous avons sous la main, elle est leur structure abstraite et formelle. Son existence réelle n’est jamais que le système d’organes d’une essence idéelle.

Le modèle de machine formelle élaboré par Alan Turing en 1936 fut ainsi celui de la « machine universelle », qui n’est plus assignée à une fin déterminée : la finalité des machines issues de la révolution industrielle était directement inscrite dans leur structure matérielle, et en cela non modifiable.

L’ordinateur est une machine qui n’est pas conçue pour un but particulier, mais pour s’adapter indéfiniment à des tâches toujours plus diversifiées.

C’est cette plasticité infinie de la forme-machine qui lui donne son emprise universelle, et qui lui procure son pouvoir exécutif : si la machine mécanique produit un travail physique, la machine informatique ne produit pas un tel travail mais le dirige et le gouverne. Il y a en effet informatique à partir du moment où la logique ne reste pas purement théorique, mais acquiert un pouvoir exécutif, où les algorithmes et les logiciels sont directement exécutoires. Ainsi s’achève l’émancipation technologique, qui dépossède l’homme de sa propre main au profit du λόγος, lequel seul commande. Norbert Wiener a pensé dès 1948 la révolution technologique, et a donné son nom au dispositif informatique en le définissant comme cybernétique (du grec κυβερνήτης, pilote, gouverneur) et en comprenant qu’il allait entièrement reconfigurer les sociétés : le progrès technologique depuis lors n’a fait que le confirmer.

La situation qui est la nôtre aujourd’hui se définit donc par l’aliénation de la technique, qui s’autonomise pour acquérir un pouvoir de commandement sur les sociétés humaines.

Le mode cybernétique du gouvernement des hommes, qui a réduit la politique à un spectacle lui-même assigné à la scène du cyberespace, s’est généralisé sous la forme du management : « commander », « manager », deux verbes issus de la racine latine manus, la main. La révolution technologique dépossède l’homme de sa propre main, elle est en son essence émancipation, elle transfère le commandement à une logique formelle elle-même automatisée, si bien que c’est désormais le λόγος qui a la main. Penser jusqu’au bout la technique contemporaine, en admettant qu’elle est « sensible suprasensible », c’est penser une « main invisible » : celle du Marché. Toute pensée de la technique qui n’aborde pas la question du Capital est insuffisante : mais inversement, la pensée du Capital doit admettre son essence formelle et logicielle, et l’aborder non en économiste, mais bien en philosophe.

[1] Jean-Michel Besnier. Revue Esprit n° 433. Le problème technique. Mars-Avril 2017. P. 77-86.

Même s’ils en sont victimes, tous les parents et éducateurs savent associer le pouvoir de dire « non » à la croissance, sinon à la maturité, de leur progéniture. Psychologues et psychanalystes situent l’apparition du « non » vers l’âge de 3 ans, au moment où la compétence pour le langage s’affirme. La première chose que les enfants savent dire, en donnant l’impression qu’ils savent ce qu’ils disent et qu’ils ne sont plus dans le babillage ou l’écholalie, c’est « non ». L’humanité en eux paraît donc surgir avec le refus. Savoir dire « non », c’est d’emblée affirmer que le monde ne saurait s’imposer à l’humain sans qu’il lui résiste d’abord. La réalité sera peut-être la plus forte (les parents gagnent toujours), mais l’enfant ne se sera pas laissé faire. Le baroud d’honneur, c’est au moins la dignité sauvegardée !

Le Non traduit durablement l’arrachement à la nature par lequel on a longtemps décrit l’humanisme : ne pas se laisser imposer ce qui se prétend obligatoire parce que naturel, immédiat, donné – et au contraire, l’affronter et lui objecter l’artifice, le détour, le construit. Tous les ingrédients sont ici réunis pour décrire le processus d’humanisation dont les animaux ne sont pas capables : dire « non » et signifier par-là que nous prétendons être pour quelque chose dans ce que nous devenons, telle est la formule justifiant qu’on ait défini l’humanisme comme « l’anti-destin » – une formule d’où se déduisent les avatars de la liberté : dire « non » pour refuser que les choses soient seulement comme elles sont, dire « non » pour transfigurer la situation dans laquelle nous sommes prisonniers, dire « non » pour nous affirmer capables d’utopie, dire « non » pour afficher le point de vue moral susceptible de contraindre le monde à être conforme à nos idéaux, dire « non » pour éviter d’être réduits au simple fonctionnement métabolique qui caractérise l’organisme vivant…

Le pouvoir de la négation révèle l’être de langage en nous et interdit qu’on nous définisse comme des « animaux comme les autres ».

George Steiner l’expliquait avec élégance : « Le langage est l’instrument privilégié grâce auquel l’homme refuse d’accepter le monde tel qu’il est. » L’humanité se révèle à elle-même dans la disposition à utiliser les mots pour dire ce qui n’est pas – donc pour tourner le dos à la réalité et éventuellement pour mentir.

Le mensonge est en effet l’indice de la supériorité de notre espèce. C’est grâce à lui que nous avons survécu et évolué. Grâce au mensonge permis par les mots, mais aussi grâce à celui que recèlent les artifices appliqués au corps, que nous a ouvert la vie symbolique et dont témoignent très tôt, selon Hegel, les tatouages ou les scarifications des Indiens ou, plus tard, selon Baudelaire, le maquillage des femmes. Les éthologues ont certes mis en évidence que les grands singes sont capables de mentir et qu’ils trompent leur femelle avec cynisme, mais c’est justement pour cela qu’ils nous sont si proches. Communément, l’animal adhère sans liberté au monde qui est le sien. Il est incapable de prendre ses distances avec lui. Il est à sa naissance ce qu’il sera à sa mort, disent les philosophes, rappelant ainsi que nous, humains, sommes d’abord des prématurés obligés de trouver des expédients pour compenser notre indigence ou nudité premières.

En somme, dire ce qui n’est pas, c’est une façon d’exprimer notre vocation à évoluer, à grandir et à faire une histoire. Ce qui n’est pas nature en nous est esprit et signale notre aptitude à l’ironie (à « faire de l’esprit »), à fabriquer des artifices (à inventer ce qui n’existait pas) autant que notre prétention à dominer la nature (la métaphysique, la science, la technique et toute la culture humaine se retrouvent dans ce projet).

Ce qui est humain, c’est de pouvoir refouler en nous tout ce qui relève d’automatismes. À commencer par les automatismes de nos comportements instinctifs. Ces automatismes nous effraient quand ils prennent la forme de troubles obsessionnels compulsifs (les TOC) et révèlent que la mécanique en nous peut toujours prendre le dessus.

Nous sommes intelligents quand nous pouvons dire « non » à ce qui est de l’ordre de l’instinct – même quand cet instinct pourrait nous conduire vers le Bien.

Cela peut aller très loin : par exemple, certains n’hésitent pas aujourd’hui à souhaiter que la guerre demeure humaine, alors qu’on tend à l’automatiser avec des drones et des robots. Pourquoi la guerre peut-elle paraître humaine, même lorsqu’elle est cruelle ? Parce que nous la déclarons, la calculons, la limitons et la réglementons. Mais aussi parce que nous nous arrachons à des instincts qui, livrés à eux-mêmes, ne nous permettraient pas de l’engager – autrement dit : parce que nous résistons, en la faisant, aux comportements d’empathie qui relèvent de mécanismes naturels (par exemple du fonctionnement de neurones miroirs). Ces mécanismes, les animaux y sont enchaînés. Quand il se bat et se reconnaît vaincu, le chien se couche et tend le cou, son adversaire ne le touche alors plus : des inhibiteurs de violence se mettent en place spontanément qui régulent le comportement agressif. Ces inhibiteurs de violence ont disparu chez les psychopathes et sont limités chez les soldats auxquels on donne, avant l’assaut, du rhum, des amphétamines, du Prozac ou même du Viagra…

L’histoire de la guerre relate à sa façon l’histoire des moyens déployés pour ne pas céder à ces mécanismes que nous partageons au départ avec les animaux. Elle raconte la déshumanisation imputée aujourd’hui aux technologies, à savoir l’introduction croissante de la distance entre les belligérants, avec l’arc, l’arbalète, l’arme à feu, le canon, le missile et finalement le drone. La guerre était humaine dans le corps-à-corps, elle a peu à peu cessé de l’être en devenant plus abstraite, et elle sera proprement inhumaine lorsqu’il n’y aura plus que des automates sans états d’âme pour la faire. C’est évidemment un paradoxe et certains pensent qu’une guerre « zéro morts chez les soldats » serait humaine. Ce n’est pas sûr, si l’on s’accorde à considérer que là où il n’y a plus de réflexion, de prise de distance, de conscience, d’auto-maîtrise – là triomphe l’inhumain. Les militaires qui s’interrogent aujourd’hui sur l’éthique des robots ne le cachent pas : les populations civiles auront tout à craindre quand les soldats auront disparu au profit des machines guerrières.

L’enseignement des neurobiologistes est précieux, surtout quand il entend sauver en nous le libre arbitre : notre cerveau a beau être dominé par des mécanismes, nous explique-t-on, notre conscience subsistera pour autant qu’elle témoignera de notre aptitude à lui dire « non ».

La conscience existe de pouvoir opposer un droit de veto à ce que nos mécanismes neuronaux imposeraient en matière de décision. C’est cela, la liberté et c’est pourquoi on a raison de dire qu’être libre s’éprouve dans le pouvoir de faire le mal.

Nous sommes menacés d’inhumain quand nous acceptons de nous considérer comme de simples êtres de pulsions ou comme des automates perfectionnés. La solidarité étrange qu’on observe parfois entre l’écologie dite profonde et les spéculations transhumanistes trouve ici une illustration : la première est portée à nous rappeler que nous sommes des animaux comme les autres et elle nous enjoint d’abandonner les prédations auxquels nous cédons en éprouvant notre complexité neurobiologique comme la marque d’une supériorité ; les secondes contribuent à dévaluer notre intelligence au profit de celle des machines qui seront toujours plus efficaces. De part et d’autre, un même entêtement à humilier l’humanité en nous. Contre l’écologie et le transhumanisme, une seule réponse : la réhabilitation du pouvoir de dire « non ».

Un monde où domineraient les machines, qui nous obligerait à nous comporter comme des machines pour pouvoir interagir avec elles, interdirait ce pouvoir de dire « non » et nous contraindrait, de ce fait, à consentir à l’inhumain. La série télévisée suédoise Real Humans (2012-2014) a bien décrit le transfert du pouvoir de dire « non » sur les machines elles-mêmes, pour mieux suggérer sans doute combien les robots pourraient hériter de ce dont nous ne sommes plus capables.

Certains paléoanthropologues prévoient que l’espèce humaine sera de plus en plus capable d’automatismes, comme si cela était pour nous une loi d’évolution qui, progressivement, nous rapprocherait des animaux. La conscience devrait donc de plus en plus disparaître.

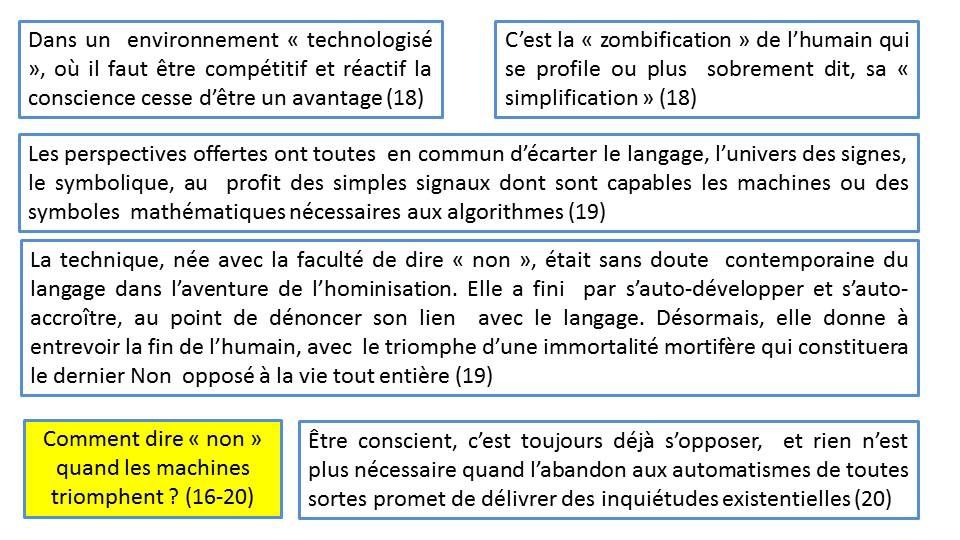

Dans l’évolution de l’espèce, elle a été un avantage sélectif pour assurer notre survie face à un environnement naturel hostile. Elle cesse d’être un avantage dans un environnement « technologisé », où il faut être compétitif et réactif. Il va donc falloir se débarrasser de la conscience, ou en tout cas la réduire au minimum. C’est la « zombification » de l’humain qui se profile – ou plus sobrement dit, sa « simplification ». Sombre perspective, sans doute, mais qui peut affirmer qu’il n’est pas obligé de se comporter de plus en plus comme une machine pour être performant dans la vie de tous les jours ?

Nietzsche décrivait le monde qui s’annonçait à son époque comme nihiliste : non pas au sens où ce monde abriterait des humains tout entiers voués au Non, mais au sens où ceux-ci se demanderaient : « À quoi bon résister ? », où ils seraient tentés par le Rien, par une volonté de Néant. « Dieu est mort, nous l’avons tué et nous ne nous en remettons pas… » Telle est à peu près la formule du nihilisme qui équivaut à une perte de toute substance humaine, au triomphe d’un ressentiment généralisé. Ce que décrivait Nietzsche, c’était déjà le monde de la désaffection de l’humain pour lui-même : l’incapacité de revendiquer des valeurs à objecter à la réalité. « Le désert croît », disait Nietzsche. Aujourd’hui, on entend dire que « le monde est plat », sans relief, sans contraste, homogène parce que sans autre valeur que marchande, où tout est interchangeable, où personne n’est plus responsable de rien.

Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche décrit les trois métamorphoses par lesquels passe l’esprit : le chameau qui porte les charges qu’on lui met sur le dos, sans rechigner – c’est le Oui de l’acceptation contrainte et courageuse ; le lion, le Non rageur et systématique ; et puis l’enfant qui est innocence et oubli, qui joue sans arrière-pensées, qui dit Oui au monde, avec générosité et confiance. Où en serions-nous, selon Nietzsche ? Sans doute plus au stade du lion : il y a trop de lassitude chez nous et de sentiment d’impuissance, accru par le monde des machines qui nous immerge. Sans doute pas au stade de l’enfant, car nous sommes dépourvus de légèreté et d’ouverture naïve au monde.

C’est donc sans doute le chameau – le courage en moins – qui menace de se réimposer comme l’emblème de l’humain fatigué d’être soi, convaincu que le destin est inéluctable, que le monde ne peut être changé, qu’il faut seulement y consentir…

Dans les Particules élémentaires, puis dans la Possibilité d’une île, Michel Houellebecq illustre bien cette désertion du Non qu’on pourrait décrire comme postmoderne (avec la fin des idéaux révolutionnaires, la fin des grands récits), cet ennui qui nous saisit, cet autisme qui se développe et qui ira jusqu’au vertige du clonage répétant le même ad nauseam… L’humain décrit par Houellebecq, c’est le dernier homme de Nietzsche, « le plus laid des hommes », honteux d’avoir tué Dieu et avec lui tari la source des valeurs qui permettaient de s’opposer à Lui aussi bien que de vouloir dépasser la condition humaine.

Désormais, le dernier homme délègue à ses machines ce pouvoir de dépassement, et il succombe à « la honte prométhéenne d’être soi », selon l’expression de Günther Anders (que nous développerons dans le « cours » de février).

La perspective de fusionner avec les machines, annoncée par les transhumanistes comme avenir radieux, est là pour confirmer cette disparition du pouvoir de dire « non » par lequel nous nous définissions comme humains. Elle indique aussi ce par quoi nous pensons nous sauver. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’introduction du fameux rapport américain de 2003, intitulé Convergence technologique pour l’augmentation des performances humaines . L’hybridation de l’homme biologique et de la machine y est donnée comme la clé d’un bonheur supposé désirable – un bonheur où il n’y aurait plus d’événement pour relancer une histoire faite de hasard ou de violence : la communication homme – machine, cerveau – ordinateur, cerveau– cerveau, la pensée intégrale (le couplage du cerveau avec Internet) traduisent en effet la finalité des technologies convergentes.

L’important est de comprendre que les perspectives offertes ont toutes en commun d’écarter le langage, l’univers des signes, le symbolique, au profit des simples signaux dont sont capables les machines ou des symboles mathématiques nécessaires aux algorithmes.

Un monde dominé par les machines est un monde qui n’a plus besoin du langage humain. Il suffit que nous communiquions comme le font les abeilles, grâce à des signaux que nous captons et que nous émettons pour ainsi dire sans y penser. Déjà, nous ne sommes plus guère que des codes-barres ambulants, des êtres de signaux, des mécaniques pulsionnelles, des supports de data. En décrivant « le syndrome de la touche étoile », l’auteur de cet article suggérait cette élimination du langage et de tout ce qu’il a permis de développer. Le transhumanisme est une offensive contre les mots et leurs ambiguïtés, contre la vie intérieure et la liberté de s’abstraire du monde. Vivre tout en extériorité, à la manière d’une mécanique, imposer la transparence au-delà même de l’ambition du Panoptique de Bentham, voilà ce que voudraient les techno-prophètes.

Le pire est que ceux-ci sont de plus en plus écoutés. Pourquoi ? Parce qu’ils annoncent aux humains la fin de leurs supposés malheurs, c’est-à-dire la fin de l’adversité qui les a obligés à naître, à souffrir, à être malades, à vieillir et à mourir. On touche à l’extrême aujourd’hui avec les promesses d’immortalité qui reposent sur les extrapolations obtenues à partir de la biologie et de l’intelligence artificielle.

Qui se représente ce que serait l’immortalité, si elle était réalisable ? Le triomphe de l’animalité en nous (l’instinct de conservation satisfait grâce à la pérennisation des métabolismes biologiques ou à la fabrication d’organes de rechange), l’immersion dans le flux de l’espèce sans possibilité de revendiquer une individualité (le vouloir-vivre éternel de Schopenhauer ou des bouddhistes), la solitude et l’ennui (la disparition de la finitude rendant superflue l’ouverture sur les autres). L’immortalité, ce serait l’abandon de soi à l’innommable – c’est-à-dire à l’illimité : ce serait la restauration de l’animalité à laquelle nous avions échappé, en naissant limités et imparfaits ; ce serait l’accession à une image de la divinité faite d’impassibilité et de solitude.

Rien à voir avec le désir d’éternité qui se nourrit d’une tension et d’une quête infinie d’absolu et de spiritualité. L’immortalité promise par les techno-prophètes n’est pas spirituelle : elle est résolument animale et elle est présentée comme la perspective ouverte par une médecine dite connectée, dépourvue de la relation symbolique que la relation clinique du médecin avec son patient entretenait dans le dialogue.

Ultime paradoxe : la technique, née avec la faculté de dire « non », était sans doute contemporaine du langage dans l’aventure de l’hominisation. Elle a fini par s’auto-développer et s’auto-accroître, au point de dénoncer son lien avec le langage. Désormais, elle donne à entrevoir la fin de l’humain, avec le triomphe d’une immortalité mortifère qui constituera le dernier Non opposé à la vie tout entière…

Mais il faut s’interroger pour finir et pour ne pas désespérer : est-il donc encore possible de dire « non » aux machines ? Est-ce que cela a un sens ? Adresser un Non à ce qui n’est pas un humain doté d’une conscience et d’un pouvoir de répondre, quelle folie ! Sauf qu’on pourrait refuser d’utiliser ces machines, ce qui les rendrait inutiles et obsolètes. Sauf qu’on pourrait vouloir les détruire, comme les luddites du XIXe siècle exigeant de retrouver la dignité qu’on leur enlevait en les ayant remplacés par des machines imbéciles (les métiers Jacquard). On a toujours raison de se révolter, disait Sartre. Tant que nous nous vivons comme des humains, le pouvoir de refuser est toujours justifié. Alors serait-il donc temps de se révolter contre les machines ?

Examinons rapidement la chose, afin de ne pas céder trop vite à quelque angélisme de la révolte : voudra-t-on dire « non » à l’utilisation de l’imagerie médicale, à l’échographie, à l’IRM fonctionnelle, au cœur artificiel, bientôt aux lentilles de contact qui délivreront des mesures d’insuline aux diabétiques ? Voudra-t-on dire « non » aux implants intracérébraux qui rendront la vie plus facile aux parkinsoniens et aux tétraplégiques ? Dire « non » aux régulateurs d’humeurs ou aux antalgiques issus des technosciences appliquées au cerveau ? Voudra-t-on refuser la robotique au service de la chirurgie, qu’elle soit réparatrice ou esthétique ? Refuser aussi les innovations médicales orientées par le souci d’accroître la longévité et d’aiguiser l’aspiration à l’immortalité ?

On connaît des amish, des témoins de Jéhovah ou quelques adeptes de la décroissance qui iraient jusqu’à refuser tout cela. Mais il est plus courant de rencontrer parmi nos contemporains une inclination à recevoir comme désirable ce qui pourrait faire de nous des post-humains, débarrassés des vulnérabilités caractéristiques de l’humanité. Sous prétexte de pouvoir encore et toujours dire « non », il n’est pas sûr que nous soyons disposés à rejeter tout ce qui nous mécanise et prétend nous délivrer du hasard que comporte la vie elle-même. Le baroud d’honneur évoqué tout à l’heure n’est peut-être déjà plus à l’agenda d’Homo technologicus.

Comment dire « non » quand les machines triomphent ? La réponse est plus difficile qu’il n’y paraissait quand on croyait pouvoir miser sur la dignité pour réveiller en l’homme sa liberté. Nous avons fait triompher les machines parce que nous étions capables de dire « non » aux déterminismes naturels, aux risques auxquels nous expose l’environnement.

Le Non a eu ses effets pervers au cours de la Modernité et nous nous sommes un temps félicités de pouvoir nous en débarrasser, pour célébrer parfois les sagesses du consentement et aspirer à l’insouciance de l’enfant de Nietzsche. Mais voilà que nous nous découvrons proprement menacés par ce que nous avons laissé s’installer.

S’il est encore temps de réagir, cela passera par une prise de conscience qui signifiera en elle-même que nous n’avons pas perdu le Non. Être conscient, c’est toujours déjà s’opposer, et rien n’est plus nécessaire quand l’abandon aux automatismes de toutes sortes promet de délivrer des inquiétudes existentielles. Quelques mouvements d’opinion, souvent opposés au transhumanisme, s’emploient à entretenir la résistance – des mouvements qui font appel à la sobriété technologique, à la simplicité volontaire, à une technologie conviviale…

Parviendront-ils à désengager le grand nombre de nos contemporains de la servitude volontaire qui autorise chaque jour davantage l’accroissement du pouvoir des méga-machines, autrement baptisées GAFA ?

[1] Propos recueillis par Camille Riquier. Revue Esprit n° 433. Le problème technique. Mars-Avril 2017. P. 119-129.

Depuis le premier volume de la Technique et le Temps (1994), vous interrogez le rôle de la technique dans le monde contemporain. Vous insistez sur l’ambivalence de ses effets sur nos existences : comme l’écrivait Paul Virilio, « l’invention du navire est aussi l’invention du naufrage ». On a le sentiment que votre propos est de plus en plus sombre et alarmiste : la technique y apparaît plus comme un péril que comme un secours. Qu’est-ce donc que la « disruption » qui donne son titre à votre dernier ouvrage ?

Ma méditation sur la technique se fait de plus en plus ténébreuse parce que la technique et la technologie, de plus en plus puissantes, désintègrent les organisations sociales et l’intelligence collective qui sont pourtant à l’origine de ces technologies mêmes. Cela donne lieu à des états de fait sans que s’élabore un véritable état de droit. Les transformations, engagées de manière irresponsable, ne viennent pas de la technique cependant : elles relèvent de logiques de marché et de l’incapacité des hommes à anticiper leurs effets ruineux. Le problème n’est donc pas la technique, mais la bêtise. La technique est à la fois ce qui nous rend bêtes et ce qui nous permet de lutter contre notre bêtise. Il ne s’agit pas de rejeter la technique, mais de la penser et d’apprendre à penser avec elle.

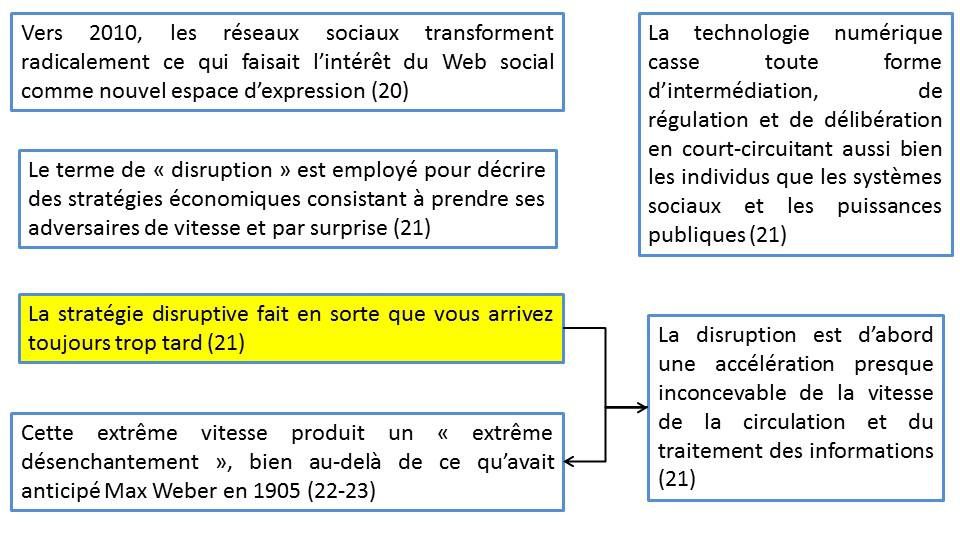

Le terme de « disruption » fut employé par Jean-Marie Dru pour décrire des stratégies économiques consistant à prendre ses adversaires de vitesse et par surprise. La disruption est un acte de guerre économique – qui pourrait conduire à la guerre tout court. Elle apparaît au moment du World Wide Web. Ce n’est pas un hasard : le Web constitue l’espace disruptif contemporain. Conçu initialement par le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) pour favoriser les débats entre physiciens et informaticiens, puis avec les citoyens, le Web a été versé dans le domaine public et des milliards de personnes se sont connectées en l’espace de dix ans, entre 1993 et 2003. Au début des années 2000, le Web social voit apparaître les blogs. Vers 2010, les réseaux sociaux transforment radicalement ce qui faisait l’intérêt de ce Web social comme nouvel espace d’expression : la réticulation généralisée est à l’origine de la disruption, comme évolution mimétique et irréfléchie d’où la délibération est éliminée, alors même que le Web avait été conçu pour la reconstituer.

Pour comprendre le processus disruptif, il faut relire Bertrand Gille, qui étudie le rôle de la technique dans l’histoire sur la proposition de Lucien Febvre, son directeur de thèse. Bertrand Gille s’est ainsi attaché tout d’abord à comprendre le rôle de la machine à vapeur dans l’histoire du XIXe siècle. La technique est devenue grâce à lui un objet historique noble. Auparavant, la technique était un objet « ignoble », un objet trivial, pour la philosophie comme pour les sciences. Je me suis au contraire attaché à montrer – après Canguilhem, Leroi-Gourhan, Simondon et Gille – que la technique non seulement n’est pas triviale, mais constitue la condition de possibilité de tout ce qui n’est pas trivial.

Dans les « prolégomènes » de son Histoire des techniques, Gille montre, d’une part, que toute société humaine est fondée sur un système technique et, d’autre part, que ce qui fait la cohérence et la durabilité des sociétés est leur manière d’articuler la dynamique transformatrice du système technique avec la cohérence des systèmes sociaux. On peut en retracer l’histoire. Avec la révolution industrielle, au début du XIXe siècle, l’économie est dominée par l’impératif de l’innovation permanente. Napoléon puis Bismarck instaurent une nouvelle « gouvernementalité », une nouvelle forme d’État et de puissance publique, qui assure l’ajustement entre le système technique et les systèmes sociaux par la réforme constante des institutions et des lois. Avec Roosevelt et l’organisation tayloriste du travail, un nouveau modèle, dit consumériste, s’impose aux États-Unis en 1934, que les États européens commenceront à imiter après la Seconde Guerre mondiale. À la fin les années 1970, les néolibéraux (qui s’appellent à l’époque les « néo-conservateurs ») remettent en question ce modèle pour des raisons essentiellement géopolitiques, dans un contexte où l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a décidé de fixer le prix du pétrole, où le prix des matières premières en général augmente considérablement et où certains pays d’Asie attirent des unités de production et des investissements étrangers. Pour ne pas que le contrôle du capitalisme et de ses profits leur échappe, les Républicains américains et les Conservateurs britanniques développent une stratégie consistant à financiariser l’économie tout en éliminant l’État dans son rôle d’arbitre des rapports entre évolution du système technique et transformation politique des systèmes sociaux.

Les fonctions de l’État sont alors remplacées par la création de marchés de services – y compris, sous la présidence de Bush junior, celles de sécurité et de défense nationale. L’État est considéré comme un frein à ce qui devient une innovation spéculative, conçue selon des logiques financières de prédation, et non de maintien de la solidarité sociale. La liquidation du government, selon les mots de Reagan, permet de spéculer sur les masses financières – au prix de ce que Durkheim appelle l’anomie. Dans ce contexte, le déport du capitalisme industriel vers les « nouveaux pays industriels » (la Chine, la Corée, etc.) est en réalité un déport du risque (de grève, d’immobilisation du capital dans les machines…) qui permet de se concentrer sur la soft entreprise (contrôle de la marque, contrôle des financements, contrôle des holdings, selon le modèle de Nike par exemple), à la fois planétaire et spéculative, c’est-à-dire ignorante de ses conséquences « déséconomiques ».

Autrement dit, une transformation profonde de la société a déjà eu lieu quand arrive la révolution numérique. En quoi celle-ci aggrave- t-elle cette financiarisation du capitalisme qui, par ses effets disruptifs, a commencé de désorganiser nos systèmes sociaux ?

Cette transformation va en effet être stimulée à l’extrême en 1993 par le Web. Le modèle « libertarien » (libertarian), qui milite pour la suppression des lois au profit des contrats commerciaux, va alors se substituer à la « révolution conservatrice » pour réaliser plus efficacement les mêmes objectifs. Peter Thiel, fondateur de PayPal et de Facebook, aujourd’hui conseiller personnel de Donald Trump, explique qu’il faut détruire l’État, la démocratie et l’espace politique, et liquider les lois qui empêchent le fonctionnement du marché. La numérisation généralisée, en accentuant la connectivité, court-circuite les territoires, leurs législations et leurs fiscalités.

Outre que le réseau contrôle des échanges qui ne passent plus par les États, il remplace les individus par leurs doubles et les rend ainsi calculables, solubles dans les comportements moyens. Chacun produit des traces comportementales dont les plates-formes, par l’intermédiaire de modèles probabilitaires, effectuent des calculs qui tendent à se substituer aux individus eux-mêmes en les prenant de vitesse.

La technologie numérique casse donc toute forme d’intermédiation, de régulation et de délibération en court-circuitant aussi bien les individus que les systèmes sociaux et les puissances publiques.

La stratégie disruptive fait en sorte que vous arrivez toujours trop tard. La disruption est donc d’abord une accélération presque inconcevable de la vitesse de la circulation et du traitement des informations. Le premier à avoir souligné la nouveauté des questions politiques posées par la vitesse – vous l’avez cité –, c’est Paul Virilio. Il explique ainsi que les négociations sur le désarmement entre Nixon et Brejnev en 1972 furent engagées lorsque les états-majors américain et russe comprirent qu’en raison de l’accélération des performances de calcul aussi bien que de tir, la guerre atomique était vouée à se déclencher sans que personne ne l’ait décidé.

Cette extrême vitesse produit un « extrême désenchantement », bien au-delà de ce qu’avait anticipé Max Weber en 1905.

La stratégie disruptive a-t-elle donc pour fin la destruction de l’État et signe-t-elle la faillite du politique et de sa capacité de décider et d’organiser la société ?

Cette stratégie a pour objectif de remplacer l’État par des calculs algorithmiques en mettant les technologies cognitives (l’informatique, l’intelligence artificielle, les big data, le deep learning) au service d’un modèle computationnel guidé par le marché. C’est une « gouvernementalité algorithmique », purement automatisée.