Voyage vers le XXIe siècle avec Hannah Arendt (2/7)

Cours donné le 13 novembre 2014 à l'Université du Temps Libre (UTL) d'Orléans

La crise de la culture (Entre passé et futur est la traduction littérale du titre originale) est le deuxième livre issu de la tentative de réorientation fondamentale de la théorie politique entamée par Arendt après Les origines du totalitarisme.[1]

Dans le premier, Condition de l’homme moderne, Arendt formule les conditions fondamentales de la vie humaine et analyse les activités du travail, de l’œuvre et de l’action leur correspondant. C’est le premier mouvement du livre. La structure de ces trois activités est hiérarchique. Les façons spécifiques selon lesquelles travaillent les êtres humains pour survivre ne sont intelligibles qu’en relation avec celles selon lesquelles ils œuvrent, et celles-ci, comme bâtir des maisons et construire des cités, ne le sont qu’en relation avec leurs façons d’agir. Mais l’activité la plus haute, l’action, ne se développe pas à partir des plus basses. D’autres animaux travaillent, de quelques-uns on peut dire qu’ils œuvrent, mais aucun n’est capable d’action, ce qu’Arendt voit comme la capacité unique d’êtres pluriels dont la liberté d’agir est leur droit acquis de naissance, « ontologiquement enraciné dans la natalité ». Les actions interrompent les processus du travail et de l’œuvre et en initie de nouveaux, qui à leur tour sont susceptibles d’être interrompus par d’autres actions. La pluralité d’êtres capables d’actions est la condition de base d’où surgit le domaine politique, et de l'élection de ceux qui sont déjà libres de vivre ensemble avec un certain degré de stabilité.

Le second mouvement de Condition de l’homme moderne, souvent oublié aussi bien par les admirateurs que les critiques, trace, à l’opposé, depuis son origine au XVIIe siècle, l’éloignement croissant de l’humanité par rapport, à la fois, au monde et à la terre[2]. Cette aliénation est devenue critique quand les hommes ont agi au niveau de la nature et exploité l’énergie de processus nucléaires qui ne se produisent naturellement que dans des étoiles ou quand, avoir exploré et arpenté l’intégralité du globe, ils ont lancé dans l’espace des objet faits de main d’homme, premier « pas vers l’évasion hors de la prison terrestre ».

Ces deux mouvements sont entrelacés de façon si complexe que réfléchir sur eux deux c’est rester avec une question.

Est-il possible que les conditions de la vie humaine puissent tellement changer que les capacités de la vie active –travail, œuvre, action –et avec elles le statut et la dignité des êtres humains puissent ensemble être perdues ?

Arendt suggère cette question mais n’y répond pas. Au lieu de cela, elle conclut son livre par une brève considération sur la pensée, ou plutôt sur l'activité de penser[3]. Rebouclant ainsi avec l’ambition affichée dans son prologue : penser ce que nous faisons

Ayons cela à l’esprit en abordant l’étude d’Entre passé et futur et des ces huit essais, tentatives ou expériences dans l’activité de penser.

[1] Voir le premier cours de cette seconde saison

[2] Voir le dernier chapitre et le prologue, se référer au premier cours de cette saison.

[3] Car si l'on ne devait juger les diverses activités de la vie activa qu'à l'épreuve de l'activité vécue, si on ne les mesurait qu'à l'aune de la pure activité, il se pourrait que la pensée en tant que telle les surpassât toutes. Tous ceux qui ont quelque expérience en la matière reconnaîtront la justesse du mot de Caton : ...numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset - il ne se savait « jamais plus actif que lorsqu'il ne faisait rien, jamais moins seul que lorsqu'il était seul ».

Le thème sous-jacent de chaque essai d’Entre passé et futur est que la grande tradition philosophico-politique occidentale a été rompue, et si définitivement rompue que son autorité ne pourra jamais être restaurée[1]. Entre passé et futur, dans huit contextes différents, fait face de front à cette difficulté de penser sans catégories traditionnelles sur lesquelles s’appuyer, "sans une rampe", comme Arendt l’a, une fois, exprimé. Dans cette confrontation sa distinction entre la tradition comme un fardeau et le passé comme une force est cruciale. Car si la tradition est rompue, nous sommes délivrés d’un fardeau. Et si la récupération d’un passé fragmenté s’avère possible –aussi grand soit l’effort d’imagination requis –nous sommes libres d’initier des commencements nouveaux aussi bien dans la pensée que dans l’action. Quand Arendt écrit que l’essai comme forme littéraire a une affinité naturelle avec des exercices de pensée politique telle qu’elle nait de la réalité d’évènements politiques[2], on peut ajouter que l’essai était son mode préféré d’écriture. Sa qualité d’expérimentation convenait bien à un penseur qui, loin de désirer endoctriner ses lecteurs, voulait avant tout les engager à penser avec elle et par eux-mêmes.

Ce livre occupe une place à part dans l’œuvre d’Arendt. Il fait partie de ses livres les plus efficaces puisque la fin de chaque essai fournit au lecteur une occasion de s’arrêter et de penser. Penser, pour Arendt, c’est un dialogue intérieur silencieux, qui peut aboutir à des conclusions à confirmer mais dont le vrai résultat est la prolifération de distinctions établies en conversant avec un partenaire pensant. Penser politiquement « nait d’évènements de l’expérience vécue » et « doit leur demeurer liée » pour ne pas se perdre dans les caprices de la métaphysique. Pour Arendt, la métaphysique est l’élan fondamental qui propulse la philosophie dans un domaine –un autre monde, pour ainsi dire –où le bon sens, qui nous oriente dans ce monde, compte pour peu[3].

Penser comme Arendt nécessite de la pratique, et les essais d’Entre passé et futur peuvent être considérés non seulement comme des exercices de sa propre activité de penser, ce que bien sûr ils sont, mais aussi comme un manuel d’exercices pour la nôtre, pour ainsi dire, de gymnastique mental qui en requérant initiative et imagination, ne sont pas très différents des exercices spirituels de Ignace de Loyola.

La posture d’Arendt entre passé et futur diffère de celle de Janus, le dieu romain dont l’image a deux paires d’yeux, l’une regardant vers le passé, l’autre vers le futur. Elle ne connecte pas mais sépare « les choses qui ne sont plus » des « choses qui ne sont pas encore. »

Le « plus » et le « pas encore » désignent respectivement, les aspects critiques et expérimentaux des huit concepts traités par Arendt dans ce volume. Bien que le mot « crise » n’apparaisse que dans les titres de deux essais, tous les essais évoquent des crises ou des tournants : crise de l’activité de penser avec la fin de la tradition; crise de l’historiographie avec le concept moderne de l’Histoire; crises politiques avec la disparition de l’autorité et le devenir de la liberté humaine; crises spécifiques aux sociétés de masse avec la perte d’autorité dans l’éducation et de jugement dans la culture; crise personnelle pour Arendt et toute autre personne engagée dans la compréhension de la politique avec l’emprise exercée par l’expression de la vérité sur la politique; et crise pour l’humanité toute entière avec l’action des scientifiques sur la nature.

[1] Cette tradition, c’est la conception de l’action comme fabrication qui s’est développée tout au long des siècles et qui continue d’éclairer ce que nous appelons « la science politique », un terme dérivé par analogie des sciences de la nature. La présomption que les résultats de l’action peuvent être connus à l’avance, comme ceux des processus naturels et productifs, si bien que le principal problème de la politique est de trouver les moyens d’obtenir ces résultats, c’est ce qu’Arendt, après la fin de la tradition, rejette.

[2] La crise de la culture, p. 26

[3] monde où s’est, par exemple, perdu Heidegger

Les trois premiers essais sont, comme elle le dit, « plus critiques » et tournés vers le passé. Les cinq derniers sont « plus expérimentaux » et anticipateurs du futur. Mais dans chacun de ces essais la préoccupation principale d’Arendt est d’acquérir une compréhension présente du concept qu’elle questionne, ce qui signifie qu’elle ne peut pas plus tourner son dos au futur dans les trois premiers qu’elle ne peut détourner son esprit du passé dans les cinq derniers. Dans sa préface, La brèche entre le passé et le futur, Arendt traite de son mode pensée à l’intersection des dimensions du passé et du futur. S’inspirant d’un récit de Kafka elle y décrit le penseur inséré par sa naissance dans le continuum du temps. Il défend son territoire en combattant sur deux fronts à la fois, contre la force infinie poussant en avant du plus jamais et contre la force infinie tirant en arrière du pas encore, et rêve de sauter en dehors de cette ligne de bataille, selon « le vieux rêve de la métaphysique occidentale depuis Parménide jusqu’à Hegel d’un lieu suprasensible, sans espace et sans temps comme espace propre à la pensée ? » [1]. Pour Arendt c’est, au contraire, en en faisant dévier les forces du passé et du futur, que le penseur peut commencer son propre chemin dans « l’espace-temps » dans lequel il continuera à tenir bon non en combattant ces forces mais en les jugeant.[2]

Les deux essais, Qu’est-ce que l’autorité ? et Qu’est-ce que la liberté ?, contiennent les germes de ce qui pourrait-être être la première philosophie de l’expérience politique jamais conçue. Arendt y montre , à nouveau[3], comment la conception traditionnelle des affaires humaines, de la réalité politique, ne correspond plus à notre expérience. Cette conception est issue de Platon dont elle donne une lecture de l’allégorie de la caverne où l’intérêt du philosophe et de « l’homme en tant que tel » coïncident, ce qui prive les affaires humaines « de toute dignité propre ».[4]Selon Arendt, ce n’est pas « l’homme en tant que tel » mais des êtres humains dans leur pluralité, et leur absolue distinction les uns par rapport aux autres –d’où provient leur égalité comme orateurs et acteurs –qui ne dominent pas mais conduisent les affaires humaines, comme des navigateurs dirigent des bateaux dans des mers sans port sûrs. La liberté expérimentée par des hommes et des femmes rassemblées dans le discours et l’action, générant suffisamment de puissance pour modifier le cours de l’histoire, engendrent le domaine et la vie politiques.

Une remarque faite par Arendt dans l’essai La tradition et l’âge moderne, peut résonner comme un accord dans ce livre qu’elle présente comme une succession de mouvements dans une suite musicale. Quand la rupture dans la tradition se produisit finalement non dans l’histoire des idées mais comme un fait politique, quand les crimes destructeurs du monde et sans précédents des régimes totalitaires firent exploser nos critères traditionnels de jugement, nous furent laissés non avec la question « Contre quoi combattons-nous ? » mais « Pour quoi combattons-nous ? »[5] Nous savons contre quoi nous nous battions au milieu du XXe siècle, mais à la seconde question at-il été répondu? Lui avons-nous répondu ? Si nous choisissons de voir le totalitarisme comme un maillon, aussi terrible soit-il, dans une chaine historique d’évènements et de différencier ses crimes uniquement en degré et non en espèce de ceux d’autres régimes, le caractère sans précédent meurt dans nos mains. Si nous tentons de comprendre et de condamner les crimes du Nazisme et du Bolchévisme selon les critères légaux, moraux et religieux traditionnels, nos esprit seront non seulement mystifiés mais, plus important, nous rendrons plus probable, même sans idéologie, leur reproduction.

Arendt comprend et veut nous faire comprendre que nous ne garderons les crimes du totalitarisme sans précédent que si nous savons pour quoi nous combattons.

[1] La crise de la culture, p. 21

[2] Faculté de jugement traitée dans l’essai La crise de la culture , dans lequel la Arendt reconnaît sa grande dette envers la Critique du jugement d’Emmanuel Kant.

[3] Après Condition de l’homme moderne

[4] La crise de la culture, p. 151-152

[5] La crise de la culture, p.41

Cette préface d’Arendt est précieuse. C’est un des très rares endroits où elle donne un éclairage sur son mode de pensée à l’intérieur d’une réflexion profonde sur l’action et la parole politiques, sur le lien entre évènement et pensée, et sur l’insertion du penseur dans la continuité du temps humain.

Cette préface commence par un aphorisme du poète résistant, René Char : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament », à partir duquel Arendt développe un premier thème, celui du « trésor perdu ». De quel trésor parle-t-elle ? Celui découvert, puis perdu, par les hommes des révolutions, de l’été 1776 à Philadelphie et de l’été 1789 à Paris à l’automne 1956 à Budapest. Qu’en était le contenu, portait-il un nom ? Le contenu, Arendt s’appuie sur René Char pour le dessiner. Le nom, oublié puis perdu, elle le retrouve dans les révolutions du XVIIIe siècle des deux côtés de l’Atlantique.

Ce trésor, les hommes de la résistance, confrontés à l’effondrement totalement inattendu pour eux de la France, le virent d’abord comme un fardeau. Ils furent brutalement aspirés par la politique comme par la force du vide et en vinrent à constituer un domaine public où tout le travail qui comptait dans les affaires du pays était effectué en actes et en paroles. Après ces quelques courtes années ils furent rejetés dans ce qu’ils savaient maintenant être l’idiotie sans poids de leurs affaires personnelles, séparés « du monde de la réalité » par « l’épaisseur triste » d’une vie privée axée sur rien sinon sur elle-même. Le vieil affrontement vide des idéologies antagonistes, après la défaite de l’ennemi commun, occupa à nouveau l’arène politique, divisant les anciens compagnons d’armes dans les polémiques et les intrigues sans fin d’une guerre sur le papier. Ils avaient perdu leur trésor, comme l’avait anticipé René Char. Quel était ce trésor ? Tel qu’ils le rapportent, nous dit Arendt, il semble avoir consisté en deux parts étroitement liés. Ils avaient découvert leur vérité, avaient cessé de se chercher, ils pouvaient se permettre « d’aller nus». Dans cette nudité, dépouillés de tous les masques que la société fait porter à ses membres ou que l’individu fabrique pour lui-même, ils avaient rencontré dans leur vie, pour la première fois, la liberté, non parce qu’ils agissaient contre la tyrannie et pire que la tyrannie, mais parce qu’en prenant l’initiative ils avaient commencé à créer entre eux cet espace public où la liberté peut apparaître.

Le nom de ce trésor était, en Amérique, le bonheur public qui, avec ses harmoniques de vertu et de gloire, ne nous est guère plus intelligible que son équivalent français, liberté publique. La difficulté pour nous aujourd’hui, nous dit Arendt, est que dans les deux cas l’accent était mis sur public. Elle développera ce thème dans un des chapitres de De la révolution[1].

Le trésor a été perdu parce qu’aucune tradition, aucun testament ne l’avait légué à l’avenir. La perte fut consommée par l’oubli des héritiers mais aussi des acteurs, des témoins, de ceux qui avaient tenu le trésor dans leurs mains. Le point central est que l’achèvement que tout évènement accompli doit avoir dans les consciences de ceux à qui il revient de raconter l’histoire et de transmettre son sens, leur échappa. Il ne resta rien à raconter, à transmettre.

Nous sommes familiers, nous dit Arendt, de ces situations où la pensé et la réalité ont divorcé, la réalité est devenue opaque à la lumière de la pensée et la pensée, n’étant plus liée à l’évènement comme le cercle demeure lié à son centre, est astreinte soit à perdre complètement sa signification, soit à réchauffer de vieilles vérités qui ont perdu toute pertinence. Et de rapprocher de l’aphorisme de René Char ce que Tocqueville, lorsqu’il revint du Nouveau Monde, écrivit : « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres ». Nous retrouverons ce thème développé par Arendt, à travers les récits de vies politiques, dans Des hommes dans de sombres temps.[2]

Dans le deuxième mouvement de cette préface Arendt fait appel à une de ces paraboles de Franz Kafka qui possèdent « le pouvoir des rayons X de mettre à nu la structure interne », pour approfondir la description de cette situation. Le combat de Kafka[1] commence lorsque le cours de l’action a eu lieu et lorsque l’histoire qui en fut l’aboutissement attend d’être parachevée dans les consciences qui en héritent et la questionnent. Pour Arendt, Kafka, pour qui elle avait une admiration profonde, par la seule force de son intelligence et de son imagination a créé à partir d’un minimum abstrait d’expérience une sorte de paysage de pensée qui contient toutes les richesses, les variétés et les éléments caractéristiques de la vie réelle. La scène décrite par Kafka est un champ de bataille où les forces du passé et du futur s’entrechoquent. Entre elles, l’homme, que Kafka appelle « il », qui s’il veut seulement tenir, doit livrer bataille aux deux forces. Le passé, au même titre que le futur, est vu comme une force et non comme un fardeau dont les vivants doivent se débarrasser dans leur marche vers le futur. Ce passé ne tire pas en arrière mais pousse en avant, et c’est contrairement à ce que l’on attendrait, le futur qui nous repousse dans le passé.

Du point de vue de l’homme, qui vit toujours dans l’intervalle entre le passé et le futur, le temps n’est pas un continuum, un flux ininterrompu. Il est brisé au milieu, au point où il se tient. Son lieu n’est pas le présent tel que nous le comprenons mais plutôt une brèche dans le temps que son constant combat, sa résistance au passé et au futur fait exister. C’est seulement parce que l’homme est inséré dans le temps et qu’il tient bon que le flux du temps indifférent se divise en passé et futur. Cette insertion c’est le commencement d’un commencement, nous dit Arendt, utilisant la terminologie de celui dont l’œuvre fut son sujet de thèse : Saint Augustin.

Arendt fait un pas de plus que Kafka. Elle ajoute à sa description d’un évènement de pensée une dimension spatiale. En effet, avec l’image traditionnelle du temps se mouvant selon une ligne droite conservée par Kafka, l’homme a tout juste assez de place pour se tenir entre passé et futur et se prend à rêver d’une région qui surplomberait cette ligne de combat. Ce rêve est le vieux rêve de la Métaphysique occidentale, de Parménide à Hegel, d’un lieu suprasensible sans espace et sans temps, région propre de la pensée. L’insertion de l’homme dans le continuum du temps fait dévier, même légèrement, les forces du passé et du futur qui ne se heurtent plus de front mais en biais. La brèche où il se tient n’est plus, virtuellement du moins, un simple intervalle mais ressemble à ce que les physiciens appellent un parallélogramme de forces. Les deux forces antagonistes sont toutes deux illimitées quant à leur origine, venant d’un passé infini et d’un futur infini. La force résultante est limitée quant à son origine, point où se heurtent les forces du passé et du futur, mais infinie en ce qui concerne sa fin. Cette force , dont l’origine est connue, dont la direction est déterminée par le passé et le futur, est, pour Arendt, la métaphore parfaite de l’activité de penser. Arendt précise, pour éviter les malentendus, que les images qu’elle risque pour indiquer métaphoriquement les conditions contemporaines de la pensée ne peuvent valoir qu’à l’intérieur des phénomènes mentaux, et n’ont aucun sens appliquées aux temps historiques et biographiques dans lesquels des brèches ne se produisent pas.

Cette brèche, présume Arendt, va de pair avec l’existence de l’homme sur la terre. Il se peut que ce soit le chemin frayé par la pensée, le petit tracé de non-temps que l’activité de la pensée inscrit à l’intérieur de l’espace-temps des mortels et dans lequel le cours des pensées, du souvenir et de l’attente sauve tout de la ruine du temps historique et biographique. Mais, contrairement au monde et à la culture, il ne peut être transmis ou hérité du passé mais seulement indiqué. Chaque génération nouvelle, chaque être humain nouveau en tant qu’il s’insère entre un passé et un futur infini doit le découvrir et le dessiner laborieusement à nouveau.

[1] 1883 - 1924

Dans son troisième et dernier mouvement Arendt conclut cette préface avec l’objectif des essais rassemblés dans ce livre : acquérir de l’expérience en comment penser. Nous semblons, en effet, ni équipés ni préparés pour l’activité de pensée, pour cette installation dans la brèche entre le passé et le futur. Pendant les millénaires qui ont suivi la fondation de Rome, déterminés par des concepts romains, cette brèche fut comblée par ce que, depuis les Romains nous avons appelé la tradition. Le fil de la tradition s’est usé avec l’âge moderne pour finalement se rompre. La brèche entre le passé et le futur, de condition particulière à l’activité de pensée réservée à un petit nombre, devint une réalité tangible et un problème pour tous donc un fait relevant du politique.

L’expérience de l’affrontement entre les vagues du passé et du futur, évoquée par Kafka, est une expérience de pensée qui ne peut être atteinte que par la pratique, par des exercices. En cela elle diffère des processus mentaux comme la déduction, l’induction et le fait de tirer des conclusions dont les règles logiques peuvent être apprises une fois pour toute pour, ensuite, être mises en application.

Les huit essais de ce livre sont des exercices et leur but est d’acquérir de l’expérience en comment penser. Ils ne contiennent pas de prescription et ne visent surtout pas à renouer le fil de la tradition ou à inventer un succédané moderne destiné à combler la brèche entre le passé et le futur. La seule préoccupation est d’apprendre à se mouvoir dans cette brèche, la seule région où la vérité pourra apparaître un jour. Ce sont des exercices de pensée politique, la pensée naissant, pour Arendt, d’évènements de l’expérience vécue à laquelle elle doit demeurer liée comme aux seuls guides propres à l’orienter.

La première partie traite de la rupture moderne dans la tradition et du concept d’histoire par lequel l’âge moderne a espéré remplacer les concepts de la métaphysique traditionnelle.

La deuxième partie, qui présuppose la lecture de la première, discute de deux concepts politiques centraux, l’autorité et la liberté, pour lesquels des questions ne se posent que si aucune des réponses fournies par la tradition ne sont plus bonnes ni utilisables.

Les quatre essais de la dernière partie, enfin, sont des franches tentatives pour appliquer le mode de pensée mis à l’épreuve dans les deux premières parties du livre aux problèmes actuels immédiats auxquels nous sommes confrontés, non, certes, pour trouver des solutions déterminées mais dans l’espoir de clarifier les problèmes et d’acquérir quelque assurance dans la confrontation de questions spécifiques.

Pour Arendt le commencement et la fin de notre tradition de pensée politique sont clairement définis : les doctrines de Platon et Aristote, d’une part, les théories de Marx[1], d’autre part.

Avec l’allégorie de la caverne, dans La République, Platon décrivit le domaine des affaires humaines, le vivre-ensemble des hommes, en termes d’obscurité et de confusion dont ceux qui aspirent à l’être vrai doivent se détourner pour découvrir le ciel clair des idées éternelles.

Marx déclara, quant à lui, que la philosophie et sa vérité ne se trouvent pas en dehors des affaires des hommes et de leur monde commun mais précisément en eux, et ne peuvent être « réalisées » que dans le domaine du vivre-ensemble qu’il appelle société.

La tradition commença lorsque le philosophe se détourna de la politique puis y revint afin d’imposer ses normes aux affaires humaines. La fin arriva quand un philosophe se détourna de la philosophie afin de la « réaliser » dans le monde, de « transformer le monde ».

Chacune des thèses de Marx acquiert sa signification en contredisant certaines vérités traditionnellement admises jusqu’au commencement de l’âge moderne. « Le travail a créé l’homme » défie le Dieu créateur, le mépris du travail et la glorification de la raison. « La violence est la sage-femme de toute vieille société grosse d’une nouvelle » défie la tradition où la violence est le recours ultime dans les rapports entre nation et la plus honteuse des actions de politique intérieure puisqu’elle est le signe de la tyrannie. Elle défie aussi la vision issue d’Aristote de l’homme comme être s’accomplissant dans la parole et la vie de la cité, la polis, où l’obéissance est obtenue par la persuasion et non par la force. Enfin, la glorification par Marx de la violence renie la parole, le logos, forme d’échange considérée traditionnellement comme la plus humaine. « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer » s’oppose au côté hors du monde de la philosophie de Platon à Hegel. Surtout, elle prédit que le monde des affaires humaines deviendra un jour identique au royaume des idées où le philosophe se meut, que la philosophie sera un jour la réalité de sens commun pour tous.

Ces trois thèses, conçues dans les termes traditionnels qu’elles discréditent, entrainent, selon Arendt, Marx dans des difficultés plus grandes qu’il n’avait prévu, chacune contenant une contradiction insoluble dans ses propres termes. Marx, à la manière de Kierkegaard[2] et Nietzche[3], essaie désespérément de penser contre la tradition tout en lui empruntant ses instruments conceptuels.

Notre tradition de pensée politique commença lorsque Platon découvrit qu’il était en somme inhérent à l’expérience philosophique de se détourner du monde commun des affaires humaines ; elle prit fin lorsque rien ne resta de cette expérience que l’opposition de la pensée et de l’action, qui, privant la pensée de réalité et l’action de sens, les rend toutes deux insignifiantes.[4]

En fouillant le passé Arendt découvre que la tradition est un concept politique inventé par les Romains, en partant de la pensée et de la culture classiques grecques. La tradition devint et demeura, après eux, le fil conducteur à travers le passé et la chaîne à laquelle chaque nouvelle génération, sciemment ou non, était attachée dans sa compréhension du monde et dans sa propre expérience. Mais seules deux périodes dans l’histoire furent conscientes du fait-tradition en assimilant le grand âge à l’autorité : Rome puis le Romantisme. La Renaissance fut, au contraire, une première tentative pour rompre les liens de la tradition et consacrer un passé sur lequel elle n’aurait aucune prise.

Ni la révolte du XIXe siècle, avec le défi lancé par Kierkegaard, Marx et Nietzche à la tradition dans les domaines religieux, politiques et philosophiques, en renversant consciencieusement la hiérarchie des concepts, ni le contremouvement de pensées rigoristes et contraignantes qui la suivirent ne furent la cause de la rupture dans notre histoire.

La rupture naquit d’un chaos de problèmes de masses sur la scène politique et d’opinions de masse dans le domaine spirituel que les mouvements totalitaires, au moyen de la terreur et de l’idéologie, cristallisèrent en une nouvelle forme de gouvernement et de domination. La domination totalitaire ne peut être comprise à l’aide des catégories usuelles de la pensée politique, et ses « crimes » ne peuvent être jugés avec les critères moraux traditionnels ni punis à l’intérieur du cadre légal de notre civilisation. La rupture dans notre tradition est maintenant un fait accompli. Elle ne résulte pas du choix délibéré de quelqu’un susceptible d’être changé par une décision à venir.

Pour Arendt les tentatives, après Hegel, de ces trois grands penseurs pour se dégager des types de pensée qui avaient gouverné l’Occident pendant plus deux mille ans peuvent avoir annoncé cet évènement, aider à l’éclairer, mais ne l’ont certainement pas causé. L’évènement lui-même marque la séparation entre l’âge moderne –se développant avec les sciences de la nature au XVIIe siècle, atteignant son apogée politique avec les révolutions du XVIIIe siècle, et déployant ses implications générales après la Révolution industrielle du XIXe siècle –et le monde du XXe siècle né de la chaine de catastrophes déclenchée par la Première Guerre mondiale. Tenir les penseurs du XIXe siècle, rebelles à la tradition, pour responsables de la structure et de la physionomie du XXe siècle est même plus dangereux qu’injuste, les implications manifestes de la domination totalitaire réelle allant bien au-delà de leurs idées les plus radicales ou les plus aventureuses. Ils ont dû faire face à un monde envahi par de nouveaux problèmes et des difficultés que tradition de pensée était incapable d’éclairer. Le silence de cette obscurité était effrayante. Quand, avec l’évènement totalitaire, la rupture de la tradition se produisit réellement l’obscurité se dissipa.

Mais le tonnerre de l’explosion finale a également submergé le silence précédent lourd de menaces qui nous répond toujours chaque fois que nous osons demander, non pas « Contre quoi combattons-nous ? » mais « Pour quoi combattons-nous ? » Ni le silence de la tradition ni la réaction contre elle des penseurs du XIXe siècle ne suffiront jamais à expliquer ce qui s’est effectivement passé. Le caractère non délibéré de la rupture lui confère un aspect irrévocable que les évènements seuls –jamais les pensées –peuvent avoir.

Kierkegaard, Marx et Nietzche sont pour nous, écrit Arendt, comme les guides d’un passé qui a perdu son autorité. Ils furent les premiers à oser penser sans être guidés par quelque autorité que ce soit. Mais, pour le meilleur et le pire, ils furent encore retenus par le cadre des catégories de la grande tradition. Nous en sommes davantage dégagés. Plus encore, notre culture, par la fausse glorification de laquelle les bourgeois essayèrent de pallier la perte de l’autorité authentique, ressemble pour nos contemporains, écrit Arendt, à un champ de ruines qui peut à peine susciter leur autorité. Bien que déplorable, cette situation offre implicitement la grande chance de pouvoir regarder le passé avec des yeux que ne distrait aucune tradition, avec une immédiateté qui a disparu de la lecture et de l’écoute occidentales depuis que la civilisation romaine s’est soumise à l’autorité de la pensée grecque.

Les révoltes contre la tradition furent l’œuvre de trois hommes qui avaient fait l’expérience de quelque chose de nouveau qu’ils essayèrent presque instantanément de maîtriser et de résoudre en quelque chose d’ancien. Pour Arendt, leur commun échec ne remet en question ni la grandeur des entreprises ni leur pertinence pour la compréhension du monde moderne.

Chaque tentative tint compte, à sa façon, des traits de modernité qui étaient incompatibles avec notre tradition et cela avant même que la modernité se fut pleinement révélée dans tous ses aspects.

Kierkegaard sut que l’incompatibilité de la science moderne et des croyances religieuses résidait d’abord dans le conflit entre un esprit de doute qui ne peut se fier qu’à ce qu’il a établi lui-même et la traditionnelle confiance en ce qui a été donné et apparaît dans son être vrai à la raison humaine. Cependant sa tentative pour sauver la foi de l’assaut de la modernité rendit moderne la religion elle-même, c’est-à-dire sujette au doute et à la défiance.

Marx sut que l’incompatibilité entre la pensée politique classique et le paysage politique moderne résidait dans le fait accompli des Révolutions française et industrielle qui, ensemble, avaient élevé le travail, et sa productivité, de la plus méprisée à la plus haute des activités humaines. C’est à partir du travail, c’est-à-dire de la nécessité au sens traditionnel, que Marx s’efforça de sauver la pensée philosophique tenue par la tradition pour la plus libre de toutes les activités humaines. Cependant en déclarant « vous ne pouvez pas supprimer la philosophie sans la réaliser », il commença à assujettir également la pensée au despotisme de la nécessité, à la « loi d’airain » des forces productives dans la société.

La dévaluation nietzschéenne des valeurs naît de l’incompatibilité entre les « idées » traditionnelles qui, en tant qu’unités transcendantes, avaient servi à reconnaître et à mesurer les pensées et actions humaines, et la société moderne qui avait dissout toutes les normes de ce genre dans les relations entre ses membres, les établissant comme « valeurs fonctionnelles », comme entités d’échange. Le « bien » perd ainsi son caractère d’idée, de norme, permettant de peser et reconnaître le bien et le mal et devient une valeur qui peut être échangée avec d’autres, comme celles de convenance et de pouvoir. Nietzche semble avoir méconnu l’origine aussi bien que la modernité du terme de « valeur » lorsqu’il l’agréa comme une notion clef dans son assaut contre la tradition. Personne ne sut mieux que lui tracer son chemin à travers le labyrinthe spirituel moderne, où souvenirs et idées du passé sont accumulés comme s’ils avaient toujours été des valeurs que la société eût dépréciées chaque fois qu’elle avait besoin de meilleurs articles, plus nouveaux. Mais lorsqu’il proclama qu’il avait découvert de « nouvelles et plus hautes valeurs », il retomba dans les illusions qu’il avait contribué à détruire en acceptant la vieille idée traditionnelle –mesurer à l’aide d’unités transcendantes – mais dans sa forme la plus nouvelle et la plus hideuse, exportant le caractère relatif des valeurs dans les domaines même dont il avait voulu affirmer la dignité absolue – la puissance, la vie et l’amour de l’homme pour son existence terrestre.

En une indépendance complète les uns par rapport aux autres, ces trois penseurs arrivèrent à la conclusion que leur entreprise, dans les termes de la tradition, ne pouvait être menée à bien que par une opération intellectuelle décrite par les images de sauts, retournements et renversements de concepts. Kierkegaard parle de son saut du doute dans la croyance. Marx remet Platon et toute la tradition platonicienne sur ses pieds, sautant du royaume de la nécessité dans celui de la liberté. Nietzche comprend sa philosophie comme « retournement du platonisme » et « transmutation de toutes les valeurs ».

Ces opérations de retournement avec laquelle s’achève la tradition remet en lumière, pour Arendt, son commencement. La première entreprise de retournement c’est celui de tout l’être humain raconté par Platon dans la parabole de la caverne dans La République.

Le premier retournement a lieu dans la caverne quand l’un des habitants, après s’être délivré, se retourne vers l’arrière de la caverne où un feu éclaire les choses dont il ne voyait, jusque-là, que les ombres projetées sur l’écran.

Le deuxième est de se détourner de la caverne vers le ciel clair où les idées apparaissent comme les essences vraies des choses de la caverne, illuminées par le soleil, rendant l’homme capable de voir et les idées de resplendir face à lui.

Le troisième est de retourner dans la caverne, de quitter le royaume des essences éternelles pour évoluer à nouveau dans celui des choses périssables et mortelles.

Cet habitant qui se retourne, c’est le philosophe, amoureux de la vérité et de la lumière.

Depuis la naissance de la science moderne dont l’esprit s’exprime dans la philosophie cartésienne du doute, ce cadre conceptuel de la tradition n’est plus assuré. La hiérarchie traditionnelle entre la contemplation et l’action, qui veut que la vérité soit en dernière instance perçue par une vision sans parole et sans action, ne peut être maintenue dans des conditions où la science devient active et fait afin de connaître.

La notion de théorie a changé de sens. Elle ne désigne plus un système de vérités données à la raison et aux sens. Elle est devenue la théorie scientifique moderne qui est une hypothèse de travail changeant selon les résultats qu’elle produit et dépendant, non de ce qu’elle révèle, mais de la question de savoir si elle fonctionne. Les idées platoniciennes ont perdu leur pouvoir d’illuminer le monde et l’univers. Elles devinrent, avec Kant, les forces, limitantes qui règlent l’esprit rationnel propre à l’homme. Puis, après la perte de la primauté de la raison sur le faire avec la transformation du monde entier par la Révolution industrielle, ces idées devinrent de simples valeurs dont la validité est déterminée, non par un homme, mais par la société comme totalité dans ses besoins fonctionnels en perpétuel changement.

Ces valeurs sont les seules « idées » laissées aux hommes socialisés. Ceux-ci sont des hommes qui ont décidé de jamais quitter la caverne des affaires humaines quotidiennes, privés, peut-être, par la fonctionnalisation intégrale de la société de la capacité d’être saisis d’émerveillement en face de ce qui est tel qu’il est.

Cette mutation bien réelle est reflétée et annoncée dans la politique de Marx. Si, en renversant de fond en comble la tradition à l’intérieur de son cadre, il ne se débarrassa pas vraiment des idées platoniciennes, il prît bien acte, écrit Arendt, de l’obscurcissement du ciel clair où ces idées étaient jadis devenues visibles aux yeux des hommes.

1. Histoire et nature

Hérodote[1], considéré comme le père de l’histoire occidentale, explicite dans Les Guerres médiques sa compréhension de la tâche de l’histoire : sauver les actions humaines de la futilité qui vient de l’oubli. Une telle conception était enracinée dans le concept et l’expérience grec de la nature qui comprenait toutes les choses qui se développent par elles-mêmes sans l’assistance d’hommes ou de dieux, et qui, par conséquent, sont immortelles. Les hommes étaient les « mortels », les animaux n’existant que comme membres de leur espèce et non comme individus. Les grandes actions et les grandes œuvres des mortels, thème du récit historique, n’étaient pas vues comme les parties d’un tout qui les enveloppe ou d’un processus, mais comme des gestes singuliers qui interrompaient le mouvement circulaire de la vie biologique. La substance de l’histoire était constituée par ces interruptions autrement dit par l’extraordinaire.

Notre concept moderne de l’histoire va de pair avec notre concept de la nature. Depuis le début du XXe siècle la technologie a émergé comme le point de rencontre des sciences de la nature et des sciences historiques. Les sciences sociales sont devenues pour l’histoire ce que la technologie avait été pour la physique et ont recours à l’expérience de la même façon que les sciences de la nature. Elles traitent l’homme comme un être entièrement naturel dont le processus de vie peut être manipulé de la même manière que tous les autres processus.

La technologie renvoie à la connexion, entre les conceptions de la nature et de l’histoire apparue avec la naissance de l’époque moderne aux XVIe et XVIIe siècles. Connexion autour du concept de processus, qui remplace, celui qui faisait dans l’antiquité la connexion entre l’histoire et la nature, le concept d’immortalité. Contre son désespoir de ne jamais expérimenter et connaître adéquatement tout ce qui lui a été donné et non fait par lui, l’homme moderne a mobilisé sa capacité ultime, l’action. Il a pris conscience que l’homme, où qu’il agisse, déclenche des processus. L’histoire est devenue un processus et a repris les mots clés de développement et de progrès aux nouvelles branches de la science de la nature apparue au XIXe siècle, en particulier la biologie et la géologie.

Le monde technologique dans lequel nous vivons diffère profondément du monde mécanisé surgi de la Révolution industrielle. Cette différence est celle existant entre l’action et l’œuvre. Avec l’industrialisation, mécanisation de processus de travail et progrès dans la fabrication des objets, l’attitude de l’homme envers la nature restait celle de l’homme fabricateur, auquel la nature donne le matériau à partir duquel est érigé l’artifice humain. Mais le monde où nous vivons est beaucoup plus déterminé par l’action de l’homme dans la nature, la création de processus naturels qui sont amenés dans l’artifice humain et le domaine des affaires humaines, que par l’édification et la préservation d’un monde humain comme une entité relativement permanente. Avec l’introduction de toutes les caractéristiques et de tous les dangers de l’action vus dans Condition de l’homme moderne –irréversibilité, imprévisibilité, absence d’auteurs –et l’impossibilité d’appliquer les remèdes propres au domaine des affaires humaines : le pardon et la promesse.

Aussi Arendt encourage-t-elle « une réflexion soutenue et plus serrée sur la nature et les potentialités intrinsèques de l’action, qui n’a jamais auparavant révélé aussi ouvertement sa grandeur et ses dangers ».

[1]484 av. J.C. – 425 av. J.C.

2. L’Histoire et l’immortalité terrestre

Le concept d’un processus pénétrant l’histoire comme la nature sépare l’âge moderne du passé plus profondément qu’aucune autre idée. Pour l’historiographie grecque et romaine, si différentes qu’elles soient l’une de l’autre, il allait de soi que la signification ou la leçon de chaque évènement était révélée en et par lui-même. Causalité et contexte n’étaient exclus mais vus dans une lumière fournie par l’évènement lui-même. Tout ce qui était fait ou arrivait contenait et dévoilait sa part de signification « générale » à l’intérieur des limites de sa forme individuelle et n’avait pas besoin, pour devenir significatif, d’être englouti dans un processus évolutif.

Notre notion de processus historique confère à la simple succession temporelle une importance et une dignité qu’elle n’a jamais eues auparavant.

Pour la première fois, l’histoire de l’humanité s’étend en arrière jusqu’à un passé infini, que nous pouvons reculer à volonté en y poursuivant plus loin la recherche comme elle s’étend en avant jusqu’à un futur infini. Cette double infinité élimine toute notion de commencement et de fin. Elle garantit l’immortalité sur terre d’une manière tout à fait semblable à celle dont la cité (polis) grecque ou la république romaine avaient garanti à la vie humaine et aux actions humaines, pour autant qu’elles révélaient quelque chose d’essentiel et de grand, une permanence strictement humaine et terrestre dans ce monde.

Mais cette permanence est confiée à un processus en devenir, différent d’une structure stable. Ce processus immortalisant est devenu indépendant des cités, des États et des nations. Il enveloppe toute l’humanité dont l’histoire fut, en conséquence, vue par Hegel comme un développement ininterrompu de l’esprit. L’humanité cesse d’être seulement une espèce de la nature, et ce qui distingue l’homme de l’animal n’est plus simplement qu’il a la parole ou qu’il a la raison. Sa vie même le distingue maintenant, seule chose que la définition traditionnelle lui faisait partager avec les animaux.

Ce qu’est leur espèce pour les animaux et les plantes, cela est l’histoire pour les êtres humains.[1]

[1] CC, p. 102

3. Histoire et politique

Dans tout examen du concept moderne de l’histoire, l’un des problèmes cruciaux est d’expliquer son apparition soudaine pendant le dernier tiers du XVIIIe siècle. La conviction de l’époque moderne selon laquelle l’homme peut seulement connaître ce que lui-même a fait semblait être en accord avec une glorification de l’action plutôt qu’avec l’attitude fondamentalement contemplative de l’historien et de la conscience historique en général. Et, de fait la transformation hégélienne de la métaphysique en philosophie de l’histoire fut précédée par une tentative de se débarrasser de la métaphysique au profit d’une philosophie de la politique (Hobbes[1], Locke[2] et Hume[3]).

Pour Hegel[4], comme avant pour Vico[5], l’importance du concept d’histoire était essentiellement théorique. Il n’arriva jamais à aucun d’eux d’appliquer directement ce concept en en faisant un principe d’action. Selon eux, la vérité se révélait au regard contemplatif et rétrospectif de l’historien. Celui-ci étant capable de voir le processus comme un tout, est bien placé pour voir de haut les « buts étroits » des hommes en leurs actions et se concentrer plutôt sur les « buts plus élevés » qui se réalisent derrière leur dos (Vico).

Marx[6] combina cette idée de l’histoire avec les philosophies politiques téléologiques des premiers stades de l’époque moderne. Sa philosophie politique ne fut pas fondée sur une analyse de l’action et des hommes agissants mais, à l’opposé, sur le souci hégélien de l’histoire. Ce furent l’historien et le philosophe de l’histoire qui se politisèrent. Du coup, la très vieille identification de l’action avec le faire et la fabrication (l’œuvre) fut augmentée et perfectionnée d’une identification du regard contemplatif de l’historien avec la contemplation du modèle[7] qui guide l’artisan, transformant les inconnaissables « buts plus élevés » en projets à réaliser. Marx conçut alors le sens hégélien de l’histoire –le développement et l’actualisation progressive de l’idée de Liberté –comme la fin de l’action humaine, fin ultime envisagée comme le produit final d’un processus de fabrication.

Mais ni la liberté ni aucun autre sens ne peuvent jamais être le produit d’une activité humaine au sens où la table est clairement le produit final de l’activité du menuisier.

L’absence de sens croissante du monde moderne n’est peut-être nulle part plus clairement présagée que dans cette identification du sens et de la fin. Tout se passa comme si le sens avait lui-même quitté le monde des hommes. Comme si les hommes se trouvaient abandonnés à une chaîne infinie de buts dans la progression de laquelle l’absence de sens de tous les accomplissements passés était constamment annulée par des buts à venir. Comme si les hommes étaient soudain frappés d’aveuglement à l’égard de distinctions fondamentales telles que celle entre la signification et la fin, entre le général et le particulier, entre le « en considération de » et le « afin que ». Comme si le menuisier oubliait que seuls ses actes particuliers sont accomplis dans le mode du « afin que », mais que toute sa vie de menuisier est régie par quelque chose de tout à fait différent, à savoir une idée plus vaste « en considération de » laquelle, principalement, il est devenu menuisier.

Nous retrouvons ici la vieille tentative d’échapper aux déceptions et à la fragilité de l’action humaine en la construisant à l’image de la fabrication[8]. Chaque fois que nous entendons parler de buts grandioses de la politique, comme d’établir une nouvelle société où la justice sera à jamais garantie, ou de faire une guerre qui mettra fin à toutes les guerres, ou d’assurer la démocratie au monde entier, nous nous mouvons à l’intérieur de ce mode de pensée. Marx est le dernier des penseurs qui se tiennent à la limite entre le premier intérêt de l’époque moderne pour la politique et son souci tardif de l’histoire.

Pendant longtemps on a pensé pouvoir échapper aux particularités de l’action en insistant sur le « sens » du processus de l’histoire en son entier, les actions singulières et contingentes conduisant inévitablement à une succession d’évènements formant une histoire restituable en un récit intelligible et devenant la grande dimension où les hommes pouvaient se « réconcilier » avec la réalité (Hegel).

[1] Thomas Hobbes (1588 – 1679) est un philosophe anglais dont l’œuvre majeure est le Leviathan.

[2] John Locke (1632 - 1704) est un philosophe anglais, l'un des principaux précurseurs des Lumières.

[3] David Hume1( 1711 – 1776) est un philosophe, économiste et historien britannique, l'un des plus importants penseurs des Lumières écossaises.

[4] Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770 – 1831) est un philosophe allemand. Son œuvre, postérieure à celle de Kant, est l'une des plus représentatives de l'idéalisme allemand et a eu une influence décisive sur l'ensemble de la philosophie contemporaine.

[5] Giambattista Vico (1668 -1744) est un philosophe italien, qui élabora une métaphysique et une philosophie de l'histoire.

[6] 1818 - 1883

[7] L’eidos ou « forme » d’où Platon avait tiré ses « idées ».

[8] Voir Condition de l’homme moderne et le premier cours de cette saison

4. Épilogue

Aujourd’hui cette manière de se réconcilier avec la réalité parait être réfutée simultanément par les champs physique et politique. Tout se passe comme si les hommes étaient en état de démontrer presque toutes les hypothèses qu’ils ont pu choisir d’adopter, non seulement dans le champ des constructions purement mentales de l’histoire mais aussi bien dans les sciences de la nature.

Ce qui est en train de saper toute la notion moderne selon laquelle la signification est contenue dans le processus envisagé comme un tout est que nous pouvons prendre n’importe quelle hypothèse et agir en faisant fond sur elle, avec une série de résultats dans la réalité qui non seulement ont du sens mais marchent. Cela veut dire que tout est possible non seulement dans le domaine des idées mais dans le champ de la réalité elle-même.

Arendt note qu’elle retrouve ici la conviction sur laquelle, en dernière analyse, elle a fait reposer le phénomène totalitaire.

L’époque moderne, avec son aliénation du monde croissante, a conduit à une situation où l’homme, où qu’il aille ne rencontre que lui-même. Tous les processus de la terre et de l’univers se sont révélés faits par l’homme, réellement ou potentiellement. Ces processus ont dévoré l’objectivité solide du donné et fini par retirer son sens au processus unique total, conçu à l’origine pour leur donner sens et par agir comme l’espace-temps éternel dans lequel ils pouvaient tous s’écouler et être ainsi délivrés de leurs conflits mutuels et de leur incompatibilité. C’est ce qui s’est produit pour notre concept d’histoire, comme pour notre concept de la nature.

Cette double disparition du monde –la disparition de la nature et celle de l’artifice humain au sens le plus large, qui inclurait toute l’histoire –a laissé derrière elle une société d’hommes qui, privés d’un monde commun qui les relierait et les séparerait en même temps, vivent dans une séparation et un isolement sans espoir ou bien sont pressés ensemble en une masse. Car une société de masse n’est rien de plus que cette espèce de vie organisée qui s’établit automatiquement parmi les êtres humains quand ceux-ci conservent des rapports entre eux mais ont perdu le monde autrefois commun à tous.[1]

[1] CC, p. 119-120

Ou plutôt : que fut l’autorité ? Car pour Arendt c’est le fait que l’autorité a disparu du monde moderne qui nous incite à soulever cette question. Dans l’impossibilité de nous appuyer sur des expériences authentiques et indiscutables, communes à tous, le mot a été obscurci par la controverse et la confusion. Alors que seuls les spécialistes de sciences politiques se rappellent que ce fut un concept fondamental pour la théorie politique, presque tout le monde reconnait qu’une crise croissante de l’autorité a accompagné le développement du monde moderne dans notre siècle. C’est sur l’arrière fond de cette crise et l’effondrement de toutes les autorités traditionnelles qu’ont pu se développer les mouvements totalitaires et s’installer la forme de gouvernement entièrement nouvelle analysée par Arendt dans Les origines du totalitarisme.

Le symptôme le plus significatif de cette crise et qui en montre, selon Arendt, la profondeur et le sérieux, est qu’elle a gagné des sphères prépolitiques comme l’éducation et l’instruction des enfants, où l’autorité au sens le plus large, avait toujours été acceptée comme une nécessité requise autant par des besoins naturels, la dépendance de l’enfant, que politiques, la continuité d’une civilisation constituée, qui ne peut être assurée que si les nouveaux venus par la naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers. [1]

La thèse que soutient, dans cet essai, Arendt est que la réponse à sa question ne peut aucunement être trouvée dans une définition de la nature ou de l’essence de « l’autorité en général ». Ce que nous avons perdu dans le monde moderne est une forme bien spécifique d’autorité, qui a eu cours à travers tout le monde occidental pendant une longue période. Aussi propose-t-elle de reconsidérer ce que l’autorité a été historiquement et les sources de sa force et de sa signification. Non sans apporter quelques précisions au préalable pour être sûrs que nous envisageons et étudions le même phénomène et non d’autres questions, connexes ou non.

Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité, d’autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l’égalité et opère par un processus d’argumentation. Là où on a recours à des arguments, l’autorité est laissée de côté. Face à l’ordre égalitaire de la persuasion, se tient l’ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par la force et à la persuasion par arguments. (La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu’ils ont en commun, c’est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnait la justesse et la légitimité et où tous deux ont d’avance leur place fixée.)[2]

Arendt conteste ainsi l’identification fonctionnelle trouvée aussi bien chez les libéraux que les conservateurs : l’autorité c’est tout ce qui fait obéir les gens. Elle propose traiter de la question suivante.

Quelle espèce de monde s’est achevée avec la remise en cause totale de tout concept d’autorité par l’époque moderne?

Si le mot et le concept d’autorité sont d’origine romaine, quelques traits de la philosophie grecque ont eu une influence décisive sur sa formation.

Arendt présente et analyse les deux tentatives grecques pour établir un concept d’autorité (sans le mot) en termes de dirigeants et de dirigés : celle de Platon et celle d’Aristote.

Platon, emprunte ses exemples à la sphère de la fabrication. Il cherche, après la mort de Socrate, un moyen de diriger plus efficace que la persuasion mais qui n’use pas de la violence qui détruirait la vie politique telle que les Grecs la comprenaient. Dans sa recherche d’un principe légitime de contrainte Platon est guidé à l’origine par les modèles de relations où le savoir du spécialiste inspire confiance (timonier d’un navire et ses passagers, médecin et son malade) ou par ceux où celui qui commande et celui qui obéit appartiennent à deux catégories d’être complètement différentes dont l’une est implicitement assujettie à l’autre (le berger et son troupeau, le maître et l’esclave). Il cherche une relation où l’élément de contrainte réside dans la relation elle-même antérieurement à l’expression même du commandement. Il la trouve dans le ciel lumineux des idées qui s’étend au-dessus de la caverne de l’existence humaine. Idées qui, comme les « formes » des objets vues par l’œil interne de l’artisan qui les reproduit dans la réalité par imitation, deviennent les normes inébranlables, « absolues » du comportement et du jugement politiques et moraux. Sa recherche de la meilleure forme de gouvernement se révèle être la recherche du meilleur gouvernement pour les philosophes, puis conduit à un gouvernement où les philosophes sont devenus les gouvernants de la cité. Rien de surprenant pour des témoins de la mort de Socrate. Cet aspect de la doctrine de platonicienne a eu une très grande influence sur la tradition occidentale. La caractéristique essentielle des formes spécifiquement autoritaires de gouvernement remonte à cette applicabilité des idées dans la philosophie politique de Platon.

Aristote, trop conscient de la différence entre l’action et la fabrication, n’emprunte pas ses exemples à la sphère de la fabrication. Sa raison pour maintenir que « tout corps politique est composé de ceux qui commandent et ceux qui sont commandés » ne dérive pas de la supériorité du spécialiste sur le profane. Aristote, à la connaissance d’Arendt, est le premier à faire appel, afin d’établir la domination dans le domaine des affaires humaines, à la « nature », qui « a institué la différence…entre les jeunes et les vieux, destinés les uns à être commandés et les autres à commander ». Contredisant de manière flagrante sa définition de la cité (polis) comme communauté d’égaux en vue d’une vie qui soit potentiellement la meilleure ». Empruntant ses exemples et ses modèles à une sphère prépolitique, au domaine privé de la maisonnée et aux expériences d’une économie d’esclaves. Substituant à l’éducation des jeunes par les anciens la domination. Alors même que dans le domaine politique, souligne Arendt, on a toujours affaire à des adultes qui ont passé l’âge de l’éducation et ont, ainsi, le droit de participer au maniement des affaires publiques. Exemple cependant plein de sens parce que la nécessité de « l’autorité » est plus plausible et évidente dans l’éducation que nulle part ailleurs. Il est significatif, pour Arendt, que notre temps veuille extirper cette forme extrêmement limité et politiquement sans importance de l’autorité.

Ces efforts de la philosophie grecque pour trouver un concept de l’autorité qui empêcheraient la détérioration de la cité (polis) et sauvegarderait la vie du philosophe échouèrent. Il leur manqua une connaissance de l’autorité basée sur une expérience politique immédiate.

Les Romains, dans leur recherche infatigable de la tradition et de l’autorité, reconnurent dans la philosophie grecque leur plus haute autorité dans toutes les choses de la théorie et de la pensée. Ils furent capables d’en réussir l’intégration parce qu’à la fois l’autorité et la tradition avaient joué un rôle décisif dans la vie politique de la République romaine.

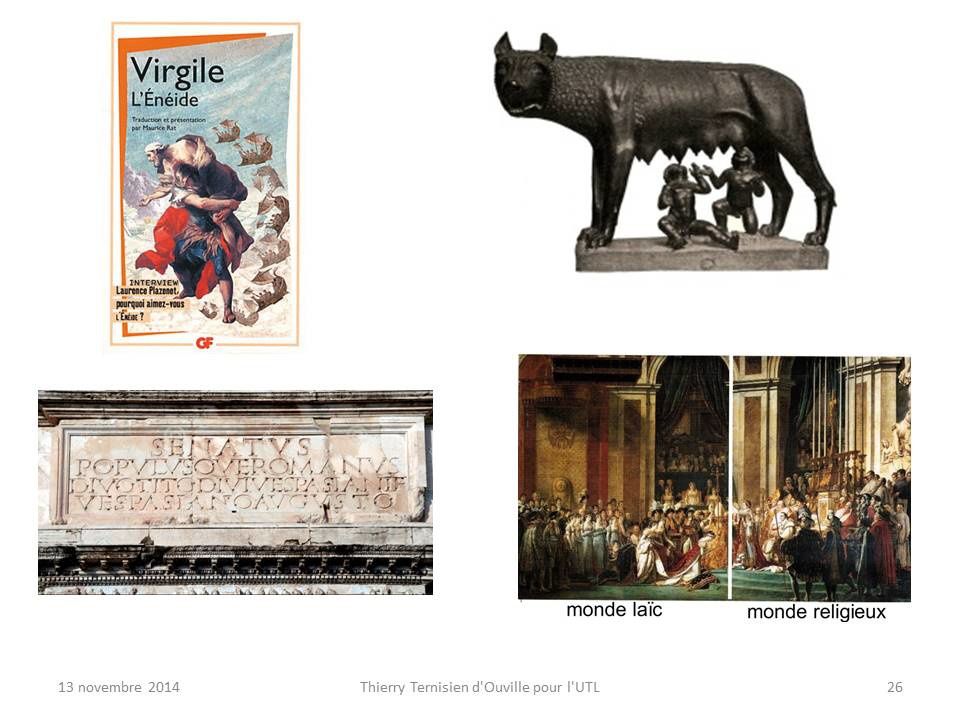

Au cœur de la politique romaine, depuis le début de la république jusqu’à la fin de l’ère impériale, se tient la conviction du caractère sacré de la fondation, au sens où une fois que quelque chose a été fondé il demeure une obligation pour toutes les générations futures. S’engager dans la politique voulait dire d’abord et avant tout conserver la fondation de la cité de Rome. [1]

La fondation de Rome, racontée par Virgile dans l’Énéide forme le contenu profondément politique de la religion romaine. Ici religion voulait dire littéralement re-ligare : être lié en arrière à l’énorme effort, déployé pour fonder pour l’éternité. C’est dans ce contexte que sont apparus le mot et le concept d’autorité. Le mot auctoritas dérive du verbe augere, « augmenter », et ce que l’autorité augmente constamment, c’est la fondation. Les hommes dotés d’autorité étaient les anciens, le Sénat, qui l’avaient obtenue par transmission de ceux qui avaient posé les fondations, les ancêtres. L’autorité des vivant était toujours dérivée de l’autorité des fondateurs. L’autorité, au contraire du pouvoir, avait ses racines dans le passé, un passé aussi présent dans la vie réelle de la cité que le pouvoir et la force des vivants.

La caractéristique la plus frappante de ceux qui étaient en autorité est qu’ils n’avaient pas le pouvoir. Tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l’autorité appartient au Sénat. [2] Pour les Romains la pyramide représentant l’ordre hiérarchique n’avait pas son sommet dans la hauteur d’un ciel situé au-dessus (Platon) ou au-delà de la terre (le christianisme), mais dans la profondeur d’un passé terrestre.

Dans ce contexte essentiellement politique, le passé était sanctifié par la tradition qui transmettait d’une génération à l’autre le témoignage des ancêtres, témoins et créateurs de la fondation sacrée et qui l’avaient augmentée avec les siècles. Les Romains pensèrent avoir aussi besoin de pères fondateurs et d’exemples autoritaires dans les choses de la pensée et dans les idées. Ils admirent les grands « ancêtres » grecs comme leurs autorités pour la théorie, la philosophie, et la poésie. La pensée politique platonicienne devint ainsi l’origine de la théorie politique occidentale. Mais le conflit, à son origine, entre philosophie et politique, entre le citoyen et le philosophe, fut, lui, oublié.

De même la trinité romaine, de la religion de l’autorité et de la tradition devint et resta le trait dominant de la pensée philosophique occidentale pendant la plus grande partie de notre histoire. Mais la source où elle avait puisé sa légitimité, la fondation de Rome, fut, elle, oubliée. La trinité romaine non seulement survécut à la transformation de de la République en l’Empire, mais pénétra partout où la pax romana créa la civilisation occidentale sur des bases romaines.

L’esprit romain put même à survivre l’écroulement de l’empire. Les chrétiens qui avaient lancé une malédiction sur tout le domaine des affaires publiques et juré de vivre dans le retrait, découvrirent dans leur foi quelque chose qui pouvait être compris comme un évènement mondain et transformé en un nouveau commencement terrestre auquel le monde était une fois de plus relié (religare). Cette transformation fut l’œuvre de Saint Augustin[3], le seul grand philosophe que les Romains eurent jamais. La fondation de la cité de Rome étant répété dans la fondation de l’Église catholique, avec un contenu , bien sûr, radicalement différent, la trinité romaine de la religion, de l’autorité et de la tradition put être reprise par l’ère chrétienne. Le signe le plus visible en fut, peut-être, que l’Église, quand elle se lança au Ve siècle dans sa grande carrière politique, adopta immédiatement la distinction romaine entre l’autorité et le pouvoir, revendiquant pour elle-même la vieille autorité du Sénat et abandonnant le pouvoir aux princes du monde. Le miracle de la permanence se répéta, la longévité de l’Église comme institution publique ne pouvant être comparée, dans le cadre de notre histoire, qu’avec les mille ans de l’histoire romaine.

Une chose est particulièrement frappante pour Arendt. Alors que tous les modèles et exemples de relations autoritaires (médecin, spécialiste, timonier, maître, éducateur, sage), tous grecs d’origine, ont été fidèlement employés et réemployés jusqu’à devenir des platitudes vides, l’unique expérience politique qui a introduit l’autorité comme mot, concept et réalité dans notre histoire, l’expérience romaine de la fondation semble avoir été entièrement perdue et oubliée.

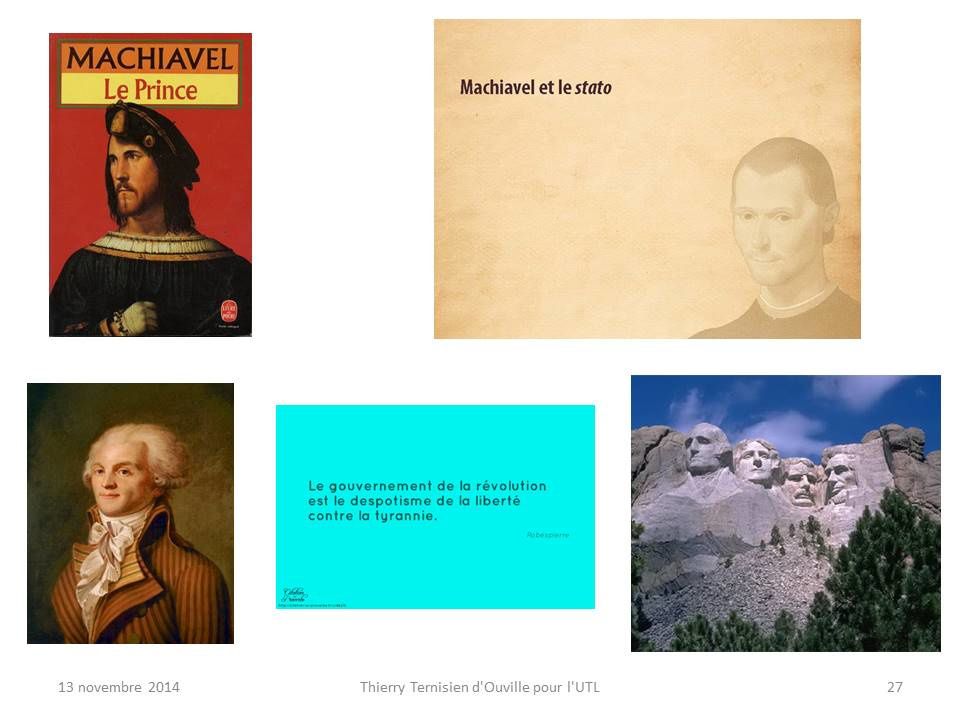

Mais il existe cependant, pour Arendt, un type d’évènement pour lequel la notion de fondation est décisive, et un penseur politique dans l’œuvre duquel ce concept est central. Ces évènements sont les révolutions de l’époque moderne et ce penseur est Machiavel[1] qui, apparu au seuil de cette époque, sans employer le mot, fut le premier à se représenter une révolution.

Machiavel redécouvrit que l’ensemble de l’histoire et de la mentalité romaines reposait sur l’expérience de la fondation. Mais là où les Romains voyaient un évènement du passé, il comprit, et Robespierre[2] après lui, la fondation entièrement à l’image de la fabrication. Comme une œuvre comportant une « fin » pour laquelle tous les « moyens », et principalement celui de la violence, sont justifiés. Comme on ne fait pas de table sans couper des arbres, d’omelette sans casser des œufs, on ne fait pas une Italie unifiée ou une République française sans tuer des gens. S’éloignant ainsi des Romains et se rapprochant de Platon qui recommandait la tyrannie comme gouvernement où « le changement est susceptible d’être le plus facile ou le plus rapide ».

Machiavel peut ainsi être considéré comme l’ancêtre des révolutions modernes qui peuvent toutes être caractérisées par la remarque de Marx selon laquelle la Révolution française est apparue sur la scène de l’histoire en costume romain. Révolutions qui sont des tentatives gigantesques pour réparer les fondations spécifiquement romaines du domaine politique mises à mal par le déclin de la trinité romaine de la religion, de la tradition et de l’autorité. De ces tentatives, pour Arendt, une seule la Révolution américaine a été un succès : les pères fondateurs ont fondé sans violence et à l’aide d’une constitution un corps politique complètement nouveau. Et ce corps politique a au moins duré jusqu’à nos jours, malgré le fait que le caractère spécifiquement moderne n’a nulle part ailleurs produit dans toutes les sphères non politique de la vie des expressions aussi extrêmes qu’aux États-Unis. [3]Les révolutions, considérées généralement, comme des ruptures radicales avec la tradition apparaissent ainsi comme des évènements où les actions des hommes sont encore inspirées et tirent leur plus grande vigueur des origines de cette tradition.

L’autorité comme on l’a connu jadis, qui naquit de l’expérience romaine de la fondation et fut interprétée à la lumière de la philosophie politique grecque, n’a nulle part été restituée, ni par les révolutions ni par le moyen encore moins prometteur de la restauration, ni surtout par les états d’esprit et courants conservateurs qui balayent parfois l’opinion publique. Car vivre dans un domaine politique sans l’autorité ni le savoir concomitant que la source de l’autorité transcende le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, veut dire se trouver à nouveau confronté, sans la confiance religieuse en un début sacré ni la protection des normes de conduite traditionnelles et par conséquent évidentes, aux problèmes élémentaires du vivre-ensemble des hommes.[4]

[1] un penseur italien de la Renaissance, philosophe, théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre, né le 3 mai 1469 à Florence, en Italie et mort le 21 juin 1527 dans la même ville

[2] 1758 - 1794

[3] Voir, dans la suite de cette saison, De la révolution puis Du mensonge à la violence.

[4] CC, p. 184-185.

Arendt commence son essai en soulevant quelques dilemmes logiquement insolubles dans lesquels nous plonge cette question. Dans toutes les questions pratiques et en particulier politiques nous tenons la liberté humaine pour une vérité qui va de soi, et c’est sur cet axiome que les lois reposent, que les décisions sont prises et que les jugements sont rendus. Dans tous les champs de travail scientifique et théorique, au contraire nous supposons que « même nos propres vies sont, en dernière analyse soumises à des causes ». La liberté tourne même au mirage avec la psychologie car « le rôle que la force joue dans la nature, comme cause du mouvement, a pour contrepartie dans la sphère mentale le motif comme cause de la conduite »[1].

Pour Arendt c’est la tradition philosophique, remontant à Saint Augustin[2] dans ce cas, qui a faussé, au lieu de la clarifier, l’idée même de la liberté en la transposant de son champ originel, le domaine de la politique et des affaires humaines en général, à un domaine intérieur, la volonté[3], où elle serait ouverte à l’introspection.

Le champ où la liberté a toujours été connue, non comme un problème, mais comme un fait de la vie quotidienne est en effet le domaine politique. L’action, don que l’homme possède, et la politique sont parmi les toutes possibilités et les capacités de la vie humaine, les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l’idée sans présumer au moins que la liberté existe. La liberté n’est pas seulement l’un des nombreux problèmes et phénomènes du domaine politique, comme la justice, le pouvoir ou l’égalité. La liberté est la condition qui fait que des hommes vivent ensemble dans une organisation politique. Sans elle la vie politique comme telle serait dépourvue de sens.

La raison d’être[4] de la politique est la liberté, et son champ d’expérience est l’action.[5]

Cette coïncidence de la politique et de la liberté ne va plus de soi après l’expérience totalitaire subordonnant toutes les sphères de la vie aux exigences de la politique. En témoigne l’écho rencontré par le crédo libéral « Moins il y a de politique, plus il y a de liberté ». Mais cette vision de la liberté comme libération de la politique a joué, avant même le totalitarisme, un grand rôle dans l’histoire de la théorie politique avec l’identification par les penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle de la liberté politique avec la sécurité. L’essor des sciences politiques et sociales aux XIXe et XXe siècles a même élargi le fossé entre la liberté et la politique. Le gouvernement est maintenant considéré comme le protecteur désigné du processus vital de la société envisagée comme un tout, des intérêts de la société et de ses individus et la liberté comme la simple limite que le gouvernement ne doit pas franchir à moins que ne soit en jeu la sécurité du développement ininterrompu de ce processus.

Mais malgré la tendance commune de la tradition et de nos propres expériences à pousser dans la direction d’un divorce entre la liberté et la politique c’est sur le « vieux truisme » que la raison d’être de la politique est la liberté et que cette liberté est expérimentée dans l’action qu’Arendt se propose et nous propose de réfléchir.

[1] Je suis Max Planck, « Causalité et libre arbitre », deux essais cités par Arendt. CC, p. 187. Max Planck est un physicien allemand. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1918 pour ses travaux en théorie des quanta. C'est l'un des fondateurs de la mécanique quantique.

[2] Il n’y a pas de préoccupation concernant la liberté dans toute l’histoire de la philosophie allant des présocratiques (VIIe siècle av. J.C.) à Plotin (205-270).

[3] Faculté qu’elle étudiera dans son dernier livre, inachevé, La vie de l’esprit.

[4] En français dans le texte original

[5] CC, p. 190

L’action, pour être libre, doit être d’une part libre de motif et d’autre part de but visé comme effet prévisible. Elle n’est pas plus sous la direction de l’entendement qu’elle n’est sous l’empire de la volonté bien qu’elle ait besoin des deux pour l’exécution de tout but particulier. Elle a sa source dans ce qu’Arendt, s’inspirant de l’analyse par Montesquieu[1] des formes de gouvernement, appelle un principe. Principe qui n’agit pas de l’intérieur, comme les motifs, et qui est trop général pour prescrire des buts particuliers. Principe qui, à la différence du but, peut être répété, est inépuisable et dont la validité, à la différence du motif, est universelle. Principe qui n’est manifeste dans le monde qu’aussi longtemps que dure l’action. Les principes en ce sens sont : l’honneur, la gloire, l’amour de l’égalité, la distinction ou l’excellence mais aussi la crainte, la méfiance ou la haine. La liberté ou son contraire apparaissent dans le monde chaque fois que de tels principes sont actualisés.

Les hommes sont libres –d’une liberté qu’il faut distinguer du fait qu’ils possèdent le don de la liberté –aussi longtemps qu’ils agissent, ni avant ni après; en effet être libre et agir ne font qu’un.[2]

C’est dans le concept machiavélien de virtù, l’excellence avec lequel l’homme répond aux occasions que le monde lui révèle sous la forme de fortuna[3], qu’Arendt trouve la meilleure illustration de la liberté inhérente à l’action. Son sens est le mieux rendu par le terme de « virtuosité » que nous utilisons pour les arts d’exécution, où l’accomplissement consiste dans l’exécution même et non dans un produit fini qui survit à l’activité. Caractère nous rappelant le fait, ignoré par Machiavel, que les Grecs utilisaient toujours des métaphores telles que le jeu de flute, la danse, la guérison et le voyage en mer pour distinguer la politique des autres activités. La cité (polis) grecque procurait autrefois aux citoyens une scène où ils pouvaient jouer ainsi une sorte de théâtre et où la liberté pouvait apparaître. Si nous comprenons le politique dans ce sens, sa fin ou sa raison d’être est bien d’établir et de conserver dans l’existence un espace où la liberté comme virtuosité puisse apparaitre.

Le caractère étrange et saisissant des tentatives de faire dériver le concept de liberté d’expériences du domaine politique tient à ce que toutes nos théories sont dominées par l’idée que la liberté est un attribut de la volonté et de la pensée plutôt que de l’action. Essentiellement parce qu’on croit que « la liberté parfaite est incompatible avec l’existence de la société » et qu’elle ne peut être tolérée qu’en dehors du domaine des affaires humaines. On trouve ainsi parmi les dogmes fondamentaux du libéralisme que le fait de penser n’est pas en lui-même dangereux et que les actions ont seules besoin d’être contenues : « Personne ne prétend que les actions doivent être aussi libres que les opinions [4]». Le libéralisme eut ainsi sa part dans le bannissement de la liberté du domaine politique.

À cette contradiction entre ces théories et le fait de considérer comme une évidence que la liberté est la raison d’être de la politique fait écho celle existant entre notre souci premier de la vie et de ses intérêts et la célébration du courage comme une des vertus politiques principales. Courage, qui n’est pas l’audace de l’aventurier qui risque joyeusement sa vie, mais celui qui est exigé par ce monde qui est le nôtre, qui existait avant nous et est destiné à nous survivre.

Le courage libère les hommes de leur souci concernant la vie, au bénéfice de la liberté politique. le courage est indispensable parce que, en politique, ce n’est pas la vie mais le monde qui est en jeu.[5]

[1] 1689 - 1755

[2] CC, p. 198

[3] La fortuna est une force non humaine, la chance, bonne ou mauvaise, qui intervient dans les affaires humaines. La virtù principale qualité du prince, renvoie à une disposition humaine de réaction, ou de non réaction, face à l'évènement. Les thèmes de la fortuna et de la virtù sont développés dans Le Prince de Nicolas Machiavel (écrit en 1513, publié en 1532). (wikipedia)

[4] John Stuart Mill cité par Arendt. CC, p. 201. John Stuart Mill (1806 - 1873) est un philosophe, logicien et économiste britannique. Il fut l'un des penseurs libéraux les plus influents du XIXe siècle. (wikipedia)

[5] CC, p. 203

Pour l’histoire du problème de la liberté, la tradition chrétienne est le facteur décisif qui fit de la liberté un phénomène de la volonté et l’identifia au libre arbitre.

Dans l’Antiquité grecque et romaine la liberté fut un concept exclusivement politique, la quintessence même de la cité et de la citoyenneté. Notre tradition philosophique de pensée politique, qui commence avec Parménide et Platon, fut fondée explicitement en opposition à cette cité et cette citoyenneté, et le mode de vie choisi par le philosophe le fut en opposition au mode de vie politique.

La liberté, centre même de la politique pour les Grecs, n’entra dans l’histoire de la philosophie que lorsque les premiers chrétiens, et spécialement saint Paul, découvrirent un concept de liberté sans rapport avec la politique, expérimenté non dans le fait d’agir et de s’associer avec d’autres, mais dans le vouloir et le commerce avec soi-même. La liberté devint le libre arbitre, un problème philosophique de premier ordre et aussi un problème politique. Mais à cause du déplacement philosophique de l’action à la volonté, l’idéal de la liberté cessa d’être la virtuosité et devint la souveraineté, idéal d’un libre arbitre indépendant des autres et en fin de compte prévalant contre eux. Idéal manifeste chez Thomas Paine[1] lorsqu’il affirme que « pour être libre il suffit à l’homme qu’il le veuille » ou chez Lafayette[2] « Pour qu’une nation soit libre, il suffit qu’elle veuille l’être »[3]. Ces mots font directement écho à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau[4], qui est resté le représentant le plus cohérent de la théorie de la souveraineté, qu’il fit dériver directement de la volonté, concevant le pouvoir politique à l’image exacte de de la volonté-pouvoir individuelle.

Politiquement cette identification de la liberté à la souveraineté est peut-être la conséquence la plus pernicieuse et la plus dangereuse de l’identification philosophique de la liberté et du libre arbitre. Elle conduit ou bien à nier la liberté humaine, les hommes ne pouvant jamais être souverains, ou bien à considérer que la liberté d’un seul homme, ou d’un groupe, ou d’un corps politique ne peut être achetée qu’au prix de la liberté, c’est-à-dire de la souveraineté, de tous les autres. Et il est aussi peu réaliste de nier la liberté à cause du fait de la non-souveraineté humaine qu’il est dangereux de croire qu’on ne peut être libre que si l’on est souverain. La fameuse souveraineté des corps politiques n’est qu’une illusion qui ne peut être maintenue que par la violence, c’est-à-dire par des moyens non politiques.

Dans les conditions humaines qui sont déterminées par le fait que des hommes, et non l’homme, vivent sur la terre, la liberté et la souveraineté sont si peu identiques qu’elles ne peuvent même pas exister simultanément. Là où des hommes veulent être souverains, en tant qu’individus ou que groupes organisés, ils doivent se plier à l’oppression de la volonté individuelle par laquelle je me contrains moi-même, ou la « volonté générale » d’un groupe organisé. Si les hommes veulent être libres c’est précisément à la souveraineté qu’ils doivent renoncer.

[1] 1737 -1809 : intellectuel, pamphlétaire, révolutionnaire britannique, américain et français, connu pour son engagement durant la Révolution américaine en faveur de l'indépendance des treize colonies britanniques en Amérique du Nord. Il a exposé ses positions dans un célèbre pamphlet intitulé Le Sens commun, publié quelques mois avant la signature de la Déclaration d’indépendance américaine en 1776. (Wikipedia)

[2] 1757 - 1834

[3] Cités par Arendt, CC, p. 212

[4] 1712 - 1778

Arendt se tourne vers l’Antiquité, vers ses traditions politiques et préphilosophiques pour retrouver l’expression la plus claire d’une liberté expérimentée dans le cours de l’action, même si l’humanité n’en a jamais depuis complètement perdu le sens[1]. Et c’est dans les langues grecque et latine qu’elle en retrouve la trace originelle. Toutes les deux possèdent deux verbes pour désigner ce que nous appelons uniformément « agir ». Et l’action y apparait à deux niveaux différents. Le premier niveau est un commencement par lequel quelque chose de nouveau entre dans le monde. Le mot grec arkein qui indique le fait de commencer, de conduire, de commander témoigne d’une expérience où le fait d’être libre et la capacité de commencer quelque chose de neuf coïncident. Seuls pouvaient commencer quelque chose de neuf ceux (les chefs de famille qui commandaient les esclaves et la famille) qui s’étaient déjà libérés des nécessités de la vie pour des entreprises dans des pays lointains ou la citoyenneté au sein de la cité. En latin être libre et commencer sont également connexes mais d’une manière différente. La liberté romaine est un héritage transmis par les fondateurs de Rome et leurs descendants avaient en « accroitre » les fondations[2].