L’Art assure-t-il encore la permanence du monde ? (CHEN Saison 3, Cours 1, 2 et 3/5)

Cours donné dans la cadre de l'association Autour de Hannah Arendt

les 11 octobre, 6 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

Après la vie privée, le monde, l’action politique, le travail, l’économie, la science, et la nature nous abordons, dans les deux premières séances de la troisième saison de ce cours, le thème de l’art. Toujours dans le prolongement de l’étude de l’œuvre de Hannah Arendt et de notre recherche de repères pour un monde numérique.

Une saison entière ne pourrait épuiser le thème de l’art et de la condition humaine. Il s’agira simplement de traiter de ce qui pourra être mis en regard des thèmes précédemment abordés pour amorcer la réponse à deux questions (Où en sommes-nous ? Où atterrir ?) qui feront l’objet des autres cours de cette saison et ouvriront sur les saisons à venir.

La question qui introduit ce thème (L’art assure-t-il encore la permanence du monde ?) fait directement écho au titre du sous-chapitre consacré par Hannah Arendt aux œuvres d’art dans Condition de l’homme moderne.

Je vous propose donc logiquement, comme premier texte, l’aperçu de ce sous-chapitre extrait de mon guide de voyage à travers l’œuvre de Hannah Arendt. avec, comme deuxième texte extrait de ce même guide, l’aperçu de l’essai consacré par Arendt à la crise de la culture dans son livre éponyme, du moins en français[1].

Le troisième texte est extrait du dernier livre de Annie Le Brun, paru en 2018, Ce qui n’a pas de prix, Beauté, laideur et politique. Née en 1942, écrivain, poète et auteur d’essais, Annie Le Brun a participé aux dernières années du mouvement surréaliste. Parallèlement à la publication de poèmes, d’essais en particulier sur Sade, elle a mené une réflexion sur la poésie et s’est livrée à une analyse critique de notre temps dans Du trop de réalité (Stock, 2000). Ce qui n’a pas de prix peut en être considéré comme la suite.

Le quatrième texte est extrait du remarquable numéro de la revue Esprit : Le problème technique. Numéro déjà mis à contribution la saison dernière. Dans cet extrait, Maël Renouard, écrivain, philosophe et traducteur français, né en 1979, décrit, notamment, la perte par l’expérience vécue de ces privilèges à l’époque de Google.

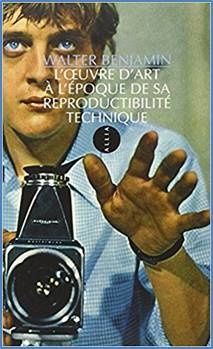

Le cinquième texte est extrait d’un écrit de Walter Benjamin : L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Essai écrit et remanié plusieurs fois entre 1935 et 1936. Walter Benjamin est un philosophe, historien de l'art, critique littéraire, critique d'art et traducteur allemand, né le 15 juillet 1892 à Berlin et mort le 26 septembre 1940 à Portbou. Il a notamment traduit Balzac, Baudelaire et Proust. Hannah Arendt, qui l’a connu en Allemagne et surtout pendant leur exil en France, a consacré un essai à Walter Benjamin, publié dans le livre Vies politiques (Men in Dark Times). Elle a contribué à faire connaître son œuvre aujourd’hui largement reconnue.

Enfin les derniers textes proposés sont extraits du remarquable libre de Bérénice Levet, publié en 2011 : Le musée imaginaire d’Hannah Arendt, Parcours littéral, pictural et musical de l’œuvre. Docteur en philosophie et professeur, collaboratrice des revues Esprit, Commentaire et de la Revue des deux Mondes, Bérénice Levet mène dans ce livre, version remaniée de sa thèse, une véritable enquête sur l’importance pour Arendt de l’approche littéraire et artistique du réel.

Avec une réponse qui, pour elle, s’impose. L’art est seul, pour Arendt, adéquat à l’étoffe dans laquelle l’existence humaine est taillée.

[1] Le livre publié en français sous le titre d’un de ses huit essais, La crise de la culture, a, en effet, pour titre original : Between Past and Future (Entre passé et futur).

Les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du-monde. Leur durabilité peut atteindre à la permanence à travers les siècles. Nulle part la durabilité pure du monde des objets n'apparaît avec autant de clarté, nulle part, par conséquent, ce monde d'objets ne se révèle de façon aussi spectaculaire comme la patrie non mortelle d'êtres mortels.

Tout se passe comme si la stabilité du-monde se faisait transparente dans la permanence de l'art, de sorte qu'un pressentiment d'immortalité, non pas celle de l'âme ni de la vie, mais d'une chose immortelle accomplie par des mains mortelles, devient tangible et présent pour resplendir et qu'on le voie, pour chanter et qu'on l'entende, pour parler à qui voudra lire.

La réification qui a lieu dans l'écriture, la peinture, le modelage ou la composition est évidemment liée à la pensée qui l'a précédée, mais ce qui fait de la pensée une réalité, ce qui fabrique des objets de pensée, c'est le même ouvrage qui, grâce à l'instrument primordial des mains humaines, construit les autres objets durables de l'artifice humain.

Le monde d'objets fait de main d'homme, l'artifice humain érigé par l'homo faber, ne devient pour les mortels une patrie, dont la stabilité résiste et survit au mouvement toujours changeant de leurs vies et de leurs actions, que dans la mesure où il transcende à la fois le pur fonctionnalisme des choses produites pour la consommation et la pure utilité des objets produits pour l'usage.

La vie au sens non biologique, le laps de temps dont chaque humain dispose entre la naissance et la mort, se manifeste dans l'action et dans la parole qui l'une et l'autre partagent l'essentielle futilité de la vie. Les hommes de parole et d'action ont besoin de l'homo faber en sa capacité la plus élevée.

Ils ont besoin de l'artiste, du poète et de l'historiographe, du bâtisseur de monuments ou de l'écrivain, car sans eux le seul produit de leur activité, l'histoire qu'ils jouent et qu'ils racontent, ne survivrait pas un instant.

Cet essai est publié, en 1960, dans un contexte d’inquiétude croissante des intellectuels confrontés au phénomène relativement nouveau de la culture de masse. Mais, pour Arendt, le problème, plus fondamental, est celui du rapport hautement problématique de la société et de la culture. Tout le mouvement de l’art moderne, rappelle-t-elle, commença par une rébellion véhémente contre la société en tant que telle et non contre une société de masse encore inconnue. La question est donc celle de la culture et de ce qu’elle devient quand elle est soumise aux conditions différentes de la société et de la société de masse.

L’accusation que l’artiste porte contre la société s’est résumée très tôt, au tournant du XVIIIe siècle, en un seul mot : philistinisme. Il désigne un état d’esprit qui juge de tout en termes d’utilité immédiate et de valeurs matérielles et n’a pas d’yeux pour des objets et des occupations aussi inutiles que ceux relevant de la nature et de l’art. Ce philistinisme inculte, ordinaire, fut très rapidement suivi d’une évolution différente lorsque la société se mit à monopoliser la culture pour ses fins propres. La culture devint l’arme la plus adoptée pour parvenir socialement et s’éduquer et le philistin devint cultivé. Fuyant la réalité, par les moyens de l’art et de la culture, pour les régions plus élevées de l’irréel, où la beauté et l’esprit sont supposés chez eux. Les artistes flairèrent le danger d’être expulsés dans une sphère de conversation raffinée où ce qu’ils faisaient perdaient toute signification. Ce fut probablement le facteur décisif dans leur révolte contre leurs nouveaux patrons.

Ce qui est en jeu est le statut objectif du monde culturel (livres, tableaux, statues, constructions, musique) qui englobe, pour en rendre témoignage, le passé des pays, des nations et finalement du genre humain. Le seul critère authentique de jugement en est la permanence et même l’éventuelle immortalité. Seul ce qui dure à travers les siècles peut revendiquer d’être un objet culturel. Dès que les ouvrages immortels du passé devinrent l’objet du raffinement social et individuel ils perdirent leur plus fondamentale qualité : ravir et émouvoir le lecteur ou le spectateur par-delà les siècles. Se servir des grandes œuvres d’art à des fins d’éducation ou de perfection personnelles est aussi déplacé que n’importe quel autre usage. « Ce peut être aussi utile de regarder un tableau en vue de parfaire sa connaissance d’une période donnée, qu’il est utile et légitime d’utiliser une peinture pour boucher un trou dans un mur. [3]» Tout va bien tant qu’on a conscience, contrairement au philistin cultivé, que ces utilisations ne constituent pas la relation appropriée avec l’art. Quand le philistin cultivé se saisit se saisit des objets culturels comme d’une monnaie pour acheter une position sociale, ceux-ci devenus valeurs culturelles subirent le traitement de toutes les valeurs d’échange. Passant de main en main, ils s’usèrent et perdirent leur pouvoir originel d’arrêter notre attention et de nous émouvoir. Les valeurs culturelles et morales furent liquidées ensemble dans les années vingt et trente en Allemagne, quarante et cinquante en France. Dès lors le philistinisme culturel appartint au passé. Intellectuellement, l’Amérique et l’Europe sont dans la même situation. Le fil de la tradition est rompu et nous devons découvrir les auteurs du passé comme si personne ne les avaient lus avant nous. Dans cette tâche la société de masse nous entrave bien moins que la bonne société cultivée.

La société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs (entertainment) et les articles consommés par l’industrie des loisirs sont des biens de consommation. Ils servent à passer le temps. Temps qui n’est pas le temps libre de tout souci et activités nécessitées par le travail et, par-là, libre pour le monde et sa culture, mais le temps qui reste, biologique par nature, une fois que le sommeil et le travail ont reçu leur dû. Ne voulant pas la culture, la société de masse constitue, initialement, une moindre menace contre elle que le philistinisme de la bonne société. Mais c’est autre chose quand l’industrie des loisirs, confrontée à des appétits gargantuesques de nouveaux articles disparaissant dans la consommation, se met à piller le domaine entier de la culture passée et présente. Le problème n’est pas la diffusion de masse qui, en soi, n’atteint pas la nature des objets. Mais leur transformation en un matériau de pacotille facile à consommer. La culture concerne les objets et est un phénomène du monde. Les loisirs concernent les gens et sont un phénomène de la vie. Une société de consommateurs est incapable de savoir prendre soin d’un monde et de choses qui appartiennent exclusivement à l’espace des apparences internes du monde. Son attitude centrale par rapport à tout objet, l’attitude de consommation, implique la ruine de tout ce qu’elle touche.

La distinction entre la culture et l’art importe peu pour traiter de ce qu’il advient de la culture dans les conditions de la société et de la société de masse. Elle entre en jeu dès qu’on s’interroge sur l’essence de la culture et son rapport au domaine politique. La culture, mot et concept, est d’origine romaine. Le mot dérive de colere (cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver) et renvoie primitivement à l’entretien de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine. Il indique une attitude de tendre souci en contraste marqué avec tous les efforts pour soumettre la nature à la domination de l’homme. Selon les Romains l’art devait naître aussi naturellement que la campagne. Il devait être de la nature cultivée. Et la source de toute poésie était vue dans « le chant que les feuilles se chantent à elles-mêmes dans la vaste solitude des bois ». Mais ce n’est pas de cette « mentalité de jardinier », mais de l’héritage grec que la grande poésie et l’art romains sont nés. Héritage que les Romains, et non les Grecs, surent soigner et préserver. Les Grecs ne savaient pas ce qu’étaient la culture parce qu’ils ne cultivaient pas la nature mais plutôt arrachaient à ses entrailles les fruits abandonnés par les dieux. Tandis que les Romains considéraient l’art comme une espèce d’agriculture, de culture de la nature, les Grecs considéraient l’agriculture comme un élément de la fabrication.

Au grand respect romain pour le témoignage du passé nous devons la conservation de l’héritage grec. Mais aussi le double sens de ce que nous appelons culture : aménagement de la nature en un lieu habitable pour un peuple et soin apporté aux monuments du passé. Double sens auquel Arendt ajoute un troisième, s’inspirant de ce que Cicéron suggère avec la culture de l’âme : la sensibilité à la beauté que les Grecs possédaient à un niveau extraordinaire. Sensibilité à la beauté qui est le mode de relation requis pour aborder les civilisations à partir des choses les moins utiles et les plus liées à ce monde : les œuvres des artistes, poètes, musiciens, philosophes, etc.

L’élément commun à l’art et à la politique est que tous les deux sont des phénomènes du monde public. Les produits de l’art partagent, en effet, avec les « produits » politiques, paroles et actes, la nécessité d’un espace public où apparaître, être vus. La culture indique que le domaine public, rendu politiquement sûr par les hommes d’action, offre son espace de déploiement à des choses dont l’essence est d’apparaître belles. La culture révèle que l’art et la politique, malgré leurs conflits, sont liés et même interdépendants. Sans la beauté, c’est-à-dire sans la gloire radieuse par laquelle une immortalité potentielle est rendue manifeste dans le monde humain, toute vie d’homme serait futile, et nulle grandeur durable.

Arendt utilise le mot goût pour désigner l’amour actif de la beauté qui permet de discriminer, distinguer et juger. Elle s’appuie l’analyse du beau par Kant, dans la Critique du jugement, du point de vue du spectateur qui juge et prend pour point de départ le phénomène du goût compris comme une relation au beau. Le principe de législation, tel qu’établi dans l’impératif catégorique – agis toujours de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi générale – se fonde sur la nécessité pour la pensée rationnelle de s’accorder avec elle-même. Mais Kant a aussi insisté sur une autre façon de penser selon laquelle être en accord avec soi-même serait insuffisant : il s’y agit d’être capable de penser à la place de quelqu’un d’autre. Kant l’appela la mentalité élargie. Il affirma que le goût peut être sujet à débat puisqu’il appelle l’accord de chacun. Il partage avec les opinions politiques leur caractère de persuasion qui réglait le rapport des citoyens de la cité, excluant à la fois la violence physique et la coercition par la vérité. L’activité du goût décide comment voir et entendre le monde de façon totalement désintéressée. C’est le monde qui est premier et non l’homme. Le goût, en tant qu’activité d’un esprit vraiment cultivé, fixe les limites à un amour sans discrimination pour le purement beau. Dans le domaine de la fabrication et de la qualité, celui où l’artiste et le fabricateur vivent et travaillent, il introduit le facteur personnel, c’est-à-dire lui donne un sens humaniste. Le goût prend soin du beau à sa propre et personnelle façon et produit ainsi une culture.

Cet humanisme est le résultat de la culture de l’âme, d’une attitude qui sait prendre soin, préserver et admirer les choses du monde. En tant que tel il a pour tâche d’être l’arbitre et le médiateur entre les activités purement politiques et celles purement fabricatrices, opposées sur bien des plans. En tant qu’humanistes, nous pouvons nous élever au-dessus de ces conflits entre l’homme d’État et l’artiste, comme nous pouvons nous élever jusqu’à la liberté, par-delà les spécialités que nous devons tous apprendre et pratiquer. Nous pouvons nous élever au-dessus de la spécialisation et du philistinisme dans la mesure où nous apprenons à exercer notre goût librement. Alors nous saurons répondre à ceux qui nous disent souvent que Platon ou quelque autre grand écrivain du passé est dépassé ; nous pourrons répondre que même si la critique de Platon est justifiée, Platon peut pourtant être de meilleure compagnie que ses critiques.

« En toute occasion, nous devons nous souvenir de ce que pour les Romains – le premier peuple à prendre la culture au sérieux comme nous – une personne cultivée devait être : quelqu’un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé. [4]»

[1] Penser avec Hannah Arendt. p. 86-87 (aperçu du chapitre sur l’œuvre de Condition de l’homme moderne).

[2] Penser avec Hannah Arendt. p. 117-121 (aperçu de l’essai sur la crise de la culture dans La crise de la culture).

[3] Hannah Arendt, La crise de la culture, folioessais, 1972, p. 260

[4] Hannah Arendt, La crise de la culture, folioessais, 1972, p. 288

Voici donc venu le temps où les catastrophes humaines s’ajoutent aux catastrophes naturelles pour abolir tout horizon. Et la première conséquence de ce redoublement catastrophique est que sous prétexte d’en circonscrire les dégâts, réels et symboliques, on s’empêche de regarder au-delà et de voir vers quel gouffre nous avançons de plus en plus sûrement.

Nouvel exemple que tout se tient, même si l’actuelle précipitation des événements rend de plus en plus indiscernables les effets des causes. Ce qui va avec l’aggravation de ce « trop de réalité » que j’évoquais, il y a déjà dix-huit ans, comme la conséquence d’une marchandisation délirante, indissociable de l’essor informatique : trop d’objets, trop d’images, trop de signes se neutralisant en une masse d’insignifiance, qui n’a cessé d’envahir le paysage pour y opérer une constante censure par l’excès.

Le fait est qu’il n’aura pas fallu longtemps pour que ce « trop de réalité » se transforme en un trop de déchets. Déchets nucléaires, déchets chimiques, déchets organiques, déchets industriels en tous genres, mais aussi déchets de croyances, de lois, d’idées dérivant comme autant de carcasses et carapaces vides dans le flux du périssable. Car s’il est une caractéristique du siècle commençant, c’est bien ce jetable qu’on ne sait plus ni où ni comment jeter et encore moins penser.

De là, un enlaidissement du monde qui progresse sans que l’on y prenne garde, puisque c’est désormais en deçà des nuisances spectaculaires, que, d’un continent à l’autre, l’espace est brutalisé, les formes déformées, les sons malmenés jusqu’à modifier insidieusement nos paysages intérieurs.

Qu’on le veuille ou non, c’est une affaire politique d’importance. Car s’il est impossible de définir la beauté vive, toujours bouleversante de recomposer le monde à sa lumière inédite, les deux totalitarismes du XXe siècle ont pareillement traqué les œuvres qui en étaient chargées, pour imposer une terreur sensible, dont les normes se sont révélées interchangeables entre le réalisme socialiste et l’art hitlérien. Jusqu’à affirmer l’un et l’autre la même immoralité du même kitsch moraliste, où le corps humain aura pareillement été requis comme faux témoin du mensonge idéologique.

Qu’à l’exception de quelques-uns, la quasi-totalité des révolutionnaires n’ait guère prêté attention à cette similitude et se soit encore moins préoccupée d’en envisager les incidences n’est pas indifférent au fait que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la laideur a eu la voie libre.

D’autant qu’au cours des vingt dernières années, cet enlaidissement semble avoir été accompagné sinon devancé par une production artistique (arts plastiques et arts du spectacle confondus) dont les innombrables formes subventionnées ou sponsorisées à grands frais auront abouti, sous le prétexte de plus en plus fumeux de subversion, à substituer à toute représentation l’envers et l’avers d’un avilissement continu. Et cela, tandis que cette fausse conscience était étayée par la fabrication parallèle d’une beauté contrefaite par l’esthétique de la marchandisation, dans laquelle certains auront reconnu la marque d’un « capitalisme artiste ».

Situation apparemment des plus contradictoires mais dont la banalisation grandissante révèle quel processus de neutralisation est désormais à l’œuvre pour faire accepter chaque chose et son contraire, sans jamais manquer d’éradiquer toute trace de négativité. C’est pourquoi il serait trop simple de penser après Stendhal que si « la beauté n’est que la promesse du bonheur », la laideur devient une promesse de malheur. À s’en tenir là, le risque est de ne pas voir comment cette nouvelle « esthétisation du monde », dont la plupart se félicitent, encadre exactions et dévastations, pour aggraver, du haut en bas de l’échelle sociale, une désensibilisation sans précédent, par ailleurs induite depuis longtemps – de théâtre en musée, de centre d’art en fondation – à travers des mises en spectacle, performances ou installations où, de plus en plus, le cynisme va de pair avec l’indifférence.

La conséquence en est l’installation d’un ordre du déni éhonté, qui n’est pas sans remettre en cause tous les modes de représentation, les uns finissant par dévaloriser les autres au cours d’implosions en chaîne qui entraînent autant de désincarnations. Tant et si bien que chaque être, peu à peu dépouillé de ce qui le reliait sensiblement au monde, se retrouve aussi seul que démuni. Est-il dit que, pour fuir cette solitude, ne reste que la fausse communauté d’une nouvelle servitude qui fait la fortune des « réseaux sociaux » ? Est-il dit que, pour échapper à l’exclusion, il faille en passer par cette domestication ?

Quelque chose que l’on croirait impossible de rattraper semble désormais courir devant les hommes. Ce n’est pas plus leur avenir que leur présent, ce sont leurs rêves qui leur échappent. Et tout se passe comme si l’on ne savait plus ni saisir, ni dire, ni penser l’écart qui se creuse de plus en plus entre ce que nous vivons et les discours censés en rendre compte. Au point que la critique sociale, si rigoureuse soit-elle, finit par n’être plus qu’une musique d’accompagnement, sans aucune efficience, réduite à donner bonne conscience à ceux qui la partagent. Depuis le temps que la crise est devenue le sujet de tous les débats, on dirait même que la multiplicité des approches critiques fait le jeu de la domination. À ceux qui les mènent est en effet échu un rôle de spécialistes, qu’ils paraissent pour la plupart fort satisfaits d’avoir endossé, sans en être même vraiment conscients. Seulement, plus ces spécialistes se rencontrent, moins se trouve un langage commun. De sorte qu’au lieu de voir émerger une critique de la crise, on ne peut que prendre acte d’une crise de la critique.

Du coup, en quoi s’interroger sur la beauté et sur ce qui la menace de toutes parts permettrait-il d’échapper à ce désespérant tableau ? Si personne ne saurait la définir, chacun en a un jour connu les pouvoirs d’éblouissement, jusqu’à ce que soit soudain donné sens à ce qui semblait n’en pas avoir. Pas plus que l’éclair, elle ne se laisse assujettir. Et, pour cette seule raison, il vaut de ne jamais oublier son flamboiement, même si, après ou avant les innombrables remises en cause de la notion de beauté, il y a Rimbaud écrivant au tout début d’ Une Saison en enfer : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. »

Lignes qu’on ne peut lire, sans se demander ce qui les relie ou non à celles qui viennent les contredire dans la dernière partie de ce voyage au bout de soi-même : « Cela s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la beauté. »

Que s’est-il donc produit entre avril et août 1873, le temps de cette « saison en enfer » ?

Longtemps, cette question m’a poursuivie, jusqu’à ce que, notre situation s’aggravant, j’en vienne à me demander si ce retournement de Rimbaud, au milieu du plus sombre des temps, ne représentait pas pour nous un recours.

Comme si après avoir pris tous les risques pour déserter les voies éclairées par la Beauté reconnue comme telle, Rimbaud avait soudain vu qu’il est une beauté toujours autre, une beauté, qui est, comme l’amour dont il rêvait, toujours à réinventer.

Qu’il la discerne aussi bien dans les « peintures idiotes », « toiles de saltimbanques, « enluminures populaires », « livres érotiques sans orthographe », « rythmes naïfs »… que dans la « félicité des bêtes » ou dans ses « folies » dont il connaît « tous les élans et les désastres », pour s’en laisser traverser en vagues déferlantes, c’est elle qu’il salue parce qu’il la découvre autant plurielle que singulière.

Cette beauté, qu’il écrit alors sans majuscule, vient de loin, de très loin. Son génie est d’avoir cherché à la saisir au plus près de sa violence première, de courir au-devant d’elle à travers les « déserts de l’amour », de se heurter à elle dans « l’azur qui est du noir », quitte à la reconnaître quand il ne se reconnaît plus. Mais pour affirmer en même temps que « Je est un autre » et ouvrir alors à chacun la souveraineté de tous les royaumes du singulier.

Nous lui devons aussi de rappeler qu’il importe à tout être d’en « trouver le lieu et la formule ». Et il nous en dit l’urgence, au moment même où la justesse sauvage de sa voyance le fait dénoncer, avec un siècle et demi d’avance, ce que nous subissons jour après jour, qu’il s’agisse de « l’horreur économique », de « la vision des nombres » et de l’univers qui en découle, voué « à vendre les Corps sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance » comme à vendre aussi « les voix, l’immense opulence inquestionnable, ce qu’on ne vendra jamais ».

En fait, il n’est rien de ce qui nous a faits les héritiers de l’immonde Second Empire – spéculation, colonisation, prédation – qu’il n’ait incendié de son refus, pour qu’entre les flammes se dessine la beauté surprenante de ce qui pourrait être. Aussi imprévisible qu’indéfinissable, cette beauté resplendit alors de se confondre avec ce manque, où s’engouffre le grand vent de l’imagination. Indissociable de la révolte qui la fait naître, il lui revient à chaque fois de s’imposer comme une forme inespérée de la liberté.

Voilà pourquoi ce que Rimbaud a dit, ce qu’il a rêvé, ce qu’il a révélé, continue, décennie après décennie, de faire écho chez les très jeunes gens qui n’ont encore abdiqué sur rien. Qu’il soit sans doute le premier à avoir tout misé pour « changer la vie » m’incite plus encore à me référer à lui, quand les sinistres débuts de ce siècle semblent vouloir définitivement l’ignorer. Reste que l’on ne saurait oublier tous ceux qui ont cherché, quelles que soient les circonstances, à « faire jaillir la source du rocher », pour reprendre les mots de Pierre Reverdy. Que celui-ci y ait splendidement réussi, c’est d’être persuadé comme Ignaz Paul Vital Troxler qu’« il y a un autre monde mais [qu’] il est dans celui-ci ».

Il n’est pas de meilleure justification pour refuser l’ordre des choses. Elle dit l’irruption de l’éventuel et la beauté susceptible d’y apparaître. Comme celle qui déchire soudain l’opacité ténébreuse de 1984 par la façon dont une jeune amoureuse arrache ses vêtements dans « un geste magnifique qui semblait anéantir toute civilisation ». Beauté se confondant avec la poésie qui, à être « de rien et de nulle part », est aux yeux de Reverdy « la manifestation du besoin irrépressible de liberté qui est dans l’homme ». C’est cette certitude qu’Ossip Mandelstam alla jusqu’à payer de sa vie, en rappelant : « Ce qui distingue la poésie de la parole machinale, c’est que la poésie justement nous réveille, nous secoue en plein milieu du mot. »

Je pourrais multiplier les exemples de cette quête éperdue de ce qui n’a pas de prix . En fait, rares sont ceux qui finissent par abandonner le désir de la faire leur dans le scintillement d’un éternel présent. Que le surgissement de la beauté l’accompagne de ses imprévisibles horizons n’a cessé d’inquiéter tous les pouvoirs, voilà justement ce qu’on veut nous enlever jusqu’au souvenir.

Jusqu’à quel point continuerons-nous d’y rester indifférents ? Jusqu’à quel degré consentirons-nous à y contribuer, fût-ce par inattention ? Jusqu’à quand accepterons-nous d’ignorer qu’il s’agit de la mise en place d’un genre inédit d’asservissement sinon de corruption ?

[1] Annie Le Brun. Ce qui n’a pas de prix. Éditions Stock. 2018. P. 9-17.

Chaque fois que j’écris le récit d’un souvenir personnel, je ressens davantage l’impossibilité de m’en tenir aux seules ressources de ma propre mémoire. Il suffit que je veuille évoquer un quartier d’une ville, ou un fait d’actualité qui aurait eu lieu à une certaine époque, pour que j’aille naturellement demander à Google de préciser ou de compléter mes souvenirs. Toute littérature d’introspection – autobiographie ou roman psychologique – devrait aujourd’hui, si elle voulait décrire aussi fidèlement que possible les cheminements d’un esprit, faire apparaître dans à peu près une phrase sur deux le nom de Google.

Souvent, ayant retrouvé sur mon écran le plan détaillé de la ville où j’étais en voyage, ou bien le déroulement exact des événements qui faisaient alors la une des journaux, je redoute qu’une précision trop grande ne corresponde pas à l’état réel de mes souvenirs et donne une impression d’inauthenticité. Mais il est trop tard, quand on a goûté aux fruits de l’arbre de la connaissance, pour retrouver l’état d’innocence psychologique dans lequel on se trouvait auparavant. Alors je cherche une sorte de compromis entre la fidélité à ma mémoire faillible et la volonté de précision qui est aussi vieille que l’usage représentatif des signes. Je rebats toutes les cartes que j’ai entre les mains, celles que je tiens de mes souvenirs et celles que je tiens de Google, et de temps à autre je leur applique indifféremment, sans me soucier que ce soit vrai ou non, des locutions comme « je ne sais plus si c’est au mois d’avril ou au mois de mai que… », « si ma mémoire ne me trompe pas… », « je crois me rappeler qu’à cette époque-là… ». Quelquefois, cependant, je redoute aussi le jugement d’un lecteur qui ne serait pas du tout sensible à cet effort d’imprécision destiné à me conserver une forme humaine traditionnelle, et serait au contraire consterné par mon inaptitude à recourir à Internet – cet instrument fort utile, facile à manipuler, et qui est entré dans les mœurs depuis un certain temps, tout de même ! – pour corriger les manques de ma mémoire.

Il faudrait un équivalent actuel de Marcel Proust, de James Joyce ou de Virginia Woolf (peut-être même quelqu’un qui serait doté d’une hardiesse encore plus grande, car il faudrait ne pas redouter d’être fastidieux à un degré peu imaginable) pour rendre compte de la condition actuelle de l’écrivain en osant avouer (et surtout répéter cet aveu autant de fois que la vérité l’exigerait, c’est-à-dire à peu près tout le temps) de quelle manière s’enchaînent les souvenirs et les recherches sur Google, et de quelle manière, ensuite, la forme finale du récit résulte d’interrogations assez nombreuses au sujet de leur agencement.

Il n’est pas certain qu’il faille attendre de cette évolution dans l’écriture un surcroît général de vérité, malgré l’afflux de récits réalistes, surchargés de documentation, qu’a provoqué inévitablement l’apparition d’Internet comme source d’informations factuelles infinies. Avec la submersion de la mémoire personnelle sous la mémoire du monde, s’effacent aussi les vieilles frontières entre la mémoire et l’imagination, entre le vrai et le faux, entre le moi et le non-moi. J’avais été frappé par un article de Boris Souvarine qui se moquait sévèrement d’Ilya Ehrenbourg et de la manière dont il avait écrit l’histoire de sa vie. Il relevait de nombreux passages où, selon lui, il s’inventait toutes sortes de rencontres opportunes, dans ses jeunes années, avec ceux qui allaient devenir les protagonistes de la révolution russe, à une époque où ni eux ni Ehrenbourg n’étaient connus et où la probabilité que leurs chemins se croisent était extrêmement faible ou, pour mieux dire, inexistante. Il semblait avoir écrit son autobiographie en ayant sous les yeux des ouvrages d’histoire et en y prélevant des scènes où il s’était inséré comme un témoin privilégié ou un personnage secondaire. Souvarine jugeait très grossière la manière dont était réalisée cette opération et se disait certain de déceler les faux souvenirs d’Ehrenbourg à vue d’œil.

Il serait aujourd’hui facile de procéder à une chirurgie de la mémoire beaucoup plus fine, beaucoup plus insaisissable. Un professeur habitant à New York m’a raconté récemment – c’était quelques mois après ma lecture de Souvarine – qu’il connaissait quelqu’un qui était en train d’aider une personnalité à écrire ses mémoires, et que cette personnalité, avec la complicité de son ghostwriter, avait entrepris d’inventer un épisode dans sa vie, en feignant d’avoir assisté, trente ou quarante ans auparavant, à un match de base-ball – ou de basket-ball, je ne me souviens plus – qui est aujourd’hui encore considéré aux États-Unis comme historique pour une raison que j’ai également oubliée. Le ghostwriter et le commanditaire ont regardé sur YouTube des archives vidéo du match pour décrire la scène aussi précisément que possible. Ils ont pu savoir si le ciel était nuageux ou ensoleillé ; ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère du stade, de l’humeur du public ; ils ont pu retrouver les actions marquantes, celles dont un homme qui aurait vraiment assisté à ce match n’aurait pas pu ne pas se souvenir.

Ehrenbourg paraphrasait des livres d’histoire pour décrire les événements auxquels il n’avait pas pris part ; son récit sonnait faux parce qu’il ne disposait pas des sensations, des petits faits vrais qui attestent d’une expérience vécue. Nous avons désormais des images et des sons pour décrire ces sensations, ces petits faits vrais. Le risque est alors de se gorger de cette profusion de détails et de provoquer chez le lecteur un sentiment d’invraisemblance en faisant étalage d’une précision qui ne correspond pas à l’expérience commune de la mémoire psychologique humaine. C’est l’excès de netteté et d’infaillibilité qui menace de sonner faux. La vraisemblance requiert de faux aveux d’ignorance, de flou intérieur, d’incapacité à se souvenir de tout.

Mais combien de temps devrons-nous ainsi nous efforcer de rester à l’intérieur des bornes naturelles de nos capacités psychologiques ? Imaginons quelqu’un qui aurait vraiment vécu l’événement, et qui voudrait le raconter, bien des années après ; il utiliserait très probablement, lui aussi, les archives d’Internet – comptes rendus détaillés, images et sons enregistrés le jour même – pour compléter ses souvenirs. Nous ferons tous cela un jour. Que vaut alors la différence entre l’homme qui a été là et l’homme qui n’a pas été là ?

L’expérience vécue a perdu ses privilèges. Elle procurait à celui qui en avait été le sujet des images-souvenirs exclusives. Mais celui qui n’a pas fait cette expérience en a lui aussi des images, désormais. Ce match de base-ball d’il y a quarante ans, qui peut en parler le mieux ? Celui qui y était, mais qui n’a plus que ses lointains souvenirs personnels ? Ou celui qui n’y était pas, mais qui a pu le visionner dix fois sur YouTube, intégralement ? Quand un peu de temps a passé, nous nous retrouvons tous au même point, que nous ayons ou non vécu l’événement : nous n’en avons plus que des images, et celui qui en a le plus grand nombre n’est plus celui que l’on croyait.

Dans Blade Runner (Ridley Scott, 1982), les androïdes les plus élaborés sont ceux qui sont persuadés d’être humains parce qu’ils ont des souvenirs d’enfance – ils ne peuvent donc pas être des machines fabriquées avec une physionomie d’adulte. La scène où Sean Young tend à Harrison Ford une photographie d’elle âgée de quelques années à peine, comme une preuve de son enfance et donc de son humanité, est d’une grande force parce qu’elle nous rappelle un phénomène qui nous est familier, à nous qui ne sommes pourtant pas des robots : celui de ces souvenirs de notre petite enfance qui ressemblent beaucoup à des photographies qu’on nous a montrées quand nous avons grandi, et qui sont probablement, en réalité, des transpositions de ces photographies, mais tellement indiscernables de souvenirs véritables que nous n’aurions aucune raison de mettre en doute leur authenticité, si nous venions à perdre ces clichés ou à oublier leur existence.

La zone de nos tout premiers souvenirs est celle où l’indistinction entre l’intériorité et l’extériorité, entre les images mentales et les images mécaniquement enregistrées, entre la mémoire personnelle et la mémoire du monde, est la plus grande. Il n’est pas impossible que notre avenir soit à l’image de cette origine.

[1] Extrait de Nouveaux fragments d’une mémoire infinie , Maël Renouard. P. 45-49

En principe, l'œuvre d'art a toujours été reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autres pouvaient toujours le reproduire. Cette imitation était également pratiquée par les élèves pour s'exercer dans l'art, par les maîtres pour diffuser les œuvres et, enfin, par des tiers avides de profit.

À cet égard, la reproduction technique de l'œuvre d'art constitue quelque chose de nouveau, apparaissant par intermittence dans l'histoire, par poussées entrecoupées de longs intervalles, mais selon une intensité croissante. Les Grecs ne connaissaient que deux procédés de reproduction technique des œuvres d'art : la fonte et l'empreinte. Les bronzes, terres cuites et monnaies étaient les seules œuvres d'art à pouvoir être fabriquées en masse. Aucune autre ne pouvait être reproduite, ni dans son unicité, ni techniquement. Avec la gravure sur bois, l'art graphique devint pour la première fois reproductible ; il le fut longtemps avant que l'écriture ne le devienne à son tour, grâce à l'imprimerie. Les immenses transformations qu'a introduites l'imprimerie, la reproductibilité technique de l'écriture, dans la littérature sont connues. Eu égard au phénomène considéré ici à l'échelle historique, elles ne forment cependant qu'un cas exceptionnel, il est vrai de la plus grande importance. Au cours du Moyen Âge, la gravure sur cuivre et l'eau-forte s'ajoutent à la gravure sur bois, tout comme au début du XIXe siècle la lithographie.

Avec la lithographie, la technique de reproduction atteint un degré radicalement nouveau. Le procédé très concluant qui consiste à séparer l'application du dessin sur une pierre de sa taille dans un bloc de bois ou de sa gravure chimique sur une plaque de cuivre, donna à l'art graphique la possibilité non seulement d'être produit en série (comme ce fut déjà le cas auparavant), mais aussi, pour la première fois, d'être mis sur le marché dans des réalisations sans cesse nouvelles. À travers la lithographie, l'art graphique devint capable d'accompagner le quotidien en l'illustrant. Il commença à tenir la cadence de l'imprimé. Dans ce commencement, il fut malgré tout déjà dépassé, quelques décennies à peine après l'invention de l'impression lithographique, par la photographie.

Avec la photographie, la main fut pour la première fois délestée des plus importantes obligations artistiques inhérentes au procédé de la reproduction figurative, lesquelles furent désormais dévolues au seul œil visant dans l'objectif. En ce que l'œil saisit plus vite que la main ne dessine, le processus de la reproduction figurative fut si formidablement accéléré qu'il put tenir le rythme de la parole. L'opérateur de cinéma, en tournant la bobine dans le studio, fixe les images aussi vite que l'acteur parle. Si la lithographie recélait virtuellement le journal illustré, la photographie contient, de la même manière, le film parlant. La reproduction technique du son fut entreprise à la fin du siècle dernier.

Ces efforts convergents ont engendré une situation prévisible, que Paul Valéry caractérise dans la formule suivante : “Comme l'eau, comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin dans nos demeures répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimentés d'images visuelles ou auditives, naissant et s'évanouissant au moindre geste, presque à un signe.”

Au XIXe siècle, la reproduction technique avait atteint un niveau tel, que non seulement elle commença à faire de l'ensemble des œuvres d'art traditionnelles son objet et à soumettre leur action aux plus profondes transformations, mais elle acquit elle-même une place parmi les procédés artistiques. Pour en étudier la portée, rien n'est plus instructif que de voir comment ses deux différentes manifestations – la reproduction de l'œuvre d'art et l'art cinématographique – agissent en retour sur l'art dans sa forme traditionnelle.

Encore manque-t-il à la reproduction la plus parfaite une chose : le hic et nunc [l'ici et le maintenant] de l'œuvre d'art – l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve. Pourtant, c'est au caractère unique de cette existence, et à lui seul, que l'histoire doit son accomplissement, auquel cette existence est à son tour assujettie. Non seulement il y entre en compte les transformations qu'elle a subies au fil du temps sur le plan de sa structure physique, mais encore les divers rapports de propriété dans lesquels elle peut être inscrite. La connaissance des premières exige des analyses de type chimique ou physique, qui sont inopérantes sur la reproduction ; celle des seconds reste l'objet d'une tradition dont l'enquête doit débuter à partir du lieu d'origine. Le hic et nunc de l'original détermine le concept de son authenticité. Les analyses chimiques de la patine d'un bronze peuvent servir à établir son authenticité ; de manière analogue, la preuve qu'un manuscrit déterminé du Moyen Âge provient bien d'une archive du XVe siècle peut infléchir la décision quant à son authenticité.

La totalité du domaine de l'authenticité échappe à la reproductibilité technique – et, naturellement, pas uniquement à ce seul type de reproductibilité. Mais tandis que l'authenticité a maintenu sa pleine autorité sur la reproduction manuelle, estampillée en général comme contrefaçon, elle ne l'a pas conservée vis-à-vis de la reproduction technique. La raison en est double. Premièrement, la reproduction technique se révèle être plus indépendante de l'original que la manuelle. Elle peut, à titre d'exemple, mettre en évidence par la photographie des aspects de l'original qui ne sont accessibles qu'à la lentille ajustable et à ses angles de vue arbitraires et privilégiés, mais pas à l'œil humain ; ou bien s'appuyer sur des procédés comme l'agrandissement ou le ralenti, et ainsi fixer des images qui échappent tout bonnement à l'optique naturelle. Voilà pour la première raison. Du reste, elle peut en second lieu placer le reflet de l'original dans des situations, qui seraient inaccessibles à l'original lui-même. Avant tout, elle lui rend possible la rencontre avec le récepteur, sous la forme d'une photographie ou d'un disque. La cathédrale quitte son emplacement pour être accueillie dans le studio d'un ami des arts ; l'œuvre chantée, interprétée dans une salle ou à l'air libre, peut désormais être écoutée dans une chambre.

Au demeurant, on peut déplacer le produit de la reproduction technique de l'œuvre d'art dans des circonstances qui laissent sa nature intacte – mais qui n'en affectent pas moins, et dans tous les cas, son hic et nunc. Si cela ne vaut en aucune manière pour la seule œuvre d'art, mais aussi, par exemple, pour un paysage qui défile dans un film sous les yeux du spectateur, on ne porte pas moins atteinte par ce procédé à la raison d'être de l'art comme d'aucun autre objet naturel, à son essence la plus sensible, la plus vulnérable. C'est son authenticité. L'authenticité d'une chose réside dans tout ce qu'elle peut transmettre d'elle depuis son origine, de sa durée matérielle à son pouvoir d'évocation historique. Puisque celui-ci se fonde sur celle-là, si la chose tombe dans la reproduction, là où sa durée matérielle s'est dérobée aux hommes, son pouvoir de témoignage historique s'en trouve tout aussi ébranlé. S'il est vrai que cela n'est que cela, ce qui n'en est pas moins ébranlé, c'est l'autorité même de la chose.

Ce qu'il en ressort peut se résumer par le concept d'aura et l’on pourrait dire : ce qui s'étiole de 1'oeuvre d'art à 1'epoque de sa reproductibilité technique, c'est son aura. Le processus est symptomatique ; sa portée déborde la sphère de l’art. La technique de reproduction — ainsi la désigne-t-on généralement — détache l’objet reproduit du cadre de la tradition. En multipliant les reproductions, elle remplace l'autorité de sa présence unique par une existence en masse. Et en autorisant la reproduction future, à entrer en contact avec le récepteur à l’endroit où il se trouve, elle actualise l’objet reproduit ; Ces deux processus conduisent à un bouleversement violent de ce qui est transmis, à un ébranlement de la tradition, revers de la crise et du renouvellement de l’humanité qui se joue en ce moment. Ils vont de pair avec les mouvements de masse de notre époque.

Leur agent le plus puissant est le cinéma. Sa portée sociale. même dans sa forme la plus positive, voire précisément dans celle-ci est impensable sans prendre en compte sa dimension destructrice et cathartique : la liquidation de 1'importance de la tradition dans l'héritage culturel. Ce phénomène est des plus manifestes dans les grands films historiques. II s'étend a toujours plus de domaines. Et quand Abel Gance, en 1927, s'est exclamé avec enthousiasme : ''Shakespeare, Rembrandt, Beethoven feront du cinéma. [...] Toutes les légendes, toute la mythologie et tous les mythes, tous les fondateurs de religion et toutes les religions elles-mêmes [...] attendent leur résurrection lumineuse. et les héros se bousculent à nos portes pour entrer", il a, sans vraiment le savoir, convié à une liquidation globale.

[1] Walter Benjamin. L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Éditions Allia. 2011 (1936). P. 14 – 23.

On se souvient de la définition qu'Hannah Arendt propose de 1'homme cultivé dans son essai sur la crise de la culture. Mettant ses pas dans ceux de Cicéron, elle invite à réserver ce beau titre à celui qui « sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passe ». En sorte que quiconque 1'eut interrogée sur son choix de cheminer avec les écrivains se serait sans doute entendu répliquer que, pour penser la condition humaine, elle préférait la compagnie d'Homère et Virgile, Shakespeare et Dante, Goethe et Rilke, Bertolt Brecht, René Char, William Blake et W. H. Auden, Melville et Dostoïevski, Conrad et Kipling, Balzac et Proust, Franz Kafka et Hermann Broch, Karen Blixen et Henrik Ibsen ou Strindberg, William Faulkner et Yeats, Haendel et Rembrandt, Leonard de Vinci ou Matisse à celle des spécialistes et des experts en sciences humaines et sociales.

La réponse aurait sans doute paru brutale, expéditive et téméraire, outrageusement téméraire. Mais notre auteur n’est pas une rose du Bengale qui « pour être sans épines est aussi sans parfum », selon le mot de Victor Hugo. La polémique, même si elle ne la cherche pas, ne la rebute pas. Or, dans le contexte qui est le sien, et qui est toujours le nôtre, faire le choix des Humanités ne va nullement de soi. Les années 1960 coïncident avec une assomption fulgurante de la sociologie, de la linguistique, de la psychanalyse dans ['intelligence du phénomène humain. Or Arendt a délibérément méconnu les travaux issus des sciences humaines et sociales. Si elle ouvre son espace de pensée a des disciplines autres que celle de la philosophie, elle en refuse expressément 1'accès a ces dernières. (…)

L'hostilité est certes demeurée feutrée : Arendt adopte généralement à leur endroit le ton de la raillerie. Toutefois, ce n'est pas un simple mouvement d'humeur qui s'exprime là, ni un procès ad hominem qu'Arendt leur intente. Le persiflage n'est que de surface ; ses saillies traduisent une véritable réprobation des postulats sur lesquels ces sciences reposent. Les préférences d'Arendt comme ses exclusions sont solidaires de sa conception du réel et de la dignité humaine. Il n'est donc rien d'arbitraire dans ce choix, dans ce parti pris : préférer la compagnie des artistes est « une affaire de goût », de goût au sens fort, noble et kantien de ce terme, c'est-à-dire de jugement. Restait donc à élucider les raisons pour lesquelles Arendt jugeait que pour approcher le monde, saisir l'histoire, penser la condition humaine, leur compagnie était, entre toutes, préférable.

L’enquête me semblait mériter d'être menée au moins pour trois raisons. Portée par l'intuition qu'il n'était rien de fortuit, rien de marginal, rien d'anecdotique dans cette présence des poètes, des romanciers, des musiciens ou des peintres, j'ai fait le pari que l'entrée dans l'œuvre d'Arendt par la voie esthétique promettrait d'en renouveler la lecture, de se tenir au plus près de certaines de ses intuitions les plus profondes et les plus originales, de donner une place centrale à des motifs souvent relégués au second plan, ainsi de la réconciliation avec le donné, du consentement à ce qui est, de la gratitude pour la part non choisie de l'existence. Chemin de traverse en apparence, il nous conduit en réalité en des lieux où la grand-route du politique ou du strictement philosophique ne mène pas nécessairement.

Je tenterai ainsi de montrer que ni vagabondage, ni dépaysement, la prédilection d'Arendt pour l'art, et plus exactement pour l'approche narrative et figurative du réel est absolument inséparable de son expérience du XXe siècle, de l'épreuve et de l'examen des totalitarismes. « Bien qu'Arendt n'ait pas rendu explicite l'articulation de sa conception de la politique et de l'histoire avec l'analyse du phénomène totalitaire une telle articulation est à mes yeux rigoureuse », observait Claude Lefort. Cela vaut pour cet aspect de son œuvre. Après avoir mis au jour la tentative bien réelle des régimes totalitaires de dérober à l'homme son humanité, Arendt se fixe pour devoir, et elle y œuvrera sans relâche, d'en rappeler les traits essentiels –, ceux auxquels on ne saurait porter atteinte sans du même coup outrager l'homme dans son humanité. Or, dans cette entreprise, elle rencontre chez les écrivains, et généralement chez les artistes, les plus vigoureux et les plus indéfectibles alliés. Cependant, il nous faut remonter plus haut encore. Étant donné la méthode arendtienne pour atteindre un événement dans ce qu'il a d'inédit – partir de la lumière qu'il émet et porter en amont le flambeau de sa nouveauté, de la rupture qu'il induit, afin d'identifier les éléments dont il est la cristallisation –, son examen des totalitarismes la conduit à mettre en question le projet moderne dans son inspiration même. Or, et c'est tout à fait troublant, les thèmes autour desquels s'ordonne sa réflexion sur le rôle que les œuvres d'art peuvent jouer dans nos vies et les motifs qui articulent son interprétation de la modernité se répondent point par point. Enjeu essentiel qui nous retiendra dans la quatrième partie.

Motif subsidiaire et plus anecdotique. « l’essentiel de la biographie d'un écrivain consiste dans la liste des livres qu'il a lus », écrivait Valéry Larbaud cité par Simon Leys attaché lui-même à cette idée que l'« inventaire de la bibliothèque » d'un auteur nous en apprend plus long sur « qui il est » pour le dire avec les mots d'Hannah Arendt, que l'accumulation de détails biographiques. Ainsi, si, par bibliothèque, on veut bien entendre la métaphore des goûts esthétiques d'un penseur, en repassant au travers de la sédimentation des œuvres qui l'ont formée, des œuvres qu'elle a aimées et qui ont fini par composer le « vocabulaire de sa sensibilité », selon la belle formule de Rilke, alors, bien que mon propos ne soit pas d'ordre biographique, je ne regretterai pas qu'il contribue à modifier le regard que certains lecteurs sont enclins à porter sur Hannah Arendt, à lui ajouter cette touche d'humanité qui lui ferait, selon eux, par trop souvent défaut.

Mais si j'ai mené l'enquête, c'est aussi pour nous, pour notre temps qui, à la différence d'Arendt, semble fort oublieux de ce que l'approche littéraire, poétique, figurative, a d'exclusif. Que vaut désormais lorsqu'il s'agit d'explorer les passions humaines par exemple, la peinture de Nicolas Poussin qu'en son temps on tenait pour digne de rivaliser avec le traité des Passions de l'âme de Descartes et dans lequel Fénelon instruisait le duc de Bourgogne ? De quel poids pèse son Massacre des Innocents de Chantilly, qui donne cependant à la détresse maternelle et au cri humain son expression la plus profonde—, comme le notait Francis Bacon qui ne manquait de lui rendre visite à chacun de ses séjours en France, face aux travaux des psychologues, des psychanalystes, des neurobiologistes et autres « experts en âme humaine » selon la grinçante formule d'Arendt ?

Aussi s'agit-il moins, dans mon esprit, mais c'est au lecteur qu'il appartient d'en juger, d'ajouter un énième livre aux études arendtiennes que de contribuer à refonder, non dans l'abstrait mais au travers du prisme d'une personnalité singulière, en l'occurrence Hannah Arendt, notre besoin de poésies, de romans, d'œuvres d'art — au sens où Simone Weil parle de besoins de l'âme ou Yves Bonnefoy de Notre besoin de Rimbaud. [1]

[1] Bérénice Levet. Le musée imaginaire d’Arendt. Éditions Stock. 2011. P. 17 – 21.

On s'est peu avisé de ce qu'Hannah Arendt gratifie L'Enéide, Le Pentateuque, l'œuvre de Kafka ou les tableaux de Van Gogh du titre d'objets de pensée, de thought-things. Ou encore qu'elle distingue en Melville et Dostoïevski non seulement de grands écrivains mais de grands penseurs. Sans doute dire de la littérature, de la peinture, de la musique qu’elles pensent ou donnent à penser est plus propre à décourager qu'à aguerrir la réflexion tant l'usage transitif de ce verbe, à force d'emploi répété, s'est vidé de toute substance. Cependant, ce ne sont pas de simples formules.

Arendt soutient la thèse que « la source immédiate de l'œuvre d'art est l'aptitude humaine à penser ».

Or la pensée n'est pas chez elle une nébuleuse à l'enseigne de laquelle logent les réalités les plus floues. C'est une activité bien précise à laquelle elle a consacré un livre entier. C'est donc de cette implicite définition de l'œuvre d'art, anodine en apparence, qu'il nous faut partir.

Objet de pensée, l'expression est à entendre au double sens, objectif et subjectif, du génitif : issu de la pensée et destiné aux hommes en tant qu'ils pensent.

L'art s'impose non seulement comme une des modalités de cette activité de l'esprit tout à fait spécifique, mais, au regard du cahier des charges du penseur arendtien, il ne semble pas excessif de l'affirmer, sa modalité privilégiée. La question qui se pose donc en tout premier lieu est celle de savoir ce que signifie penser pour Arendt.[1]

[1] Bérénice Levet. Le musée imaginaire d’Arendt. Éditions Stock. 2011. P. 29 – 30.

Arendt place aux commandes de l'activité de penser, de la recherche et de l'élaboration du sens l'imagination ou le cœur intelligent.

L'imagination élevée au rang de reine des facultés dans le domaine de la pensée : Baudelaire et Delacroix l'ont précédée sur cette voie dans le domaine de l'art, mais une telle hardiesse ne s'est rencontrée jusqu'alors chez aucun philosophe, à l'exception de Kant dans la lignée duquel Arendt s'inscrira. La promotion de cette faculté est décisive et annonce la parenté du penseur arendtien avec l'écrivain, le peintre ou le musicien. Cette décision, audacieuse, remonte à loin. Elle est exposée explicitement dans un texte capital de 1953, « Compréhension et politique ». Arendt surmonte l'apparente aporie à laquelle l'expérience d'une réalité, celle des camps de concentration et d'extermination, en excès sur tout ce qui a été pensé jusqu'alors, la confrontait, en érigeant l'imagination ou le cœur intelligent en organe de la pensée. Qu'est-ce que l'imagination ? Qu'est-ce que le cœur intelligent ? Dans cet article, Arendt mobilise trois références : la Bible, Prélude de Wordsworth et Kant. Les trois approches ne se contredisent pas, mais se complètent, apportent chacune leur note propre.

Arendt choisit d'abord, afin de mettre au jour les ressources dont l'esprit humain dispose pour être à la hauteur du réel, d'emprunter au Livre des rois la formule d'un cœur intelligent. Salomon venant d'être désigné comme le successeur de son père sur le trône du royaume d'Israël, « la nuit suivante, Dieu apparut à Salomon et lui dit : "Demande ! Que puis-je te donner ?" » Salomon répondit à Dieu : « Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme, et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. »

Ce n'est pas seulement par goût des métaphores qu'Arendt recourt au langage biblique. La formule hébraïque contient des harmoniques parfaitement accordées à son esprit et qui disparaissent dans sa transposition en termes d'imagination. L'idée d'un don qu'on ne peut guère que solliciter témoigne de la conscience de notre finitude, comme l'exprime Heinrich Blücher hanté par la disproportion entre ce que les hommes peuvent introduire dans le monde et ce qu'ils peuvent comprendre :

« Les virtualités du cœur qui comprend sont infinies, et nous n'en faisons jamais assez, c'est pourquoi une prière serait vraiment de mise, mais sans autre exigence insolente : Seigneur, donne-nous un cœur sage qui comprenne. Nous n'avons pas besoin d'avoir le sens du péché pour sentir notre insuffisance face à l'infinité des possibles de notre liberté et pour rendre justice aux miracles. [...] La prière à elle seule et le sentiment qu’elle est nécessaire suffiraient à nous maintenir dans la conscience de notre faiblesse... »

Salomon ne demande ainsi ni une longue vie, ni la richesse, non plus une sagesse théorique — une sophia « pour savoir le nombre des moteurs célestes, ou si d'une prémisse nécessaire et d'une contingente résultent jamais une conclusion nécessaire », ainsi que l'a relevé Etienne Gilson, mais une phronèsis, une « prudence de roi » accordée aux fins temporelles qui sont les siennes, une « intelligence pour bien juger et pour bien gouverner son peuple ». En quoi Salomon revêt-il une validité exemplaire pour le penseur, en quoi « cette prière garde-t-elle pour nous sa valeur », comme le soutient Arendt ? Celui qui veut gagner l'intelligence du monde humain, avoir prise sur le réel n'a pas moins besoin que Salomon d'un cœur qui ait de l'entendement.

Le cœur, écrit Arendt, est « la seule chose au monde » qui permette aux hommes de « porter le fardeau du don divin de l'action », c'est-à-dire de l'imprévisible, de l'irréversible, de la nouveauté irréductible. Comme le requérait l'objet auquel se confrontait alors Arendt : le phénomène totalitaire. En appeler au cœur humain, ce n'est donc pas en appeler à la sensiblerie mais à l'organe du particulier.

De toute évidence, lorsqu'elle se réfère au Premier livre des rois, Arendt n'a pas seulement à l'esprit l'épisode de la prière que Salomon adresse à Dieu mais également la scène dite du Jugement où « tout Israël » put vérifier que le vœu formé par le fils de David avait été exaucé, qu'un cœur intelligent était bien en Salomon, qu'« il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice ». Salomon est confronté à l'inattendu. Le cas qui se présente à lui est sans précédent. Il ne peut s'appuyer sur aucune béquille juridique. Rappelons le contenu de cet épisode : deux femmes, deux prostituées, ont eu un enfant à trois jours d'intervalle. L'un des nouveau-nés est mort et toutes deux revendiquent le survivant. Elles en appellent au roi Salomon afin de trancher leur différend. Après avoir écouté chacune des deux versions, le roi ordonne de fendre en deux l'enfant et d'en donner à chacune la moitié. À l'écoute du verdict, l'une des deux femmes pousse un cri et dit préférer renoncer à l'enfant plutôt que de le voir mourir : « Pardon, mon Seigneur. Donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas ! » Sa protestation révèle à Salomon qu'elle est la vraie mère.

Le tableau de Nicolas Poussin — représentant cette scène me semble mettre en lumière, mieux que tout long discours, ce que signifie pour Arendt être doué d'un cœur intelligent, ce qu'impliqué et ce que permet cet entrelacement de sensibilité et d'entendement qu'Arendt exige de l'acteur politique comme du penseur de la condition humaine. Que nous montre le tableau du Louvre ? Comme souvent avec Poussin, le peintre a synthétisé en une seule image les différents moments qui composent cet épisode : le récit par chacune des femmes, l'énoncé du verdict, son exécution et sa suspension. La tension dramatique y est à son comble. Poussin a figuré Salomon sous les traits d'un homme jeune au visage impassible, au regard et au geste de l'homme sage, retiré, isolé sur son trône, dominant la foule des passions humaines. D'autres peintres ont figuré cette scène du Jugement, mais seul Poussin a ainsi placé Salomon sur un trône surélevé depuis lequel il domine le monde des passions. Que ce soit chez Valentin ou chez Sebastiano Del Piombo, le fils de David participe à la scène par l'ensemble de son attitude, par son corps, son regard. De par la composition puissamment théâtrale qu'il a donnée à son tableau, Nicolas Poussin suggère que, pour rendre un jugement sage, équitable, Salomon doit être affecté par la situation sans pour autant être englouti par elle ; être hautement intéressé à l'action en cours sans être submergé par les passions — lesquelles, en revanche, envahissent les personnages qui se tiennent au pied du trône, décomposent les traits de leurs visages et paralysent leur faculté de discernement. Ce sont des cris qu'ils poussent, non des paroles qu'ils articulent. Le balancement parfait des gestes de Salomon, l'équilibre des formes, la symétrie du décor fortifient l'impression de maîtrise de soi à laquelle parvient le roi et qui lui permet de rendre un jugement droit.

La primauté du cœur intelligent professée par Arendt doit permettre de réviser certaines des interprétations hâtivement répandues à son propos. Arendt n'a pas congédié les sens. Nulle part, elle ne fait l'éloge de l'insensibilité, du détachement. Au contraire. « L'absence d'émotion n'est pas à l'origine de la rationalité et ne peut que la renforcer. » Et « le seul péché impardonnable » pour le criminel nazi ou stalinien, sera de « perdre son sang-froid ». On doit à Arendt de pouvoir distinguer entre celui qui, à l'instar de Salomon, est affecté tout en cherchant à demeurer maître de ses émotions, celui que les émotions dominent et paralysent, et celui chez lequel l'absence d'émotions n'est que l'indice d'une imperméabilité au réel. Ce dernier ne demeure impassible que parce qu'il est tout simplement inaccessible à ce qui se produit sous ses yeux. Il est deux écueils, l'insensibilité qui, la plupart du temps, est un « phénomène pathologique » et « la sentimentalité qui représente une perversion du sentiment » en cela que le sujet ne s'enivre en réalité que de lui-même. Arendt se refuse à choisir entre ceux qui, lâchant la bride à leurs émotions, témoignent au fond d'une parfaite indifférence à l'objet qui suscite leur émotion et ceux qui, assimilant toute prise en considération du réel à une marque de sentimentalisme ou de sensiblerie se grisent de leurs théories.

Arendt n'a pas non plus congédié les passions. Elle a congédié les passions au sens moderne du terme pour sauver les passions au sens ancien. Elles ne sont pas l'expression d'un état intérieur, elles révèlent la façon dont le monde se donne. Elles traduisent une expérience du réel. Arendt les a d'ailleurs hiérarchisées en fonction du degré de réalité dont elles emplissent notre âme. Mesurés à cette aune, l'espoir et la peur occupent un échelon inférieur comparés à la colère et au rire : l'objet qui les suscite est pleinement présent. Chercher à délivrer les hommes de la passion, du chagrin, de la crainte, les « guérir » de la colère relève d'un projet de déshumanisation de l'homme. La seule pierre de touche qui vaille en matière de passion est celle de leur fondement dans le réel. La colère légitime est celle qui se mutine contre une situation qui peut être changée. L'homme que ne met pas en colère l'injustice ne saurait se flatter de posséder plus de raison que celui qu’elle révolte. Le degré de rationalité d'une proposition ou d'une attitude est proportionnel à sa prise en considération du réel. Ses réflexions sur la violence humaine font très clairement ressortir ce point. La violence n'est pas irrationnelle en soi, on ne la qualifiera comme telle que lorsqu'elle s'en prend à des chimères. La violence de Billy Budd est parfaitement rationnelle en tant qu’elle réplique à un acte de calomnie odieux — ce qui ne signifie pas qu'elle soit légitime. D'où le tragique de la situation que résume le capitaine Vere auquel il revient d'exécuter la sanction : « Frappé à mort par un ange de Dieu ! Et pourtant l'ange doit être pendu ! » Si la violence est condamnable, ce n'est pas à proportion de son irrationalité mais de ce quelle bouleverse l'ordre du monde — comme la tragédie grecque nous l'avait appris. Elle est, et c'est à l'« admirable roman » de Melville qu'il revient de l'« avoir mis si bien en lumière », de nature fondamentalement antipolitique.

Le penseur, pas plus que l'homme politique, ne doit donc chercher à étouffer ses affects. Ce n'est pas sine ira et studio quelle écrit Les Origines du totalitarisme mais « avec douleur et affliction ». Et cela n'obère pas son intelligence des faits. Au contraire. « Décrire les camps de concentration sine ira n'est pas être "objective", écrit-elle à Eric Voegelin, c'est fermer les yeux sur leur réalité. » Arendt n'entre pas dans les vues des modernes qui confondent l'objectivité avec la neutralité. Le juge est impartial : il considère avec équité les différentes parties, mais il n'est nullement indifférent. Le modèle en la matière, pour Arendt, est Homère ou encore Hérodote, capables l'un et l'autre de louer la grandeur des Achéens comme des Troyens, d'Achille comme d'Hector, des Grecs comme des Barbares. Le monde ne se donne pas à nous dans une neutralité axiologique. L’esprit, on l'a vu, est enclin par une sorte d'atavisme à s'exiler du réel. Grâce au don d'un cœur intelligent, il est retenu de glisser sur la pente où son intelligence seule serait tentée de l'entraîner. Le réel garde la préséance. Il demeure lié à l'événement, c'est-à-dire au particulier, à son imprévisibilité, à sa contingence, à son irréversibilité, à ce qu'Arendt appelle aussi sa nécessité (il aurait pu ne pas être, mais une fois qu'il est, nul n'est autorisé à le biffer).

Ce « langage biblique », Arendt propose de le traduire « en termes plus familiers » mais « non plus appropriés », par imagination — comme souvent, Arendt propose cette substitution comme une concession à l'oreille et à l'esprit de ses contemporains qu'elle soupçonne d'être peu exercés aux métaphores. Il lui faut malgré tout lever les équivoques. Le lecteur ne risque pas moins de trébucher sur ce mot d'imagination. Aussi commence-t-elle par préciser que l'imagination n'est pas la fantaisie qui « rêve les choses », et par là même les appauvrit— en les abandonnant sans défense aux fantasmes de l'individu. L'imagination n'est pas non plus la folle du logis. En lui confiant les rênes de la pensée, Arendt se défend de jeter par-dessus bord la rationalité. Pour en prévenir le soupçon, elle s'autorise de quatre vers de Wordsworth qui font de l'imagination non l'autre de la raison, mais son expression la plus achevée, sa modalité la plus élevée.

«... L'imagination, qui n'est, au vrai,

Qu'un autre nom donné à l'absolu pouvoir,

La claire intuition, et l'ampleur de l'esprit ;

À la Raison, lorsqu'elle est le plus exaltée. »

Claire intuition, ampleur de l'esprit, dit le poète. Elle est la faculté, précise Arendt, qui « a trait aux ténèbres du cœur humain et à cette curieuse densité qui entoure tout ce qui est réel ». L'imagination est accordée à « ce noyau le plus intime dont l'existence n'est jamais aussi certaine pour nous que ne le sont les ténèbres ou l'opacité », vers lequel nous dardons toutes les fois où nous voulons atteindre autrui ou un événement dans son unicité. Arendt a raison de se méfier des interprétations hâtives qui la rendraient suspecte de complicité avec les forces de l'obscurantisme. Or, et c'est capital, en plaçant aux commandes de la pensée, l'imagination, ce n'est pas à l'irrationnel qu'Arendt fait droit mais à l'extra-ordinaire, au contre-toute-attente, à la « fécondité de l'imprévu qui dépasse tous les calculs de l'expert ». Si Arendt reconnaît la possibilité même des « miracles », c'est précisément qu'elle répugne à abandonner la rationalité au principe de raison suffisante qui impose de rattacher à chaque étant une cause. On ne saurait être plus attaché à la rationalité qu'Arendt. On ne trouve pas, dans toute son œuvre, la moindre complaisance à l'égard de l'irrationnel. Elle ne joue jamais l'intuition contre la raison. Et elle rend hommage à Jacques Maritain d'avoir été « effrayé » par les attaques de Bergson contre celle-ci. Qu'on ne puisse pas tout expliquer, tout démontrer, « ne doit jamais servir d'argument en faveur de la supériorité des facultés irrationnelles », met en garde Arendt qui se refuse à choisir entre la rationalité scientifique et l'irrationnel, entre l'intelligence et l'intuition, entre l'esprit de géométrie et la superstition, entre la rigueur des chiffres et les douces et évanescentes rêveries du cœur.

Arendt ne souffle donc pas sur les chandelles de la raison mais n'oublie pas que la rationalité n'est pas le monopole de la science. La raison n'est pas née avec la mathématique et la physique modernes. Il y a du rationnel avant Galilée, avant Descartes, avant Hobbes. « C'est à tort, écrit Arendt, que les modernes ont cru que le calcul des conséquences était la forme la plus élevée et la plus humaine de rationalité. » La ratio des modernes ne doit pas rendre caduc le logos grec qui seul fait signe vers une faculté spécifiquement humaine en rendant indissociable la raison et le langage. Lorsqu'il s'agit de compter, de chiffrer, de mesurer, de déduire, d'enchaîner rigoureusement et avec la plus grande cohérence des propositions, l'intelligence artificielle remplace sans dommage les hommes, rivalise avec eux et peut même les défier. Le joueur d'échecs ne trouve-t-il pas dans la machine son plus roboratif et redoutable adversaire ?

Arendt met en lumière le glissement de sens qui s'est opéré lorsque la formule aristotélicienne de l'homme comme zôon logon echon, qui entrelaçait langage et raison, a été traduite par les Latins en être doué de raison. « Ce qui fait que notre pensée est rationnelle, écrit-elle dans son Journal de pensée, c'est uniquement le fait qu'elle peut rendre compte d'elle-même », prendre la forme d'une proposition explicitement énoncée, intelligible, douée de sens pour les autres hommes, susceptible d'être rendue publique et ainsi mise à l'épreuve, discutée, contredite. Les critères de la rationalité retenus par Arendt croisent ceux dégagés par l'auteur des Origines de la pensée grecque : Jean-Pierre Vernant établit en effet un lien étroit entre le déploiement de la rationalité et l'avènement de l'espace politique comme lieu de confrontation et de discussion des opinions. Les assemblées délibératives dans la Grèce démocratique de Périclès sont d’éminents lieux de la rationalité, mais on peut, avec Arendt et Jacqueline de Romilly, faire remonter cette forme de rationalité aux assemblées réunies par les chefs des Achéens ou des Troyens dans L'Iliade qui discutent, échangent des arguments, se réfèrent à des usages et à des expériences partagés par tous. Usage qui, comme le remarque l'helléniste, existe chez les dieux eux-mêmes : « Les assemblées des dieux, chez Homère, alternent avec les assemblées des guerriers. »

Dans La Vie de l'esprit, Arendt déclare « trustworthiness », littéralement, digne d'être tenue pour vraie, la proposition qui revêt « un sens pour les hommes tels qu'ils sont constitués ». Utilisant cette pierre de touche, elle estime qu'il entre plus de vérité dans « le dogme de la Résurrection » que dans « l'idée que se fait le philosophe de l'immortalité de l’âme » : pour la « créature pourvue d'une âme et d'un corps » qu'est l'homme, « la perspective d'un au-delà où elle ressuscite telle qu'elle est et se connaît » prend sens. À l'inverse, le postulat des philosophes demeurera « irrelevant », sans la moindre pertinence existentielle.

Plus tard, la notion d'imagination sera exclusivement placée sous l'éclairage de Kant et exaltée comme organe de déplacement et d'élargissement de la pensée. L'imagination désigne l'aptitude de l'esprit humain à s'ouvrir à ce qui n'est pas lui, à aller en visite — « To think with the enlarged mentality that means you train jour imagination to go visiting » —, à se mettre à la place d'autrui, à envisager les choses depuis d'autres points de vue que le sien. L'imagination témoigne de ce que nous ne sommes pas ligotés aux coordonnées spatio-temporelles à partir desquelles nous considérons le monde. Nous pouvons émanciper notre jugement des conditions particulières, idiosyncrasiques qui s'y attachent. Elle témoigne de notre liberté et proteste contre toute naturalisation, toute socialisation de l'esprit. La pensée est ainsi une manière de se mouvoir en liberté dans le monde.

Penser, c'est, en effet, grâce à l'imagination qui se trouve aux commandes, pouvoir se quitter, passer les frontières de son individualité, de son époque, de son lieu de naissance, autrement dit, s'affranchir de toute assignation à résidence.

C'est sur cet aspect d'arrachements et de déplacements multiples qu'il convient d'insister pour écarter les risques de malentendus contenus dans l'expression « se mettre à la place d'autrui » qu'Arendt emprunte à Kant. Arendt nous invite à jouer, sans réserve, de cette latitude offerte à l'esprit par l'imagination —il ne s'agit pas de troquer un préjugé contre un autre, mais bien de jouir pleinement, horizontalement et verticalement, dans l'espace et dans le temps, de la liberté qu'a l'esprit de se mouvoir, de se déplacer, de voyager, d'écouter les infinies variations qu'un même thème est susceptible de recevoir. Le jugement juste ne s'énoncera qu'au terme de ce détour, après s'être soumis à cet exercice de polyphonie, de dissensus délibérément provoqué. Ce qui fait défaut à celui qui est privé d'imagination, ce n'est pas le doux refuge du monde imaginaire, mais l'impuissance à se mettre à la place d'autrui, à se dédoubler. Il est enfoncé dans son expérience, ficelé à elle, enfermé dans son idiosyncrasie, incapable de se quitter. Si, comme l'écrit Blixen, inspirée par sa lecture du conte d'Andersen, Hans le balourd, « ce sont les gens sans imagination qui sont les pires », c'est précisément parce que, faute de cette faculté, « ils ne comprennent rien ». Imagination et compréhension sont inséparables — cette association éclairera, pour Arendt, la figure du criminel nazi —. Et nombreux sont les romans qui soutiennent implicitement cette thèse : on citera à cet égard le très beau Christmas Carol de Dickens.

En outre, l'imagination est appariée à l'essence même du réel. Le réel se distingue par son essence kaléidoscopique de sorte qu'une faculté mentale capable de se déplacer lui est parfaitement assortie. Si, pour Platon, le degré de réalité d'un objet décroît à proportion du nombre des points de vue qu'il est susceptible de recevoir, de leurs accords et désaccords, au contraire, pour Arendt, la réalité d'un objet, d'un être s'atteste dans la multiplicité des perspectives depuis lesquelles on peut l'embrasser ; rien n'est plus un et identique à soi, plus cohérent que le mensonge, que les mondes fictifs. Comme l'observait Simone Weil, il n'y a que le trompe-œil qui ne change pas d'apparence selon le point de vue depuis lequel on l'appréhende. C'est aussi le génie du christianisme, la remarquable sagesse des Évangiles que de se décliner au pluriel, sans redouter les variations, voire les désaccords.

Ce procédé — la variation de points de vue qu’elle admire chez Thucydide ou Faulkner et qui n'est pas étrangère à l'esthétique cubiste — aux enjeux en apparence seulement formels ou stylistiques, réussit en réalité à relever le défi que lance la réalité à celui qui veut la dire ou la montrer, à l'intention de fidélité et de vérité qui l'anime. C'est la grande erreur des modernes pour Arendt que d'avoir rendu incompatibles l'impartialité et la prise en considération des points de vue. La poursuite désintéressée du vrai, cette « curieuse passion, inconnue hors de la civilisation occidentale » jusqu'à ce qu'Homère l'y introduise en chantant les exploits des Troyens non moins que ceux des Achéens, n'est pas compromise par une telle démarche. Un récit ou un tableau qui travaille à placer son objet sous des éclairages multiples et toujours renouvelés, à croiser les perspectives, s'approche plus assurément du réel que tous les travaux réputés scientifiques, résolus à faire abstraction des témoins.[1]

[1] Bérénice Levet. Le musée imaginaire d’Arendt. Éditions Stock. 2011. P. 37 – 48.

L'artiste véritable se distingue, chez Arendt, par sa disponibilité au monde. Il ne nous livre pas le produit de sa fantaisie, de ses fantasmes. « Un bon roman n'est en aucune façon [... ] une fiction de pure fantaisie », professe-t-elle. L'artiste crée sous la conduite de l'imagination au sens qu’elle a donné à cette faculté, de don, rare et, pour cette raison, infiniment précieux, de se déplacer en esprit et de perforer la « curieuse densité qui entoure ce qui est réel ». Il voit ce que personne n'a vu, entend ce que personne n'a entendu avant lui, et porte ses découvertes à l'expression. S'il rend visible l'invisible, ce n'est pas qu'il est le siège de révélations surnaturelles. Il n'est ni un visionnaire, ni un prophète. Mais un homme incomparablement doué de cette imagination que Delacroix définit dans son Journal par une certaine qualité du regard : elle est, écrit-il, « cette délicatesse d'organes qui fait voir là où les autres ne voient pas et qui fait voir d'une différente façon ». N'est-ce pas dans ces termes qu'Arendt rend hommage à Proust lorsqu'elle le sollicite dans Les Origines du totalitarisme ? « II y a des facteurs sociaux qui n'apparaissent pas dans l'histoire politique ou économique, qui échappent à l'attention de l'historien et que rapportent seuls les poètes et les romanciers grâce à la force supérieure de leur passion et de leur pénétration. »